Евгений Абдуллаев (псевдоним — Сухбат Афлатуни), писатель, историк, литературный критик.

Он знал, что через шесть месяцев его не станет.

Как он это узнал? Неизвестно. «Я написать правдиво не умею, в моих чернилах — талая вода…»

Может, вошел к нему, бесшумно ступая по половицам, ангел. Остановился, распространяя тихий и веселый свет. Игумен поднялся было, чтобы поприветствовать гостя, но тот взглядом удержал его. И объявил, тоже одним взглядом, о скорой его, игумена, кончине. Да, через полгода. Готовься, отче. Улыбнулся. И удалился, унося улыбку с собой…

Возможно, это было так.

А может, и нет: просто голос внутри прозвучал. Готовься, отче. Через полгода. Через полгода...

Игумен вздохнул и вышел из кельи. Травы еще не прозябли, возле плетня и чуть дальше синел снег. Но уже радостно и сладко, с легкой горчинкой, пахло весной. Игумен Сергий снова глубоко вдохнул и улыбнулся.

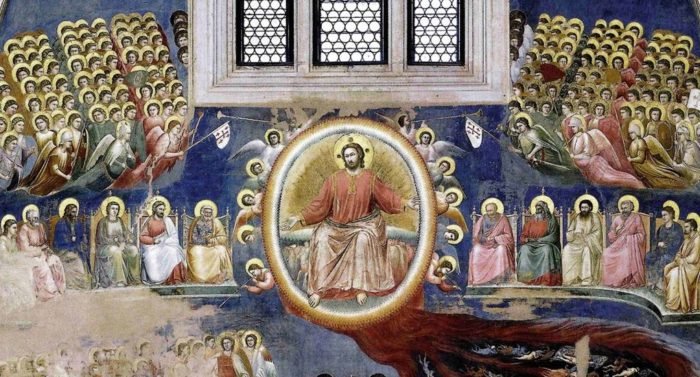

…Святым иногда открывается, сколько времени им осталось до смерти. Пафнутию Боровскому, Авраамию Галичскому, Иринарху Ростовскому, Серафиму Саровскому, Игнатию Брянчанинову... Это знание — одно из проявлений победы над смертью, одержанной Христом.

Один из главных источников силы смерти — наше незнание о времени ее прихода. «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» — произносит персонаж «Мастера и Маргариты», безусловно, осведомленный о силе этого «фокуса». К внезапной, «наглой» смерти человек не успевает подготовиться. Одна из самых глубоких просьб Покаянного канона: «Да наглая смерть не похитит мя неготового».

И если первый уровень победы над смертью, открытый каждому христианину, — победа над страхом смерти, то второй уровень — знание точного времени ее прихода. Не просто предчувствие кончины (оно бывает у многих, и не только у христиан), а ясное, полученное через откровение, знание. Когда, в какой день. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих… (Пс 38:5). Это знание, как правило, дается святым — чтобы могли завершить перед своим уходом важные дела.

А важных дел у игумена Сергия было много.

Прежде всего, определить себе преемника. Это было непросто. Кандидатов было двое: Савва, духовник обители, и келейник Сергия Никон. Савва был старше годами и опытнее; Никон — деятельнее. Оба были дороги игумену. Кого же определить? Савву? Никона?

Наконец, выбор был сделан.

Разумé же и преже шестих месяцех свое преставление, призвав убо братию, и вручает старейшинство своему присному ученику...

Игумен молча смотрел на братьев. На Савву, стоявшего рядом. На Никона. И назвал имя:

— Никон.

Никон молча поклонился.

Произнеся, по обычаю, краткое наставление новому игумену: пасти стадо христоименитое внимательне же и праве, Сергий удалился в свою келью. Теперь оставалось самое важное, от чего его отвлекали прежде дела игуменские. Полный уход от мира и безмолвие.

Сергий погрузился в молчание. Или, вернее, вознесся в него.

Как писал преподобный Исаак Сирин: «Молчание есть тайна будущего века; а слова — орудия этого мира».

Теперь эти орудия стали Сергию не нужны.

Не требовалось более никому ничего говорить, наказывать, увещевать. Слова с детства мешали ему, были всегда какими-то не теми; казались слишком тяжелыми или, напротив, легкими и пустыми. Оттого отроком он был косноязычным, даже с трудом овладевал чтением, пока, после той встречи с загадочным черноризцем, не уразумел «внезапу всю грамоту». Тогда это было нужно. Нужно было овладевать словесными орудиями. И Сергий вполне ими овладел. Руководил братией, переписывался с князьями и епископами.

Но теперь… Теперь, когда до кончины оставалось полгода, даже меньше… Теперь слова были не нужны. Кроме слов молитвы; но это были другие слова. Теперь была нужна только тишина. Ради нее он когда-то и поселился здесь, «божественныя сладости безмолвиа вкусив». И омывался ею, как водой, удалявшей всю мысленную грязь.

В безмолвии прошла весна. Прошло лето, бурное, грозовое, душное. Наступил сентябрь. Пожелтело. Запахло приготовленьями на зиму. Потянулся в небе лебединый клин.

И месяца септевриа в недуг убо в телесный впаде...

Что это был за недуг, автор жития не уточняет. Болезнь к смерти. Сергий прервал безмолвие и призвал к себе братию.

Голос его был слаб — и от болезни, и от долгого безмолвия. До стоявших поодаль слова почти не доходили; те, кто стояли ближе, вслушивались, боясь переспрашивать.

— Непреткновенно пребывайте в православии, — медленно начал старец.

Братья закивали: в чем же еще нам пребывать? Сергий поглядел на их кивки, и прикрыл глаза. Если бы так всё было просто… Как легко, думая, что ты в православии, понемногу выпасть из него, выскользнуть, и потонуть в липкой ереси.

— Пребывайте в православии, — повторил, снова обведя братию взглядом, — и храните единомыслие.

Голос игумена выправился и звучал даже певуче. Точно не говорил, а пел их, как лебедь, птица вещая. Не случайно же пишут, что имеет она дар провидеть смерть свою. И как провидит, так, взмахнув крылами, и до самой кончины своей поет, и все прочие птицы заслушиваются ее. «Три дня прежде день и нощь поет сладко и тако поя издыхает…»

Монахи стояли молча, где-то прогремело и зачастил дождь.

— Имейте же чистоту душевну и телесну и любовь нелицемерну, — говорил игумен, чуть нараспев, точно читая по невидимой книге, — от злых же и скверных похотей отлучайтеся!

Заповеди были для монахов обычными, из каждодневных молитв, но звучали как-то по-новому. Так уже не раз бывало на проповедях, произносимых Сергием: словеса вроде все привычные, «храните» да «имейте», а каждый, вслушиваясь, находил в них ответ на какой-то тревоживший, царапавший изнутри вопрос.

— Пищу же и питие имейте трезвенно, наипаче смирением украшайтеся, страннолюбия не забывайте…

Последнее — «страннолюбия не забывайте» — произнес Сергий особенно твердо.

Славилась Троицкая обитель своим страннолюбием и нищелюбием.

«И никто же из неимущих, в обитель приходя, с пустыми руками не отходил, — сообщается в житии. – Никогда блаженный не оставлял благотворения и служащим в обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать просящим… Так была рука его простерта к просящим, как река многоводная и тихая течением. И если кому приключалось в зимние времена, когда морозы сильные стоят или же снег сильным ветром заметается, так что из кельи не выйти, какое бы время он ни оставался здесь из-за такой нужды, — всё потребное от обители получал. Странники же и нищие, а из них больные, многие дни обретали тут приют, и пищу, сколько кому нужно было, в изобилии получали согласно наказу святого старца…»

И чем радушнее принимали в обители странников и обильнее подавали просящим, тем непостижимым образом увеличивались в обители «брашна и пития, хлеба и варения»…

Только в послепетровское время в нравы лаврского начальства начнет входить «экономия». С богомольцев, которые прежде жили в лаврской гостинице сколько хотели и просто жертвовали за постой «по усердию», стали брать суточную плату. Прибыли в итоге стало меньше.

Но эти серые времена наступят еще нескоро.

… Снова вышло солнце. Голос Сергия окреп уже совершенно; так, что не только в келии, но и во всех концах обители был он слышан. И у Святых ворот, и в трапезной, и в храме Пресвятой Троицы.

— И ничтоже вменяйте жития сего честь и славу, но вместо сих еже от Бога мздовоздания ожидайте, небесных вечных благ наслаждение!

Казалось, даже сама неяркая осенняя природа вдруг замолкла, остановилась и задумалась над словами старца. Утих ветер-качун, качавший верхушки елей и берез; перестали шуметь птицы; замер, выскочив из леса, заяц-русак. Точно вся она, природа, вдруг вспомнила о том райском бытии, о том наслаждении, какое вкушала до того, как пал Адам… Вспомнила и коротко вздохнула.

Замолк и старец Сергий. Силы снова оставили его, на лбу выступила роса. Он молча смотрел на братьев. На Никона, стоявшего рядом. На Савву. На остальных монахов.

– Аз, Богу зовущу мя, отхожду от вас, — сказал он, глядя куда-то в себя. — Предаю же вас всемогущему Господу и того Пречистей Богоматери, да будет вам прибежище и стена от сетей вражиих и лаяний их.

Последние слова были сказаны так тихо, что их услышали только стоявшие совсем близко.

Начались обычные приготовления к отходу. Сергий причастился. Сил уже не было совсем, голову поддерживали ученики.

Слух о том, что Сергий при смерти, разлетелся быстро; в обитель повалил народ. И знать, и простолюдины, и духовные, и мирские, «коиждо желаше с многим тщанием приближитися и прикоснутися честнем телеси его или что взятии от риз его на благословение себе». Пытались пробраться к умиравшему, хотя бы в окошко на него глянуть. Но к Сергию монахи не пускали, а от оконца отгоняли. Не помогало, народ накапливался снова.

Причастившись, Сергий медленно поднял руки и стал молиться.

Опустил руки.

Губы какое-то время еще двигались. Потом замерли.

И снова всё ненадолго затихло. И монахи, стоявшие у одра. И толпа перед окошком. И кельи, и ворота, и лес, и небо.

Помолчав, пришло в движение. Вышел чернец, побежал куда-то с докладом. Заколотили в било. Застучали копыта: отъезжали гонцы, к московскому князю, к митрополиту, к другим князьям. Стали готовиться к погребению.

Потом были похороны.

Братии же всем собраном, плачем и рыданием сокрушахуся; и на одре честное и трудолюбное тело положьше честно, псалмопением и надгробными того провожаху.

Гроб был готов заранее. Были замечены и особые признаки: благоухание, исходившее от тела и особая, «снежная», светлость лица.

Лице же святого светляашеся, яко снег, а не яко обычай есть мертвым, но яко живу или ангелу Божию…

Началась новая страница истории обители: уже без живого, телесного присутствия ее основателя. Но с не менее живым, ощущаемым почти физически, присутствием его духовным. Его светом. Его молитвой.

Я написать правдиво не умею,

в моих чернилах — талая вода,

но ты не осуди мою затею.

Москва напоминает мне Сугдею,

пока не наступили холода.

…

Везут рабов с окраин ойкумены,

бояре дышат воздухом измены,

и козни строит ущемленный лях.

За Яузой в заснеженных полях

ордынские разгуливают кони.

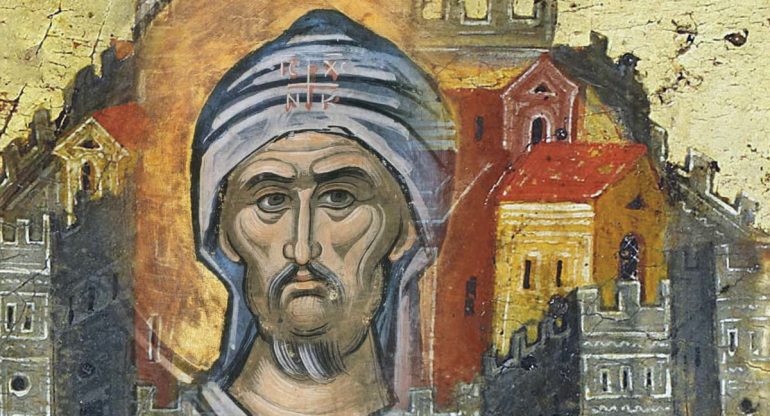

Закатный луч вошел в иконостас.

Пылает Пантократор на иконе.

Игумен Сергий молится о нас.

(Михаил Иверов)

Лебедь, завершив свою песню, не умер, но медленно отплывал по тихим сияющим водам. Нет, он не оставит свое гнездо, заботливо свитое среди диких радонежских лесов. Только теперь будет оберегать не только его, но всю Русь, все земли, где имя его будет звучать, «на всякое время и на всякий час». Оберегать и молиться.