Кто разлучит нас от любви Божией? Никто и ничто — уже ответил апостол Павел. Это значит, что свобода непобедима. Такая свобода говорит бесстрашно «дважды два — четыре», когда все остальные уверяют, что «пять».

Святые в тюрьме взламывали ее оковы изнутри силой своей свободы. Изоляция под их напором превращалась в безграничный простор. Они страдали от каторжного труда, претерпевали издевательства, допросы, физическое насилие, но кто мог разлучить их от любви Божией? Очередной текст «Фомы» из цикла Как жили святые.

Текст доступен в формате электронной книги.

Скачать здесь

Священномученик Климент, папа Римский

Епископство четвертого папы Римского, святого Климента, пришлось на очередную волну гонений на христиан на излете первого века нашей эры. Святой был поставлен перед выбором: принести жертву богам или отправиться в изгнание — на каторгу. Епископ выбрал второе.

Путь лежал на «край света» тогдашней империи — Крым, место неподалеку от современного Севастополя. Здесь находилась крупная каменоломня, где работали преступники и «враги империи». Среди них было немало христиан. В тяжелейших условиях каторжного труда святой укреплял и поддерживал их.

Невольники страдали от недостатка воды — ближайший источник находился очень далеко. Помолившись, Климент указал место, где нужно копать. Из открывшегося источника потекла свежая и вкусная вода.

Слух об этом чуде распространился по всей окрестности. Многие приходили, чтобы посмотреть на святого и на источник, который был найден его молитвами. Тогда некоторые уверовали и приняли крещение от епископа. Вскоре христианами была обустроена небольшая пещера, в которой Климент тайно, по ночам, служил литургию. И число верующих с каждым днем продолжало расти.

Вскоре в Риме узнали, что место каторги постепенно превращается в очередной очаг христианской веры. Из столицы империи немедленно выехал сановник, который устроил расследование на «месте преступления». Все «улики» указывали на Климента. Сановник приказал привязать к спине епископа якорь и утопить его в море, чтобы последователи не смоги найти тело святого.

Со слезами на глазах христиане смотрели, как лодка с любимым епископом уплывала от берега все дальше и дальше, навстречу гибели. Так погиб четвертый папа Римский — Климент, святой неразделенной Церкви.

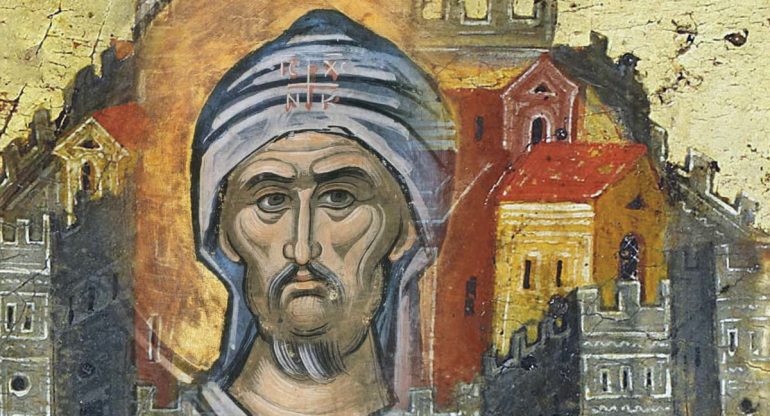

Преподобный Максим Грек

Преподобный Максим Грек был послан игуменом Ватопедского монастыря на Афоне в Москву по запросу великого князя Василия III. В русской столице он должен был заняться переводами духовных книг. Вскоре святой сделал перевод Псалтири, который был одобрен московским духовенством и великим князем, и уже собирался возвращаться домой. Однако Василий III повелел Максиму остаться и продолжить труды.

Постепенно перед строгим взором преподобного стали открываться темные стороны общественной жизни на Руси. Не имея в себе силы молчать о них, он выступил с критикой социальных устоев, призывая вспомнить об исполнении христианских идеалов. Даже не побоялся открыто осудить желание великого князя развестись со своей женой. Собор 1525 года решил судьбу праведника, приговорив его к заточению в Иосифо-Волоцком монастыре. Начался новый многострадальный период в жизни святого.

Условия заточения были крайне суровыми. Только через шесть лет святому позволили читать и писать в темнице. Шестнадцать лет преподобному было запрещено причащаться, вести с кем-либо общение или переписку. Претерпевая скорби изоляции, Максим Грек углем на стене в темнице начертал канон Святому Духу. Преподобный написал также автобиографическое сочинение: «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении».

Последние годы Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Несмотря на пережитые тяжелейшие годы заточения, подорвавшие его здоровье, преподобный продолжал трудиться.

Он умер несломленным, вдали от Родины, на 86-м году жизни.

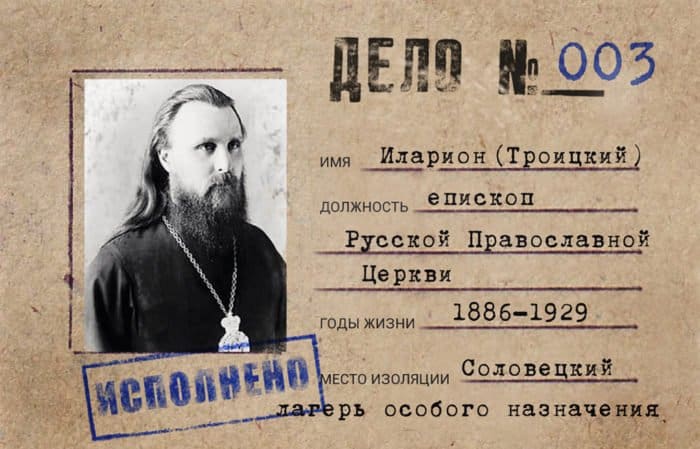

Священномученик Иларион (Троицкий)

Священномученик Иларион Троицкий был слишком активным и деятельным архипастырем для Советской власти. В 1923 году владыка был арестован и приговорен к трем годам лагерей. В июне следующего года он прибыл на Соловки.

На берегу залива Белого моря святой был сетевязальщиком, рыбаком, лесником, сторожем. В лагере святителя почти никогда не покидала бодрость и чувство юмора. Но держался он со всем приличествующим епископу достоинством. О страшных условиях концлагеря Иларион Троицкий проговорился однажды: «Надо побыть в этой обстановке хотя немного, а так не опишешь. Это, воочию, сам сатана». Уже другое настроение чувствуется в письме священномученика своей родственнице: «При моем “стаже” меня ведь тюрьмой не удивишь и не испугаешь. Я уже привык не сидеть в тюрьме, а жить в тюрьме, как ты живешь в своей квартире. Конечно, нелепого в моей жизни и было, и есть немало, но нелепое для меня более смешно, чем мучительно».

Святитель часто подбадривал коллег-заключенных. К людям «дна» он не испытывал никакого пренебрежения. Наоборот — проявлял уважение и внимание. Подобное отношение поначалу сбивало с толку уголовников, не привыкших к такой обходительности, но потом они платили ему тем же: «В разговоре с ним, — вспоминает Борис Ширяев, — они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках».

Однажды священномученик спас самого мрачного, всеми нелюбимого лагерного охранника, некоего товарища Сухова — во время бури его лодку понесло в открытое море, спасти его, казалось, уже невозможно. Но владыка, собрав команду самых мужественных людей, ринулся на подмогу. Все кто был на берегу — каторжники, монахи, охранники — встав на колени, молились и ждали. Наконец обессиленного Сухова вытащили на берег.

В 1926 году было отслужено единственное в истории Соловецкого лагеря пасхальное богослужение, которое возглавил сам священномученик. Оно было совершено втайне от начальства в недостроенной пекарне.

Осенью 1929 года святого вновь осудили и приговорили к трем годам ссылки — на этот раз в Среднюю Азию. В пути к новому месту заключения Иларион скончался от страшного физического истощения и болезней.

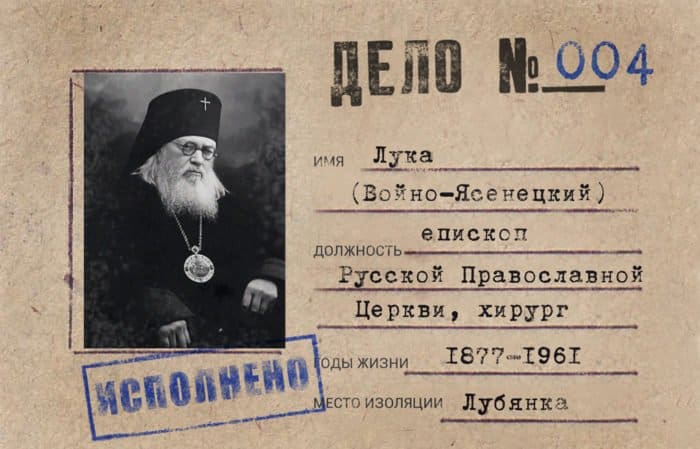

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

В 30-е годы XX века многие несчастные прошли по темным коридорам и кабинетам Лубянки. Среди них был и святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

Пережив две ссылки, владыка в третий раз был арестован 24 июля 1937 года по обвинению в создании «контрреволюционной церковно-монашеской организации».

От святого требовали признания в шпионаже, но владыка был непреклонен. В знак протеста он начал голодовку. Тогда следователи решили применить свой любимый метод — допрос конвейером. Он продолжался тринадцать суток без перерыва: и днем, и ночью. Допрашивающие чекисты сменяли друг друга, не давая святому спать. Впоследствии епископ вспоминал: «У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями». Доведенный до отчаяния святитель Лука решил напугать мучителей. Он объявил, что подпишет все, что требуется, и попросил прислать обед. Схватив столовый нож, святой начал пилить им горло. Чекист успел быстро выбить его из рук епископа.

Обессиленного епископа снова бросили в камеру, а потом перевели в областную тюрьму. Попав в тюремную больницу, хирург спас жизнь молодому жулику, поставив верный диагноз. «После этого на наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уголовные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика».

Дважды в день святой вставал на колени и читал молитвы. В камере в этот момент становилось тихо — все слушали, следили за епископом. Перед тем как отправиться на допрос, заключенные подходили к Луке за благословением. Все, кто был свидетелем жизни святителя в тюрьме, отмечали его абсолютное беззлобие — он никогда не жаловался, был спокоен. Все, что ему присылали родственники и близкие, он раздавал сокамерникам.

Но муки изоляции закончились в июне 1941 года. Государству нужны были хирурги. Святитель Лука стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакуационного госпиталя.

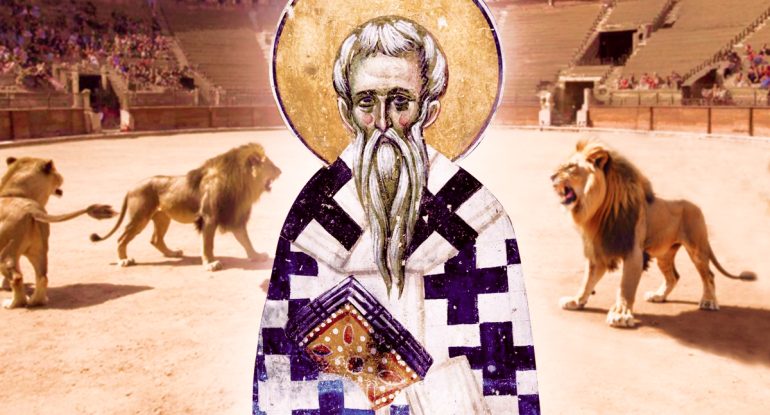

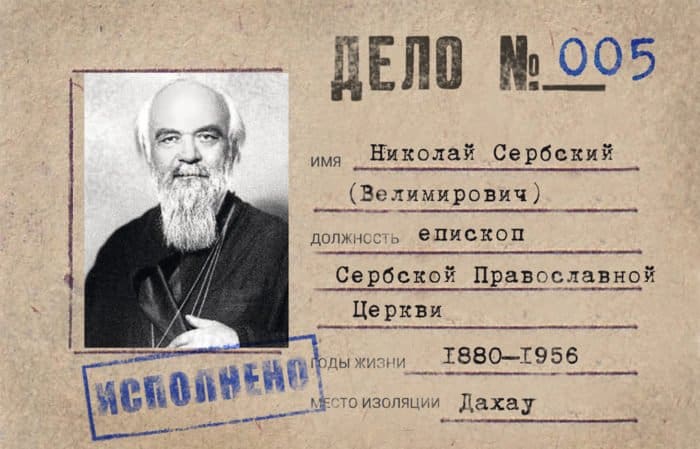

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

В годы Второй мировой войны Сербия пережила немецкую оккупацию и массовый геноцид. По воспоминаниям современников, святитель Николай Сербский, знаменитый на всю страну епископ Охридский и Жичский, сам пришел к оккупантам со словами: «Вы стреляете моих чад в Кралево. Теперь я пришел к вам, чтобы вы убили вначале меня, а потом уже моих чад».

Но всенародно любимого пастыря расстреливать не решились. Его арестовали и поместили в монастыре Войловица. Здесь в течение нескольких лет владыка занимался правками сербского перевода Нового Завета. Однажды епископу удалось спасти от неминуемого расстрела еврейскую семью. Он вывез их в безопасное место.

В 1944 году святого вместе с Патриархом Сербским Гавриилом перевели в Дахау — один из "образцовых" лагерей смерти.

Патриарха и владыку поместили отдельно от других заключенных, неподалеку от крематория. Каждое утро они должны были выносить бадью из уборной к сточной яме. В редкие минуты покоя Николай Сербский вел дневник, который позднее был опубликован под названием «Сквозь тюремную решетку».

Тяжелое, унизительное лагерное «послушание» порой ломало дух святителя, о чем он вспоминал впоследствии: «В лагере, бывало, забьешься в какой-нибудь угол и повторяешь про себя: “Я прах и пепел. Господи, возьми душу мою!” И вдруг душа возносится на небо — и видишь Бога лицом к лицу. Но ты не можешь этого вынести и говоришь Ему: “Не готов, не могу, верни меня обратно!” Затем снова часами сидишь и повторяешь про себя: “Я прах и пепел. Господи, возьми душу мою!” И вдруг снова возносит тебя Господь…»

Только 8 мая 1945 года святитель Николай Сербский был освобожден американскими войсками, но вернуться домой владыке не дали в связи с приходом к власти в Сербии коммунистов.

Скончался святой в изгнании, вдали от дома — в американском штате Пенсильвания.

Текст доступен в формате электронной книги. Скачать здесь

Читайте также: