Я люблю перечитывать классику, читанную когда-то очень давно, в детстве или в юности. Среди недавно перечитанного — роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Он не входит в школьную программу, но раньше, в 70–80-е годы прошлого века, его вносили в рекомендательные списки внеклассного чтения. Мне-старшекласснику он тогда показался невероятно скучным, пробежал я его по диагонали, забыл мгновенно и почти сорок лет не вспоминал.

А сейчас вот перечитал — и вижу, что это мощнейшая проза, что психологической и духовной глубины в «Господах Головлёвых» ничуть не меньше, чем у Гоголя и Достоевского. Мне даже показалось, что здесь у Салтыкова-Щедрина звучит явная перекличка с обоими столпами. Делясь своими впечатлениями с коллегами, я обронил фразу «Не ту книгу “Мертвыми душами” назвали». Ниже постараюсь объяснить почему.

Напомню только, что я не пытаюсь подменить собой школьного учителя литературы, не даю литературоведческий анализ. Я просто делюсь своими субъективными впечатлениями и ассоциациями. Тем, кто хотел бы основательно ознакомиться с жизнью и творчеством Салтыкова-Щедрина, можно лишь посоветовать серьезную литературу.

Необходимые спойлеры

Поскольку роман, прямо скажем, мало кто читал, а читавшие успели забыть, я напомню, о чем там вообще речь.

Действие разворачивается на закате эпохи крепостного права и в первые годы после его отмены. Помещица Арина Петровна Головлёва — властная, энергичная и практичная — помыкает своими домашними: мужем и детьми. Сейчас бы ее назвали «бизнес-вумен» или «эффективным менеджером». Управляя имением вместо бездарного и ничтожного супруга, она сколотила огромное состояние. Литературные предтечи ее, на мой взгляд, это Кабаниха Островского и Алена Ивановна, знаменитая «старуха-процентщица» Достоевского. У Арины Петровны четверо детей, всех она тиранила и у всех судьба сложилась трагически.

Дочь Анна против материнской воли выскочила замуж, родила двух близняшек, Анниньку и Любиньку, после чего муж ее бросил, а сама она скоропостижно скончалась. Бабушка взяла себе сироток, но держала в черном теле, не проявляла ни малейшей любви. При первой же возможности сплавила их в пансион, а девушки, выпустившись, не стали возвращаться в родовое гнездо, а подались в провинциальные актрисы.

Еще хуже вышло со старшим сыном Арины Петровны, Степаном, которого та звала «Степка-балбес». Мальчик рос веселым и озорным, раздражал своим поведением мать. Когда вырос, та попыталась пристроить его мелким чиновником, но Степка оказался ни к какой работе органически неспособен. Тогда щедрая мать купила ему дом в Москве и выставила вон: вот тебе «кусок», живи как знаешь. Степка же знал только, как пить и играть в карты, в итоге наделал долгов, дома лишился и вернулся в Головлёво к матери. И та держала его, по сути, в заточении, впроголодь. Степан Владимирович тайно начал выпивать, сходить с ума — и вскоре помер то ли от алкоголизма, то ли от астмы. В полной заброшенности, одиночестве и тоске.

Второй сын, Павел, оказался совершенно никаким человеком, глупым, безвольным и ко всему равнодушным. Внешне жизнь его вроде бы удалась, во всяком случае, он поступил на военную службу и как-то тянул лямку, пока не вышел в отставку. Тогда мать выделила и ему «кусок», имение Дубровино, где Павел Владимирович потихоньку спивался. И умер тоже то ли от астмы, то ли от алкоголизма.

Но самый интересный — третий сын, Порфирий, которого еще в детстве, с легкой руки старшего брата Степана, прозвали «Иудушкой» и «кровопивушкой». Именно он, Порфирий Владимирович, главный герой романа. Он оказался самым удачливым из всех Головлёвых. С раннего детства — интуитивный манипулятор, умеющий к каждому подобрать ключик. Иудушка стал чиновником, сделал некоторую карьеру в столице, а потом вышел в отставку и поселился в усадьбе Головлёво.

Меж тем Арина Петровна заметно сдала. Выделив Иудушке «кусок», то есть главное имение рода, Головлёво, когда тот еще служил в каком-то департаменте, она вложила в развитие хозяйства свои собственные средства, а потом Иудушка так достал ее безумными требованиями отчитываться за каждую мелочь, что она обиделась и уехала жить к сыну Павлу в Дубровино, где фактически оказалась на положении приживалки. Когда Павел умер, Иудушка тут же подал на наследство и получил всё. Тогда Арина Петровна сбежала в имение Погорелка, принадлежащее ее внучкам-актрисам. Там-то она и померла, и смерть ее была нелегкой.

Надо сказать, у рано овдовевшего Иудушки было двое сыновей, Володя и Петя. Папаша их лупил чуть ли не до совершеннолетия, а когда те выпорхнули из-под его крыла, напрочь о них забыл, посылая, правда, кое-какие деньги. Но сын Володя без отцовского благословения женился, Иудушка полностью лишил его содержания, и в итоге Володя застрелился. Позднее младший сын, Петя, офицер, проиграл казенные деньги и бросился к отцу, прося помощи. Отец демонстративно отказал, в итоге Петя пошел под суд, был приговорен к ссылке и умер от болезни по пути в Сибирь.

Что касается внучек-актрис, то они попали в скверную историю, стали содержанками, лишились всего, Любинька покончила с собой, Аннинька начала стремительно спиваться, тяжело заболела и на последние деньги добралась до Головлёва, где поселилась у милого дядюшки Порфирия. Вышло так, что она подсадила его на алкоголь, пить они стали вместе.

А финал таков: как-то раз (заметим, в ночь на Страстную Пятницу) Иудушку, что называется, перемкнуло, он ужаснулся себе, понял, что жизнь кончена, и побежал пешком, в одном халате, на могилу матери, в Погорелку — просить у нее прощения. Ну и замерз. На другой день нашли его закоченевший труп. Осталась из Головлёвых только Аннинька, да и то умирающая.

Вот, собственно, и весь сюжет. Теперь поговорим о главном.

Почему Щедрин не Гоголь

При чтении «Господ Головлёвых» я постоянно вспоминал «Мертвые души» Гоголя. Сходство — не сюжетное, а смысловое — очень заметно. Прежде всего, сам замысел: показать, как страсти убивают человеческую душу, превращают в ходячего мертвеца. Вот, к примеру, что Гоголь говорит о самом отвратительном своем герое, Плюшкине: «и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве». А Салтыков-Щедрин то же самое называет «умертвиями»: «Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали “умертвия”...» (по контексту под умертвиями тут понимается гибель живых человеческих душ).

Гоголь взял основные страсти, основные пороки, присущие искаженной грехом человеческой природе, и олицетворил их в образе помещиков — Коробочки, Манилова, Собакевича, Плюшкина, Ноздрева (и, конечно же, Чичикова, который, впрочем, сложнее, многомернее этих персонажей). Это такой, что ли, подход художника-иллюстратора: есть идея, которую надо изобразить, и под нее подбирается фактура, рисуется герой с нужными качествами.

Салтыков-Щедрин, как мне кажется, применил другой метод, куда более жесткий: он тут не столько иллюстратор, сколько патологоанатом. Он берет мертвые души живых героев и делает вскрытие. Показывает, откуда что взялось, когда, как и по какой причине вот в этом человеке завелась гниль, как она развивалась, как сжирала еще до поры до времени здоровые части души. При этом манера Щедрина гораздо реалистичнее и психологичнее гоголевской. Зато у Гоголя явно сильнее язык, он более поэтичен, «Мертвые души» можно многократно перечитывать ради одного только языка, чего не скажешь о «Господах Головлёвых»: написано, конечно, ярко, точно, но это уровень таланта, а не гения.

Еще одно различие: Гоголь все-таки пишет прежде всего об общечеловеческих вещах, о страстях, присущих всем людям во все времена, поэтому его не слишком волнует социальная тема, причины умирания душ он видит вовсе не в политике с экономикой. Да, он в своей поэме ее коснулся — и коррупцию показал, и некомпетентность местных властей, и нравственную гниль крепостного строя, — но все это у него второстепенное, это дается по касательной, как необходимый элемент общей картины, без которого она превратилась бы в сухую схему.

Иначе у Щедрина. Для него как раз социальная подоплека головлевских «умертвий» весьма значима. Все эти умертвия, с его точки зрения, потому как раз и происходили, что помещики в массе своей вели паразитический образ жизни, не трудились сами и не приучали к труду детей. Вот какой диагноз он ставит: «праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой». Эффективная бизнес-вумен Арина Петровна как раз исключение, о чем сам автор говорит: «головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна». Головлёвых губит праздность, праздность же имеет причиной крепостное право, дававшее значительному числу дворян возможность не работать ни руками, ни головой. Между прочим, эта вполне очевидная мысль вполне соотносится со словами апостола Павла: Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор 15:33).

И тут есть о чем поговорить уже безотносительно к литературе. В церковной среде часто встречается мнение, что христианин должен быть абсолютно безразличен к социальной проблематике, что всё это лишь суета, отвлекающая от спасения души. Из того, что при любом строе, при любой власти можно жить по Евангелию, делается вывод: не надо вообще задумываться об окружающей жизни. Конечно, это крайность, игнорирующая указанный апостолом Павлом факт: социум влияет на нравственность и на духовную жизнь. Игнорировать это влияние глупо. Столь же глупо, как и противоположная крайность — политический активизм, видящий в переустройстве общества путь если и не к раю земному, то хотя бы к оптимальным для большинства условиям духовной жизни. То есть если мы поборем тот или иной «кровавый режим» и дадим власть правильным людям с правильными идеями — тут-то духовность и заколосится...

Салтыков-Щедрин, по-моему, удерживается от обеих крайностей. Да, он показывает, как социальные обстоятельства способствовали «умертвиям», но сами-то умертвия не были запрограммированы, они все равно следствие свободного человеческого выбора. Ровно в той же среде, в тех же внешних обстоятельствах были и другие люди... Не вся же Россия состояла из Степок-балбесов, Пашек-пьяниц и Иудушек-кропопивушек. Да, непосредственно в романе они, эти другие люди, не показаны, вынесены за скобки (как, кстати, и у Гоголя в первом томе «Мертвых душ») — но их существование молчаливо подразумевается. Это роман о том, какие бывают болезни, что им способствует и как они развиваются, а не о том, что все подряд больны, причем в равной мере.

Анатомия лицемерия

Переходим к самому интересному и, на мой взгляд, самому актуальному в этом романе — к теме лицемерия. Обличать лицемерие — это, что называется, ломиться в открытую дверь. Мол, лицемерие — это плохо, посмотрите на Иудушку Головлёва, содрогнитесь и не будьте такими!

Нет, конечно же, задача Салтыкова-Щедрина гораздо серьезнее. Он не столько дает нравственную оценку этому пороку (которая очевидна), сколько пытается разобраться в его разновидностях и, главное, в его происхождении.

Вот лицемер Порфирий Владимирович. Лицемер, о котором автор говорит: «...Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию». И которого он же чуть позже характеризует иначе: «Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». В чем выражается Иудушкино лицемерие? В том, что он любое свое действие (чаще всего эгоистическое, а то и явно мерзкое) обосновывает и перед окружающими, и перед самим собой множеством отсылок к Священному Писанию, отцам Церкви, расхожими афоризмами, пословицами, прибаутками — то есть множеством слов, которые маскируют его истинные мотивы. Причем сами по себе эти его высказывания, взятые в отрыве от обстоятельств места, времени и образа действия, выглядят с христианской точки зрения совершенно правильными.

Вот типичный пример: «У Иова, мой друг, Бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: Бог дал, Бог и взял — твори, Господи, волю Свою! Так-то, брат!» Это Иудушка говорит сыну Пете, отказавшись дать ему денег на оплату карточного долга и тем самым обрекая на судебное преследование, болезнь и смерть на пути в сибирскую ссылку..

Или: «Вот и славу Богу! одного Володьку Бог взял, другого дал! Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь — ан Бог-то возьмет да в другом месте сторицей вознаградит!» Это он говорит, когда его экономка Евпраксеюшка, которую он принуждал к сожительству, родила от Иудушки мальчика. Мальчика назвали Володей и по распоряжению отца на другой же день увезли в какое-то село, отдав в какую-то крестьянскую семью на воспитание. А «одного Володьку Бог взял» — это о старшем сыне, Володе, который покончил с собой, оставшись без папиной финансовой подпитки. И таких примеров по тексту рассыпано множество.

Но вот что важно: Салтыков-Щедрин вовсе не считает своего героя типичным, традиционным лицемером. «Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ». И поясняет свою мысль, многословно развивая, так сказать, типологию лицемерия.

Если же несколько страниц этих рассуждений выразить кратко, получится вот что: бывает лицемерие как дань общественным условностям. Люди говорят то, во что не особо верят, но делают вид, будто все оно так и есть на самом деле — а цель своей лжи видят в общественном благе. Мол, если мы все дружно будем притворяться, будто жизнь вот такая, то она действительно станет такой, ну или, по крайней мере, не обратится в хаос. Ради стабильности социума, ради поддержания существующих порядков можно и нужно лгать, иначе и тебе лично, и вообще всем окружающим станет только хуже. Примеров такого лицемерия не счесть. Вот с такой же мотивацией в советское время трудящиеся ходили на праздничные демонстрации, произносили торжественные речи на собраниях, клеймили забугорных врагов и славили родную партию. Не потому, что фанатично в это во всё верили, и не потому, что отличались патологической лживостью, а просто будучи уверенными, что так надо, что все эти ритуальные слова и действия стабилизируют миропорядок, цементируют окружающую реальность — скудную, скучную, но все-таки не адский ад. Интересно, что Салтыков-Щедрин подобное лицемерие не слишком-то и осуждает, даже отмечает некоторую его пользу.

Но у Иудушки Головлева совсем иной формат лицемерия. Никаких мыслей об общественном благе, о поддержании социальных основ у него нет и не было. Он суесловит, врет окружающим и самому себе, врет, казалось бы, чисто из любви к искусству. Более того, он так увлекается своим враньем, что сам же начинает в него верить. Вот, например, он вспоминает, как умерла мать: «И как ведь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостоиваются! — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду, — без болезни, без смуты… так! Вздохнула — смотрим, а ее уж и нет! Ах, маменька, маменька! И улыбочка на лице, и румянчик… И ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла… адье!» Реальные обстоятельства смерти Арины Петровны, конечно, были совсем иными, причем Порфирий наблюдал это лично — но предпочел забыть, заместив в своем сознании благолепной картинкой.

И вот тут возникает самый главный вопрос: так зачем же он врет? Зачем пустословит? Зачем ему эта завеса благочестивых банальностей?

Между прочим, особой практической выгоды он от этого не имеет. Он скуп, жаден — да, несомненно. Но лицемерие вовсе не помогает ему преумножить свое благосостояние. Более того, хозяйство в Головлёве постепенно приходит в упадок, потому что Иудушка, тратящий массу времени на свои фантазии, перестает контролировать реальное положение дел. Зато он часами сидит и вычисляет, какую выгоду получил бы, если бы у всех соседей сдохли коровы, или вот такой важнейший вопрос его мучит: «сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Иванычем, на зубок, сто рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей ассигнациями».

Я уже не говорю о том, что именно благодаря своему лицемерию он под конец жизни остается в глухом одиночестве. Да, вокруг есть люди — прислуга, но ни с кем из них у него нет душевной близости и сам он никому из них не нужен, не дорог.

Скафандр высшей защиты

Так зачем? Зачем ему это бесполезное во всех смыслах суесловие, зачем эта показная набожность, многочасовые молитвенные бдения?

У меня есть ответ на этот вопрос. Естественно, ответ субъективный. Возможно, Михаил Евграфович имел в виду совсем другое.

Так вот: Порфирий Владимирович Головлёв — глубоко несчастный человек, недополучивший в детстве родительской любви. Арине Петровне было не до детей, она занималась хозяйством, папенька Владимир Михайлович тоже детьми нисколько не интересовался. Среди дворовых людей тоже, видимо, не нашлось для маленького Порфишки какой-нибудь Арины Родионовны. И вот рос мальчик, которого никто не любил. Не он один — со всеми головлевскими детьми вышла та же история, каждому нехватка любви искалечила жизнь, но каждому — по-своему.

А что происходит с неглупым человеком, испытывающим нехватку любви? Он ощущает свою беззащитность перед жизнью. Он видит различные опасности, мысленно примеривает их на себя, и это получается у него ярко, поскольку у Порфирия неплохо развито воображение (что видно по его взрослым фантазиям).

И тогда естественным образом психика начинает выстраивать защиту от этой самой свинцовой тяжести бытия. Все эти пословицы и поговорки, превратно усвоенные истины православного вероучения, цитаты из Библии и из отцов Церкви, четкий ритм молитвословий, а далее и праздные фантазии, вытесняющие из памяти реальность, — это не что иное, как психологическая защита, броня, скафандр, отделяющий Порфирия-Иудушку от страшного, сложного, опасного настоящего мира. Внутри скафандра — пусть и затхлый, но уютный, простой и безопасный мир. Мир, в котором у него все хорошо, где все ему понятно, где никто его не обидит...

И между прочим, до поры до времени эта психологическая защита работала. Действительно, Иудушка был непрошибаем, действительно, добивался своих шкурных целей, а главное — не испытывал душевной боли даже в самых печальных обстоятельствах.

Но потом скафандр треснул.

Раскаяние по-головлевски

Трудно из текста сделать однозначный вывод, что на это повлияло. Косвенно — и смерть матери (причем, к особому огорчению Иудушки, — несвоевременная, поскольку та должна была разрулить крайне неприятную историю с беременностью экономки Евпраксеюшки), затем рождение ребенка и немедленное избавление от него, потом — бунт Евпраксеюшки, которая осмелела и принялась, скажем так, троллить Порфирия Владимировича. Но главную роль, по всей видимости, сыграл приезд племянницы Анниньки, которая поделилась своим алкоголизмом с дядюшкой, став его собутыльницей.

И вот что интересно: скафандр Иудушки начал трескаться от того, что в кои-то веки рядом оказались люди, которые стали говорить ему неприятную правду — о его бессмысленной жизни, о загубленных им близких, о его постоянном вранье. Причем тут даже не важна их мотивация — важно, что Иудушка их все-таки услышал.

Он же вовсе не глуп, он же не полностью утратил связь с реальностью. Сперва он увидел себя — больного одинокого старика, никому не нужного, накопившего богатство, от которого никому никакой радости, которое с собой в могилу не заберешь.

А что будет за гробом, его реально беспокоит. Нельзя же сказать, будто Иудушка лишь притворялся, что верит в Бога. Нет, это была вполне искренняя вера, только по сути своей совершенно языческая. «Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с Ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого».

Кризис случился на Страстной седмице, вечером Великого Четверга, когда читаются двенадцать отрывков из Евангелия, повествующих о страданиях и крестной смерти Спасителя.

«С своей стороны, и Порфирий Владимирыч, с не меньшею аккуратностью, с молодых ногтей чтил “святые дни”, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нем сознание “умертвий”, он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной…»

Далее события развиваются стремительно. Приведу пространную цитату из текста:

«Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно — в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминет...»

Речь не о самоубийстве, как, наверное, кто-то подумает. Иудушка осознал, что нуждается в прощении. В прощении со стороны Бога, который, как впервые в жизни осознал Порфирий, реально простил всех.

«Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота.

— Всех простил! — вслух говорил он сам с собою, — не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью… Ужасно! ах, это ужасно!»

Но если он нуждается в прощении Бога, то тем самым нуждается и в прощении близких, перед которыми тяжело виноват. И живыми, и мертвыми.

Вот он подбегает к племяннице Анниньке:

«И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты… простила?

Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он, — за всех… И за себя… и за тех, которых уж нет… Что такое! что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, — где… все?..»

И далее у него возникает безумная, нелогичная идея — бежать на кладбище, где похоронена мать, Арина Петровна, упасть на могилу и просить у нее прощения.

«Порфирий Владимирыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился».

И вот он бежит на кладбище, расположенное в нескольких верстах от Головлева, бежит ночью, в одном халате, а, между прочим, стоят мартовские морозы, метет метель. Но обо всем этом он не думает, рациональное мышление отключилось, ему важно попросить у матери прощения не когда-нибудь потом, а вот прямо сейчас.

Этим и закончилась его жизнь. Сбился с дороги, упал, замерз. Этим и закончился роман Салтыкова-Щедрина.

Финал выглядит печальным. Действительно, а что толку с такого позднего, бесплодного раскаяния? Ведь ничего уже не исправить, прошлого не изменить, и душа Порфирия Владимировича не обновилась чудесным образом, не заблагоухала розами. Всего лишь лопнул скафандр, а то, что он защищал, осталось прежним. Скрюченная нелюбовью душа не выпрямилась, дырки в ней не заросли.

Этим и отличается раскаяние от покаяния. Раскаяние — значит увидеть себя подлинного, увидеть и ужаснуться. И застыть в этом ужасе навсегда. Покаяние же — увидев свой грех и ужаснувшись, сделать следующий шаг: воззвать к Богу, способному вылечить искалеченную грехом душу, и далее жить уже по-новому, стараясь максимально загладить свою вину перед людьми, Богом и самим собой. Раскаяние у Иудушки случилось. А вот случилось ли покаяние?

И это — вопрос, на который автор никакого четкого ответа не дает (а может ли дать?). Хочется верить, что Иудушкин порыв, бегство в метели что-то все же сдвинуло в его душе. Хочется верить, что в последние минуты жизни ему открылось нечто и некий шанс спастись ему, бредущему по ночной дороге, все же был дан — и он сумел им воспользоваться.

Гарантий, конечно, никаких. Но, приглядываясь к своему внутреннему скафандру, я надеюсь, что у вымышленного Порфирия Головлева, литературного героя, получилось. Может, получится и у меня? И у вас тоже?

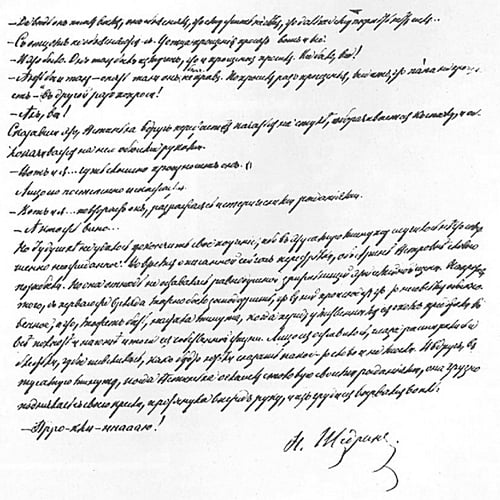

Иллюстрации Сергея Алимова