«Я денно и нощно хожу пешком по Африке, посещая все ее народы. Наша церковь строит школы, чтобы местные жители могли хоть как-то получать образование. Мы открыли 3 тысячи врачебных пунктов, чтобы людям оказывали хотя бы минимальную медицинскую помощь. Я не могу говорить о каком-то миссионерстве, о какой-то проповеди, если я сначала не смогу хоть немного изменить к лучшему жизнь этих людей. Мы навещаем их в их жилищах и понимаем, что они никогда в жизни не видели мыла. Они фактически живут в земле. Вы можете понять, в каких сложных условиях мы живем...»

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II

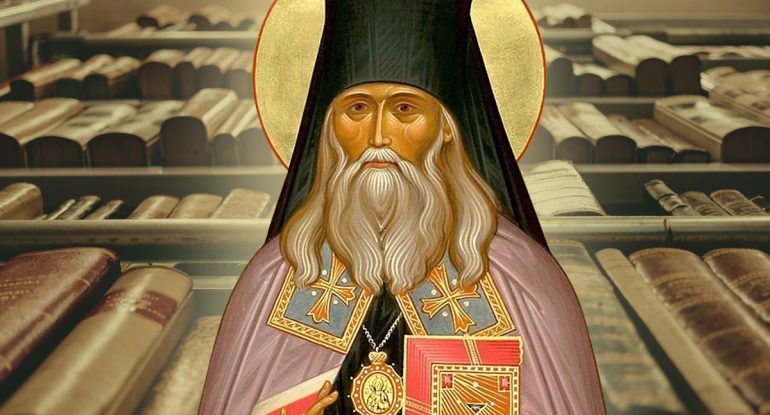

Если спросить сегодня любого прохожего на улице, кто такой Сергий Радонежский, он наверняка хоть что-нибудь да ответит. А многие ли прихожане православных церквей смогут сказать, кто такой Стефан Пермский, еще при жизни фактически признанный святым, в 1862 году в память заслуг перед Россией, изображенный на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде и увековеченный в скульптуре на восточном фасаде храма Христа Спасителя в Москве?

А ведь биографом его был тот же Епифаний Премудрый, который написал первое житие преподобного Сергия Радонежского — младший современник Стефана, он жил вместе с ним в Ростовском монастыре, а перейдя к преподобному Сергию, продолжал встречаться с пермским миссионером, когда тот бывал в обители Святой Троицы.

И именно с ним связан легендарный сюжет из жития преподобного Сергия, когда в 1390 году пермский владыка спешил в Москву на собор и, не имея времени заехать к своему другу в Троицкий монастырь, остановился на дороге, помолился и издали благословил Сергиеву обитель, а ее игумен, сидевший в это время с братией за трапезой, встал из-за стола, помолился, поклонился и сказал: «Радуйся и ты, пастырь Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою». А потом объяснил братии, что «в этот самый час епископ Стефан, идущий в Москву, стал против монастыря нашего и поклонился Святой Троице и нас, смиренных, благословил». И на месте, где, по преданию, поклонился Стефан Сергию, потом поставили часовню Святого Креста с колодцем.

Уральское Эльдорадо

Он родился в 30-е годы XIV века, когда на Руси ждали конца света. А раз все равно не сегодня завтра всему конец, почему бы не рискнуть поискать либо рай на земле («все ведаем от Святого Писания, что насади Бог рай на востоце»), либо, на худой конец, хоть несметные сокровища, таящиеся в этих призрачных «райских кущах».

Тема сказочного богатства живущих где-то на краю света диких людей проходит через все европейское Средневековье, об этом золоте мечтали короли и адмиралы, бродяги и пираты. В скандинавских сагах упоминается недоступная сказочно богатая страна Биармия или — Великая Пермь. А на Руси бывалые люди уверяли, будто в устье Оби стоит огромный идол — Золотая баба.

Но в таежных дебрях Северного Урала и нижней Оби жили странные лесные народы, «самоеды», про которых говорили, что они едят человечину, в которых еще Нестор-летописец опознал дикие племена, изгнанные далеко на север Александром Македонским, и которые, согласно пророчеству Мефодия Патарского, в урочное время должны выйти из своих «гор полуночных» и напасть на христиан.

Первопроходцами этой «земли людоедов» были новгородцы. Они собирали здесь дань и бойко торговали, меняя сукно, котлы, сало, кольчуги и толокно на соболей. Правда, время от времени «дикие люди» поднимали восстание и убивали новгородских сборщиков дани каким-нибудь свирепым первобытным способом. За чем обычно следовала карательная экспедиция, и все возвращалось на круги своя.

Но не всех слепил воображаемый блеск золота.

Устами движет Бог; я с ним начну вещать

В принципе, ничего удивительного, что сын устюжского клирошанина загорелся желанием нести евангельский свет этим самым «диким людям», которых он знал с детства и о которых автор его жития Епифаний Премудрый писал: «в то время еще в Пермстем языце не было ни единаго человека, верующа во Христа, но вси убо тамо живущий человецы помрачены быше прелестию сатанинскою, и по-клоняхуся они болваном, и жруще бесом и идолам».

Удивительно другое: как этот мальчик из северного захолустья, в детстве поставив себе цель, десятилетиями планомерно шел к ней, ни на йоту не отклоняясь от намеченного курса.

В семь лет начав осваивать грамоту, он уже через год был канонархом в соборной церкви, где служил его отец, но, хоть и проводил ночи на пролет над священными книгами, скоро понял, что самоучкой знаний, нужных для достижения цели, не получить и засобирался в Ростов, где в монастыре святителя Григория Богослова были и большая библиотека, и люди, способные научить греческому языку.

Там он и познакомился с Епифанием, который пишет о той поре жизни Стефана так:

«Он имел обычай внимательно прочитывать то, что читал в книге, и нередко замедливал чтение ради понимания — пока до конца, по-настоящему не уразумеет слов каждого стиха, что они значат... И если видел он человека мудрого и книжного или старца разумного и духовного, то задавал ему вопросы, беседовал с ним, у него поселялся и ночевал, и утреневал, расспрашивая о том, что старался скорее понять».

Епифаний вспоминал, как, бывало, спорили они между собой то о каких-то событиях, то о слове из Писания, то о каком-нибудь стихе или строке.

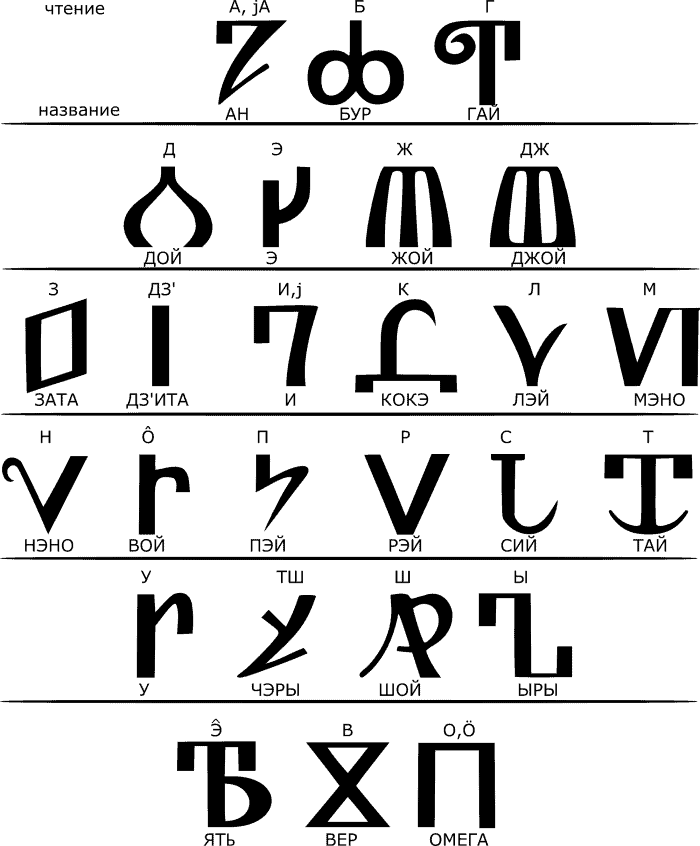

Там, в монастыре Стефан изучил греческий, чтобы уяснить себе все трудно понимаемое в славянском переводе, переписал много книг, но этого ему было мало: ему надо было изобрести для зырян азбуку для выражения звуков их речи, составить слова, которых у не было, таких, как «аллилуйя», «аминь», «херувим» или «грех». При этом многое, не очень ясно изложенное по-славянски, пришлось переводить прямо с греческого.

Решив просвещать зырян, он сделал для них то, что Кирилл и Мефодий для славян — создал соответствующее их фонетике письмо, азбуку, использовав при этом не только славянский и греческий алфавит, но и местные руны, знаки для зарубок на дереве, и перевел на их язык богослужение и Писание.

Около десяти лет провел Стефан в монастыре Григория Богослова, а когда почувствовал, что готов приступить к главному делу своей жизни, отправился в в Москву за благословением. И удивительное дело, сумел расположить к себе даже духовника великого князя архимандрита Михаила (вошедшего в историю под мирским именем Митяй), который после смерти митрополита Алексия управлял тогда делами Русской Церкви. Хотя тот был «горд, самонадеян и заносчив даже перед епископами», а смиренного иеродиакона принял благосклонно, испросил для него у великого князя охранные грамоты и послал к епископу Коломенскому Герасиму для рукоположения в иеромонахи.

А ведь говорили представители тогдашней прогрессивной общественности, мол, зря он затеял это бессмысленное дело на пороге конца света, лучше бы учил зырян готовой русской грамотой — и хлопот меньше. Но упрямый устюжанин, получив благословение и охранную грамоту великого князя, отправился-таки «яко овца посреди волк» в опасную и дикую страну, вооруженный лишь своей азбукой и энтузиазмом.

Плоды учености

Пересказывать житие преподобного Стефана дело неблагодарное — это настоящее крутое фэнтези, где мистика и реальность сплавлены в захватывающее повествование, которое гораздо интереснее прочесть самому.

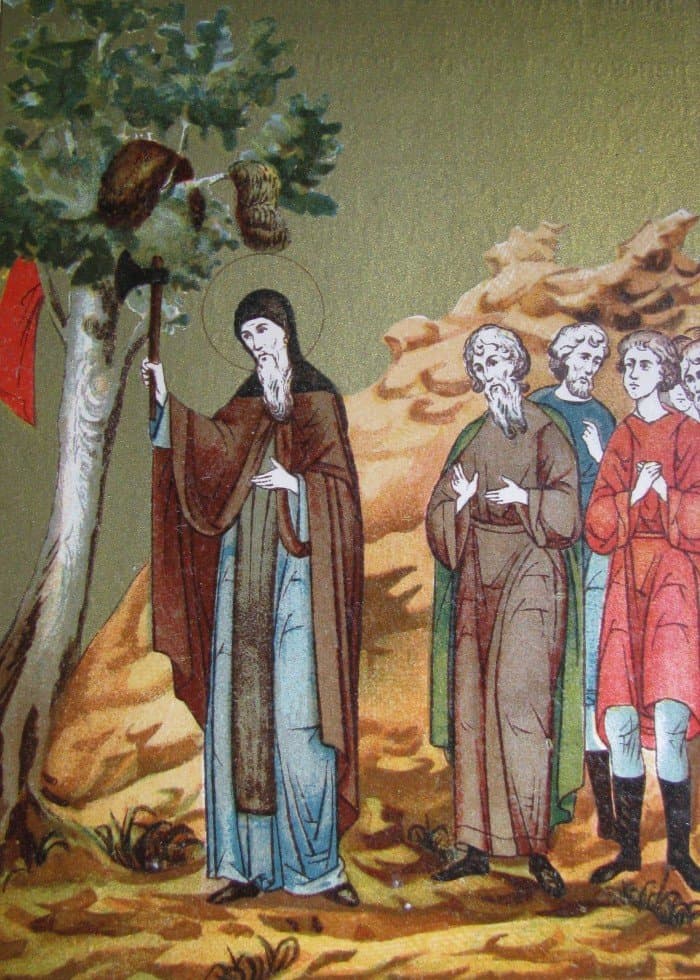

Начав осенью 1379 года проповедовать с Пыраса (теперь это Котлас), Стефан прошел по Перми тысячи километров, уничтожая кумирни и священные деревья зырян, основывая церкви, часовни и ставя кресты. Его не хотели слушать, гнали, однажды чуть не сожгли живьем, а он снова и снова шел к тем, кто кидался на него с проклятиями, с проповедью Евангелия на их родном языке.

А когда его труды принесли первый плод и на холме на берегу Выми при впадении ее в Вычегду Стефан поставил и освятил первую зырянскую православную церковь, то тут же открыл при ней училище, в котором сам учил детей по Часослову, Псалтири и другим церковным книгам, еще в Ростове переведенным им на зырянский язык.

И уже через 4 года — без телевизора, интернета и сотовой связи — паства его разрослась настолько, что Стефан решился идти в Москву просить для новообращенных епископа, то есть создать восемнадцатую по счету епископию Русской церкви — Пермскую.

И опять прогрессивная общественность ворчала: к чему вся это суета? Зачем было изобретать новые письмена? Не было грамоты в Перми, и не надо. И кого теперь Пермским епископом ставить?

Сколько ни думали князь с митрополитом и собором епископов, никого достойнее самого Стефана так и не нашли. Хотя он-то, в отличие от других кандидатов, по словам Епифания, «не добивался владычества, не вертелся, не старался, не выскакивал, не подкупал, не давал посулы. Нечего ведь было ему и дать, ибо богатств он не стяжал, и ему самому давали необходимое люди милостивые, христолюбцы и страннолюбцы, видя, что ради Бога делается происходящее».

Посвящение совершилось во Владимире зимой 1383-84 годов. В ту пору Стефану, судя по летописям, не было и сорока лет.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь

С этим Стефан вернулся в Усть-Вымь и снова тронулся в путь: нужно было объехать всю свою обширную паству, посмотреть, как живут в вере вновь обращенные, помочь им миром разрешить споры, защитить зырян от воинственных ненавистников христианства вогулов, от бесчинств которых народ толпами бежал во «владычний град» Усть-Вымь, и новгородских беспредельщиков-ушкуйников, разоривших большую часть селений по Нижней Вычегде (пришлось даже в Новгород ехать, чтобы найти на них управу, и вече постановило: удовлетворить справедливые жалобы епископа, представить виновных на суд, а всей новгородской вольнице воспретить впредь заходить в пределы Пермской епархии, и «отпущен владыко Стефан от Ноугорода с милостью и дарами»).

Только разобрался с этой напастью, как в 1386 году по всей Перми вымерз озимый хлеб, а холодное лето и ранние морозы не дали созреть яровому и начался голод. Святитель раздавал зерно из епархиальных житниц, ссужал бедствующих деньгами, несколько раз выписывал хлеб из Устюга, но всех голодающих ему было не спасти. Да и подати великому князю зырянам платить стало нечем. Пришлось писать в Москву и ждать, пока князь простит им недоимки и освободит на какое-то время от податей.

А после голода — снова в путь, в самые глухие места епархии: в Вендингу на реке Вашке, где Стефан поставил деревянный часовню и крест, который стоял там еще в середине XIX века, на Вишеру и до границы Великой Перми по рекам Сысоле и Лузе. За 13 лет своего епископства он построил множество церквей, основал четыре монастыря, построил странноприимный дом для бедных и немощных, а когда татары разорили соседнюю Вятку и вятчане хлынули на соседние пермские деревни, грабя, убивая и выгоняя зырян их поселений, Стефан бросился на Сысолу и Лузу, чтобы защитить свою паству. И одним своим словом усмирил вятчан, заставил их уйти.

Когда в 1396 году его вызвали в Москву на Собор, он знал, что уже не вернется. Ему было всего лет 60, но ни здоровья, ни сил уже не осталось — добравшись до Москвы, он не протянул и месяца.

И крещением, которым Я крещусь, будете креститься...

После официальной канонизации на Макарьевском соборе 1549 года мощи святителя Стефана, хранились в открытой раке в церкви Спаса на Бору в московском Кремле, но во время нашествия поляков их спрятали, а его епископский посох, который находился рядом с гробницей, гетман Ходкевич в 1612 году увез в Литву, и только в 1849 году по указанию Синода реликвию передали в Пермь. Сами мощи найти так и не удалось — сохранились лишь их частицы, еще до польского нашествия переданные в другие храмы.

А Пермские владыки продолжали нести свой пастырский крест среди бедности, невежества и затаенной враждебности местного населения. Даже в XV веке миссионерство среди лесных народов оставалось делом трудным и опасным — 19 августа 1456 года Пермского владыку Питирима убили вогулы.

Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды посещавший Россию при Василии III, писал:

«Монахи-отшельники давно уже привлекли в веру Христову значительную часть идолопоклонников, долго и усиленно сея у них слово Божие. И по сей день отправляются они в разные страны, расположенные к северу и востоку, куда добраться возможно не иначе как с величайшими трудами и, вследствие голода, опасностью для жизни, не надеясь получить от этого никакой выгоды, которой и не ищут; подкрепляя иногда Христово учение и своей смертью, они ищут только совершить богоугодное дело, призвать на путь истины души многих».

Только через столетие после преподобного Стефана пятому Пермскому епископу Ионе удалось крестить местного князя, старейшин и волхвов. А Стефановой азбукой пользовались здесь еще двести лет, пока благодаря заводчикам Строгоновым и казакам Ермака приток русскоязычного населения не превратил коми-зырян в национальное меньшинство и их письменность перешла на понятную большинству кириллицу. Но на проповедь Евангелия это уже не влияло.

**

«Сердце Пармы» (2003) — исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой.