Поместный Собор 1917-1918 годов: итоги. Разбираем максимально коротко

20 сентября 1918 года завершился Всероссийский Поместный Собор. Больше года духовенство и миряне обсуждали важнейшие вопросы церковной жизни, определяя будущее устройство Церкви. О том, каковы главные итоги этого Собора, «Фома» попросил рассказать Глеба Запальского.

Глеб Запальский

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ

Итоги Всероссийского Поместного Собора 1918 года

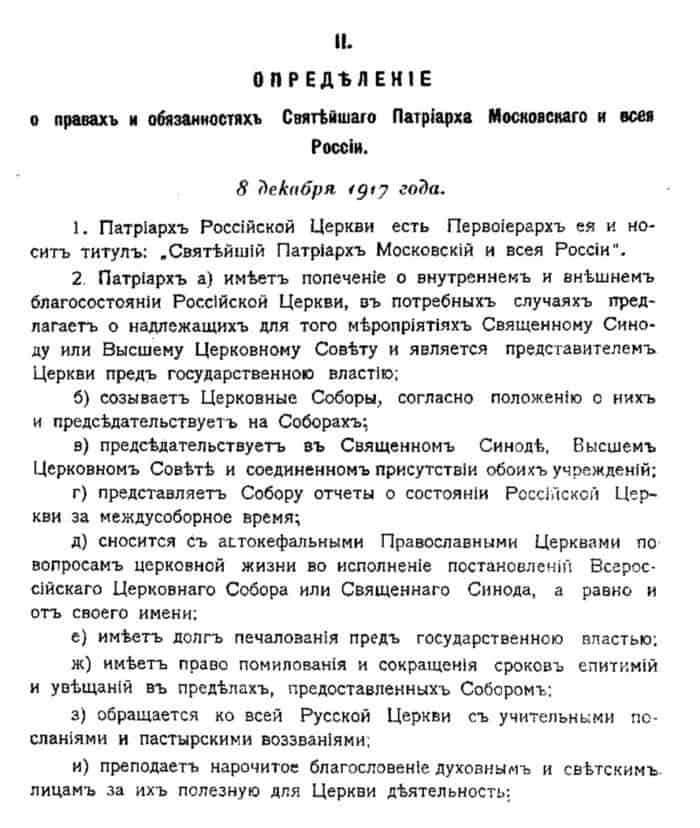

Восстановлено Патриаршество

После продолжительных дискуссий и прений на Соборе было принято решение восстановить Патриаршество. В ведение Патриарха входило: нести попечение о благополучии Русской Церкви, отстаивать ее интересы перед государством, взаимодействовать с другими поместными Церквами, председательствовать в органах высшего церковного управления, обеспечивать своевременное замещение архиерейских кафедр в случае, если епископ по тем или иным причинам не может больше возглавлять свою епархию, обращаться к верующим с вероучительными посланиями и пр.

Первым Патриархом после более чем двухсотлетнего перерыва стал митрополит Московский Тихон (Беллавин).

Создана соборная модель управления Церковью

Главные управленческие функции в Русской Церкви были предоставлены не Патриарху, а регулярно созываемым Поместным Соборам. В периоды между их созывами действовали два новых органа высшего управления: Священный Синод и Высший Церковный Совет. В Священный Синод входили только архиереи, он занимался вероучительными, каноническими, литургическими вопросами. Высший Церковный Совет включал в себя представителей разных церковных групп — епископов, белых клириков (то есть женатых священников), монашествующих, мирян — и решал церковно-общественные, хозяйственные, финансовые вопросы. Первый орган сохранился до наших дней, второй просуществовал очень недолго — до начала 1920-х гг. В сегодняшней Церкви появился орган с таким же названием, но ближе к Высшему Церковному Совету столетней давности по составу и кругу обсуждаемых вопросов скорее нынешний президиум Межсоборного присутствия.

Практика созыва Поместных Соборов продолжилась после большого перерыва — с 1940-х гг., но чаще проходили Архиерейские Соборы в более узком составе.

Введена широкая система выборности в епархиях, на приходах, в монастырях

На Соборе были приняты программы епархиального, приходского и монастырского управления. Учреждались новые органы, вводилась широкая система выборности. Некоторые исследователи отмечают, что как раз во многом благодаря принятым решениям в ближайшие годы после Собора 1917–1918 гг. в Церкви начался «ренессанс» приходской активности. Миряне получили возможность более деятельно участвовать в жизни прихода, что оказалось особенно важным в условиях давления со стороны большевиков на центральные органы церковного управления. При этом ясно, что в советские годы реализация многих положений данных реформ оказалась невозможной.

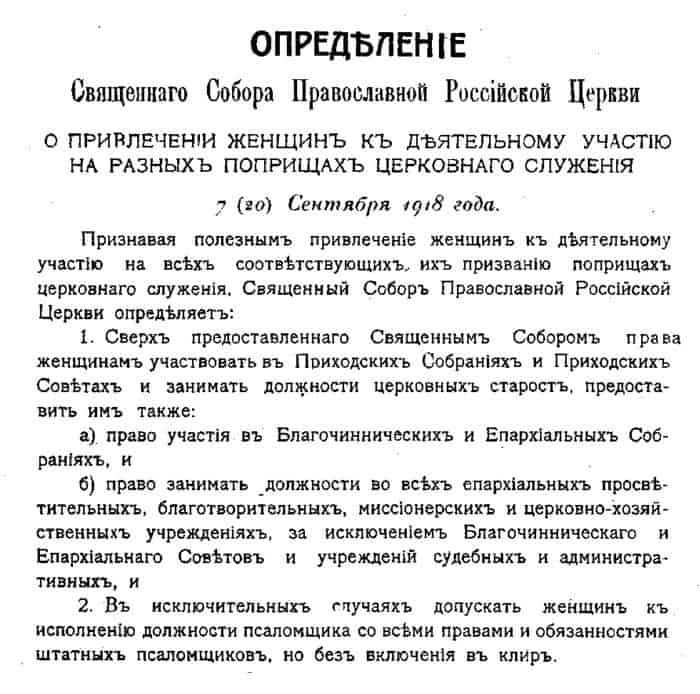

Женщины получили право голоса в Церкви

Принятое на Соборе определение «О привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения» дало женщине право участвовать и голосовать на приходских, благочинных и епархиальных собраниях — случай в истории Русской Церкви беспрецедентный. На самом Соборе членов-женщин не было, но в качестве экспертов на заседания отдела о монастырях и монашествующих были приглашены игуменьи нескольких обителей. Любопытно, что это происходило на фоне предоставления женщинам избирательных прав на государственных выборах после революции.

В дальнейшем тенденция к расширению участия женщин в церковном служении сохранилась. Например, избранные настоятельницы монастырей со второй половины XX века стали полноправными членами Поместных Соборов.

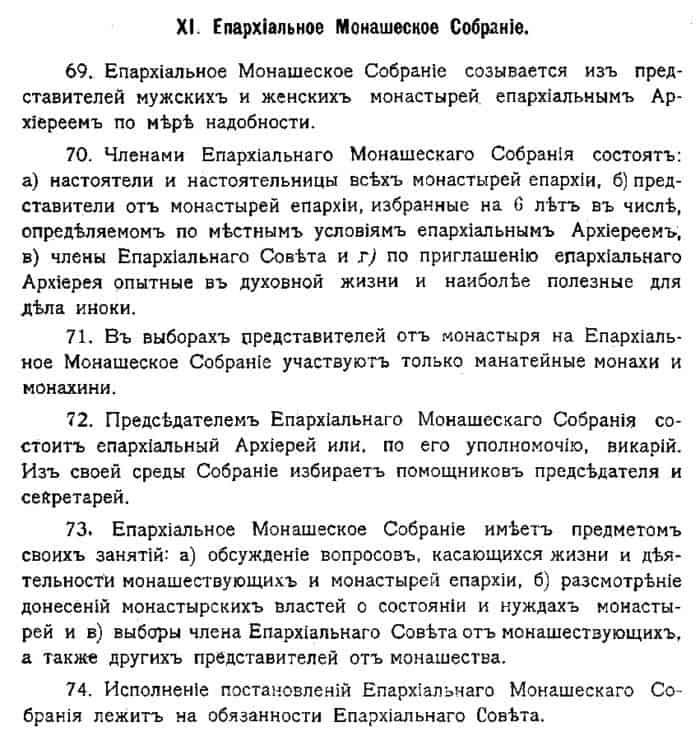

Проведена монастырская реформа

Соборное определение «О монастырях и монашествующих» стало своего рода общемонастырским уставом. Он предполагал создание органов монастырского самоуправления, понижение минимального возраста для принятия пострига до 25 лет (и выравнивание условий для мужчин и женщин в этом вопросе), расширение общежительных принципов (в т. ч. избрание настоятеля монастыря братией) и традиции старчества.

Положения этого документа не могли быть реализованы в советское время, когда обители подвергались уничтожению, но стали ориентиром для воссоздания монашеских традиций в новейшую эпоху.

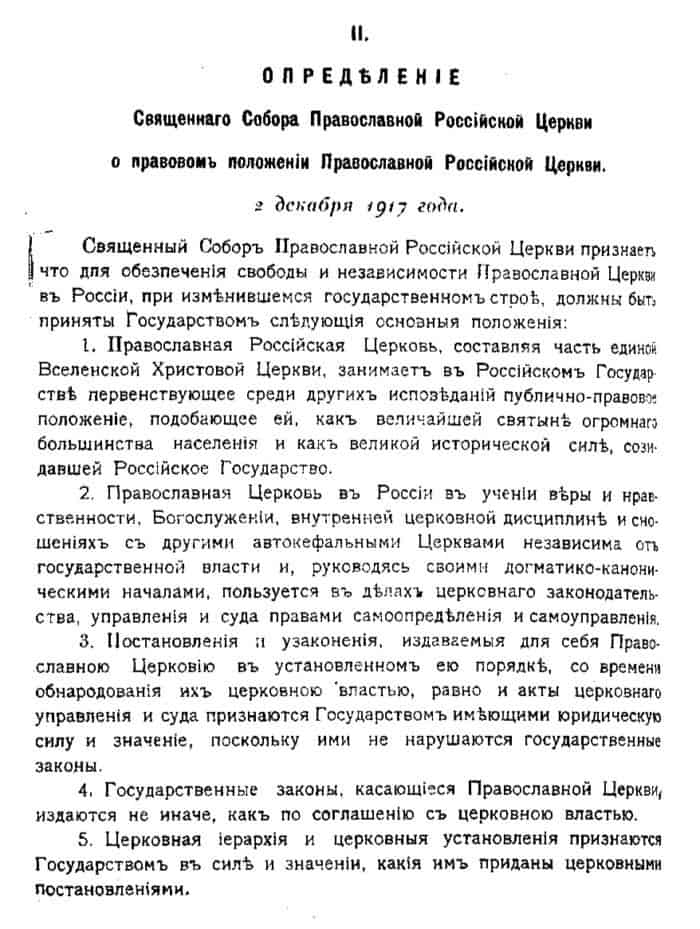

Сформулирована позиция Церкви в отношениях с государственной властью

Определение «О правовом положении Православной Российской Церкви» выражало официальную позицию Церкви по вопросу взаимоотношений с государством. В частности, в документе были зафиксированы сферы, куда, с точки зрения Церкви, государство не имеет права вмешиваться.

Текст определения вырабатывался в условиях политической неясности: никто не знал, какие именно силы придут к власти в стране в будущем. Соборяне исходили из идеальной, «симфонической» модели церковно-государственных отношений. Так что в документе присутствовали положения, которые сегодня кажутся удивительными. Например, о том, что глава государства должен быть православным или что власть обязана гарантировать Православию свободу и одновременно привилегии по отношению к иным религиям. Более того, в тексте определения было сказано, что церковные постановления, если они не противоречат государственному законодательству, по своему юридическому статусу должны восприниматься государством как закон. Ясно, что этот документ оказался неприменимым на практике.

Положено начало почитанию новомучеников

В начале 1918 года на Соборе была создана специальная комиссия, которая занималась сбором информации, связанной с начавшимися гонениями на Церковь в России. Стоит отметить, что уже во время соборных дискуссий и обсуждений было сформулировано церковное отношение к погибшим в те годы за веру православным христианам как к новомученикам — еще до их официальной канонизации. В честь пострадавших за веру в церковном календаре был выделен день (25 января по старому стилю), посвященный их памяти, написаны особые молитвы. В соборных обсуждениях проводились параллели между их подвигом и свидетельством о вере раннехристианских мучеников, а также деятелей отечественной истории: митрополита Филиппа, Патриарха Гермогена. Звучали тревожные слова о начале нового Смутного времени.

***

Что нужно помнить, когда мы читаем о Соборе 1917–1918 годов?

Хотя Собор был задуман задолго до революции, созван он был только после свержения самодержавия, при Временном правительстве, и испытал на себе влияние революционных лозунгов и настроений, которому поддалась тогда значительная часть общества. Это отразилось во многих принятых решениях, проявилось в тяге к демократизации, к корпоративному представительству, в отстаивании интересов разных церковных групп.

Однако свою работу Собор начал в августе 1917 года, а закончил уже в сентябре 1918-го. За это время политическая ситуация в стране радикально изменилась — к власти пришли большевики, разразилась Гражданская война, начались гонения на Церковь. И на Соборе произошло переосмысление революции. К ней стали относиться не просто как к политическому вопросу, смене формы правления, а как к явлению мистическому, духовному. Противопоставить ему можно было не силовую борьбу, а самоотверженное свидетельство истинной веры — вплоть до принятия мученической смерти. Эта позиция, сформулированная и освященная на Соборе, оказалась одним из самых важных, судьбоносных его плодов.