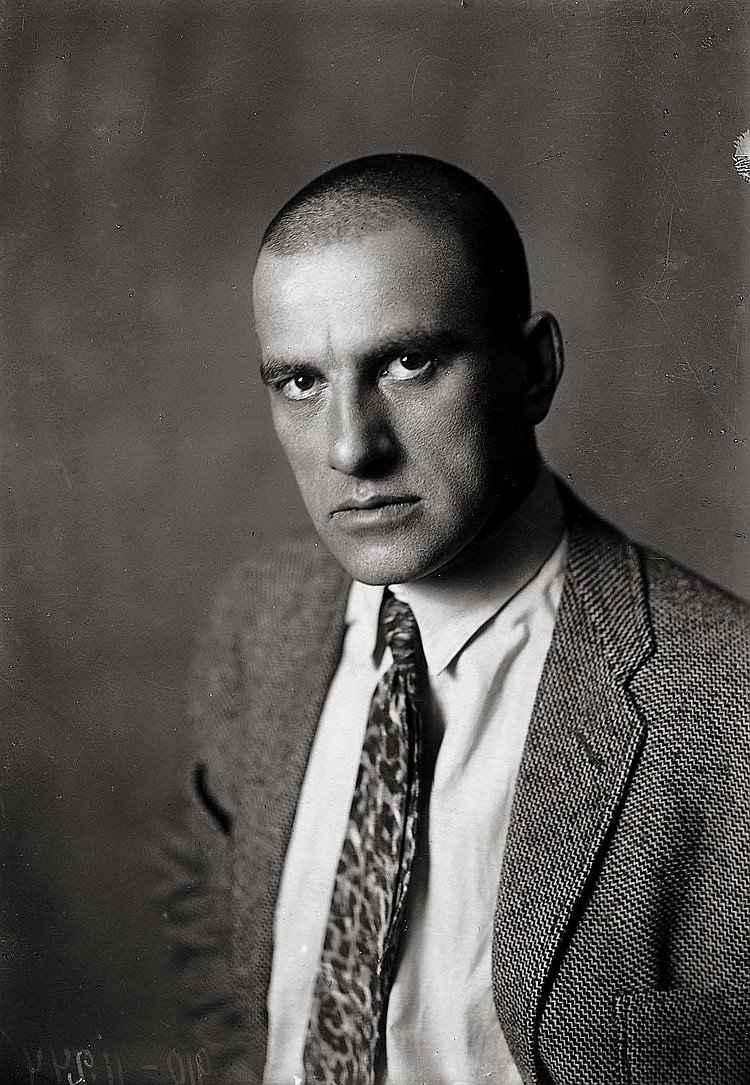

Новые времена предъявили к бесспорному некогда творческому наследию поэта — да и к нему самому — суровые счеты.

Как это – «в гущу бегущим грянь, парабеллум»? В спины стрелять?

Как это – отца «обольем керосином и в улицы пустим —для иллюминаций»?

Это вообще в своем уме человек пишет?

Или поэт ничего серьезного не имеет в виду, а просто громоздит горы пустых страшных слов, и тогда какой же он поэт? Или он отвечает за каждое написанное слово, но тогда, выходит, он просто людоед. Карабчиевский подробно об этом писал, и незачем повторяться.

Маяковский – хам, хулиган, горлопан. Декольтированная лошадь, по выражению Ходасевича. Поэт, который – по Ходасевичу же – сделал грубость основным содержанием своей поэзии.

Человек, в личном общении неприятный, склонный к эпатажу, способный наговорить чудовищных резкостей даже хорошему знакомому.

Маяковского есть за что ненавидеть, и ненависть эта еще не отполыхала, не покрылась пепельным равнодушием: революция еще не пережита, она не отболела для страны, раны не затянулись, личные счеты не закрыты.

Маяковский готовил и призывал эту революцию.

Маяковский служил этой революции. Честно служил власти.

Маяковский дружил с чекистами и воспевал ЧК.

Маяковский призывал к невообразимым жестокостям.

Маяковский изрыгает неимоверные кощунства, за которые по новому закону ему непременно влепили бы двушечку, а то и трешечку.

Ну и конец его страшен – черный, безысходный; последний акт отчаяния, которым до краев переполнена его поэзия.

Кажется, невозможно себе вообразить более чистое зло в поэзии; а ведь предназначение поэзии – нести в мир гармонию и добро.

Кажется, нет в Маяковском ничего хорошего, только зря юношество смущать изучением такого поэта.

Юношество, кстати, как и старшие читатели: кто-то совсем его не выносит, а кто-то с первого прочтения замирает в изумлении: как? как? как он это делает?

«Хочу уметь чувствовать мир еще и так», —написал однажды мой 11-классник, — и имел в виду, разумеется, не развешанные по фонарям окровавленные туши лабазников, а невероятную энергию, нечеловеческую мощь стиха: «Он заряжает самые фибры огромной душевной мощью, как обкладки конденсатора. От каждого места поэмы нахлынывает буря жизненных сил» (авторский текст сохраняю в неизменности).

Когда читаешь Маяковского в классе – ну, кроме нескольких стихотворений, требующих, чтобы их произносили вполголоса, — то в самом деле физически ощущаешь это: «я знаю силу слов, я знаю слов набат». Это когда ты, съеженный стеснительный подросток или учительница средних лет, а вовсе не огромный-красивый-двадцатидвухлетний, не агитатор, горлан и главарь, — именно ты пропускаешь через себя стиховой – стихийный — поток колоссальной силы. И понимаешь, что именно ты можешь очень многое, что в тебе есть возможности, которых ты не знаешь и не понимаешь – что если бы, может быть, имел веру в то, что ты говоришь, хотя бы с горчичное зерно, то мог бы двигать горами. Странная ассоциация, но не за уши притянутая: когда Маяковский искренне верил в то, что говорил – еще не насилуя стих и себя, не наступая на горло собственной песне – получались стихи, наполняющие воздух гулом, как огромный колокол, и сотрясающие землю, как шаги динозавра.

Это, кстати, тоже из школьного сочинения – сравнение Маяковского и читателя с динозавром и героями «Парка Юрского периода».

Иным детям Маяковский созвучен не этим и ценен отнюдь не опытом лидерства и перемещения гробов – шагать четверкою своих дубовых ножек —одной силой слова. Юность – самый горький, самый дисгармоничный возраст во всей человеческой жизни, все в нем намешано: и засасывающее экзистенциальное одиночество, и ощущение, что мир тебя выпихивает, и страх, и обида, и ненависть к миру — и к себе тоже, и жажда любви, и гормональные бури, и приступы нежности. То кажется – весь мир бы обнял, то – взорвал бы его, лучшего не заслуживает.

Подросток чаще всего безъязыкий – ему «нечем кричать и разговаривать», ему нечем выразить распирающие его чувства. Классическая поэзия XIX века, ясная и гармоничная (хотя и двойственная, с мрачным лермонтовским демонизмом и некрасовской желчностью) дает ему много пищи для ума и слов для выражения мысли – но только Маяковский дает слова для этой внутренней бури. Читаешь его и видишь, что отчаяние может быть стихами, что слова есть даже для тех ситуаций, когда ты бессильно бьешь кулаком в стену – но не ее ломаешь, а собственные кости. И когда тебя не любят, когда болит так, что дышать нечем, когда слов нет – они находятся у Маяковского, и он за тебя их говорит, и понемножку раздышиваешься – и можешь жить.

И не соблазняет он несмысленное юношество своим уходом, а проходит до конца по той дорожке, к которой многие примериваются – и после него там делать уже нечего. Туда не хочется идти, там лужа крови и контуры тела, там нет надежды и только смерть; там знак «сюда не ходить».

Маяковский, как подростки, бывает неловко и угловато нежен, и это – тоже опыт первобытной, первой взрослой нежности: лошадь, не надо, послушайте, лошадь, чего вы думаете, что вы их плоше? И две морковинки – драгоценный дар голодной любимой, и земля эта, «с которой вдвоем голодал», и тучки с их штучками – это цельная, настоящая, не сопливая нежность, и это тоже надо уметь человеку.

Маяковского надо прожить, им надо переболеть в юности, потому что опыт проживания и переживания отчаяния, которое застит весь мир, и неразделенной любви, — это важнейший человеческий опыт, который, наверное, лучше получить прививкой, концентрированной вакциной поэзии, чем настоящими шрамами и непоправимыми шагами.

Маяковский потому и стал поэтом масс, что нашел слова для тех, «кто рвал молчанье, кто выл оттого, что петли полдней туги», заговорил от лица безъязыкой улицы. И – да: оказалось, что слова, которые она в корчах выталкивает из пересохшего рта, грозны и безобразны.

Поэт не создает время – он его слышит и транслирует. Как нулевые годы минувшего столетия пели блоковским голосом, так десятые и двадцатые грохочут и скрежещут по-маяковски. Огромный Маяковский с его футуризмом и урбанизмом, ломаными строками и сконструированными словами абсолютно адекватен времени, когда смещаются тектонические пласты и выползают хтонические чудовища. Его стихи, рассчитанные на скандирование с трибуны митинга, – воплощенная эпоха войн и революций, погромов и зверств, и прорастающих сквозь них надежды на город-сад; и этих надежд крушение. Голос эпохи – не всегда соловьиный, а вакансия поэта, как и было сказано, — опасна, если не пуста.