Оборона, потеря и освобождение Смоленска важны не менее Сталинградской и Курской битв, но советские военачальники не любили о них вспоминать, слишком большой кровью далась победа на этом направлении.

Рассказать об этой битве действительно непросто. В сознании она поделена на череду сражений, в которых успехи чередовались с горькими неудачами. Там дольше всего ощущалась «гарь» от катастроф сорок первого, а затем и переменчивого сорок второго года. Которые так хотелось забыть...

Забыть... Естественное желание. Начать наконец-то радоваться, что погнали врага, заставили бежать, разгромили, дойдя до Берлина. Но правда состоит в том, что победа ковалась не только в Сталинграде и под Курском. Смоленск забыть невозможно. Потому так пронзительны человеческие свидетельства — дневники, воспоминания, стихи и даже песни, посвященные тому сражению.

Смоленск: щит, ключ, трамплин

Он издавна слыл «городом-щитом» и «ключом» от Москвы. Но главное, Смоленск был трамплином: для захватчиков — в центр страны, к её «сердцу»; для русских — на запад. Еще в Смутное время защитники города 20 месяцев героически оборонялись от войск польского короля Сигизмунда III. И хотя осада окончилась взятием города, из-за потерь, понесенных под Смоленском, войско Сигизмунда не смогло двинуться к Москве на помощь польскому гарнизону и отступило в пределы Речи Посполитой.

Не стала исключением и Великая Отечественная. Главный удар в 1941 году немецкое командование наносило на московском направлении. Именно на смоленской земле летом и осенью серьезно и фатально забуксовал знаменитый немецкий блицкриг — план молниеносной войны с захватом Москвы до наступления холодов.

Сюда пришелся самый мощный удар группы армий «Центр», и здесь враг впервые наткнулся на упорное и организованное сопротивление до этого только отступавшей Красной армии, опиравшейся на посильную помощь народа. Нацисты были вынуждены периодически переходить к обороне, и потеряли на Смоленщине два месяца. За это время советскому командованию удалось из глубины страны подтянуть резервы и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны столицы.

И все-таки события тогда развивались в трагическом для Красной армии ключе — с того самого момента, когда немецкое командование приняло решение начать новое наступление на московском направлении одними мобильными соединениями, не дожидаясь подхода пехотных дивизий. Для советского командования это стало полной неожиданностью. Наши войска просто не успели занять оборонительные позиции — ни 19-я армия генерал-лейтенанта Конева, которая выгружалась в Лиозно и Рудне, чтобы занять оборону в районе Витебска, ни 20-я армия генерал-лейтенанта Курочкина в районе Орши, ни 16-я армия генерал-лейтенанта Лукина в районе Смоленска.

Лето 1941. Взятие Смоленска немцами обернулось крушением плана «Барбаросса»

Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, а уже через неделю, 16 июля, 29-я моторизованная дивизия из состава 2-й танковой группы генерала Гудериана ворвалась на окраины города.

У Сталина внезапное появление гитлеровцев в Смоленске вызвало шок и гнев. В тот же день вышел грозный приказ Государственного комитета обороны, в котором от командования Западного фронта требовалось железной рукой пресечь эвакуационные настроения среди бойцов и командиров «и приказать частям, защищающим Смоленск, ни в коем случае не сдавать Смоленска врагу».

Вот что рассказывал о тех днях уже в 60-е годы в интервью Константину Симонову генерал Михаил Лукин: «Лето было жаркое. Но жарко было не только от солнца. Противник, чувствуя, что мы отходим, нажимает все время на нас. Вот здесь-то и сказался героизм нашего народа. Все офицеры штаба, политотдела, армии — корпуса мы уже расформировали за ненадобностью, влили все это в дивизии; все обозы были очищены, все было брошено в части, сражаться. Все командиры штабов, политотделов, дивизии, полков — все были на передовой линии. На каждую атаку отвечали контратакой. Отвечали, но, к сожалению, мало поддержанные артиллерией и минометами».

19 июля 10-я танковая дивизия Гудериана захватила Ельню, небольшой городок в 77 километрах к юго-востоку от Смоленска, но дальнейшее продвижение немцев было остановлено. Однако в результате ударов танковых групп Гудериана и Гота в оперативном окружении оказались сразу три советские армии — 19-я, 20-я и 16-я.

«Я отдал приказ — стрелять артиллерия имеет право только по приказанию командира полка по явно видимым целям и по танкам, в других случаях артиллерия не имела права открывать огня. Снаряды считанные. А танки все время наступают, авиация все время летает», — рассказывал генерал Лукин.

В Смоленске разгорелись ожесточенные городские бои, которые продолжались почти две недели. До 28 июля, когда немцы ввели в дело два свежих корпуса — 8-й и 20-й. В этих условиях защитникам города, не получавшим резервов, пришлось оставить город.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слёзы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих…

Это горькое стихотворение Константин Симонов написал летом 1941-го, обращаясь к другому военному корреспонденту и собрату по цеху Алексею Суркову.

Казалось бы, Смоленское сражение закончилось. Но на самом деле это была лишь его первая фаза — трем окруженным советским армиям удалось вырваться из котла и создать прочный фронт восточнее города. 30 июля 1941 года командование вермахта в виду серьезных потерь и угрозы флангам со стороны Красной армии приказало войскам группы армий «Центр» перейти к обороне.

В двухмесячном Смоленском сражении — с 10 июля по 10 сентября 1941 года — немецкие войска понесли огромные потери (250 тысяч человек) и не смогли осуществить поворот крупных танковых сил на север. И в этом огромная заслуга генерала Лукина, которому поручено было организовать оборону Смоленска. Именно благодаря ей немцы не смогли в июле-сентябре нанести удар в направлении Ржев — Калинин, а в то время 60 суток решали многое.

Впрочем, наряду с боями в городе и его предместьях, советским войскам, боровшимся на направлении главного удара, угрожала и другая опасность. В районе Ельни образовался выступ в сторону Москвы, который давал возможность гитлеровцам окружить и уничтожить в районе Смоленска основные силы Западного фронта, а затем перейти к наступлению на столицу.

26 дней здесь шли упорные и кровопролитные бои за Ельню, завершившиеся 6 сентября одной из первых бесспорных побед СССР — освобождением города советскими войсками. Это, в свою очередь, привело к стратегической остановке наступления на Москву, которое планировалось вести силами одних лишь пехотных дивизий — а они до сентября увязли в позиционных боях с частями Красной армии. Идея блицкрига была сведена на нет, фюрер начал полностью менять сценарий «восточной кампании».

Красной армии это далось большой кровью — в Смоленском сражении было убито и ранено более 700 тысяч бойцов и командиров. Но и группа армий «Центр» — особенно в ходе сентябрьского контрнаступления Западного, Резервного и Брянского фронтов — понесла серьезные потери.

1942 год. В районе Смоленска — треть сил вермахта в СССР

В ходе контрнаступления Красной армии под Москвой в декабре 1941-го — январе 1942 года группа армий «Центр» потерпела ощутимое поражение. Ее войска были отброшены на 100-250 километров. Были полностью освобождены Подмосковье, Тульская, Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

Казалось бы, вот-вот наша армия окажется в Смоленске. Но разгромить группу армий «Центр» тогда не удалось. Не удалось ликвидировать и Ржевско-Вяземский выступ, который и немецкое, и советское командование рассматривали как рубеж для повторного наступления на Москву.

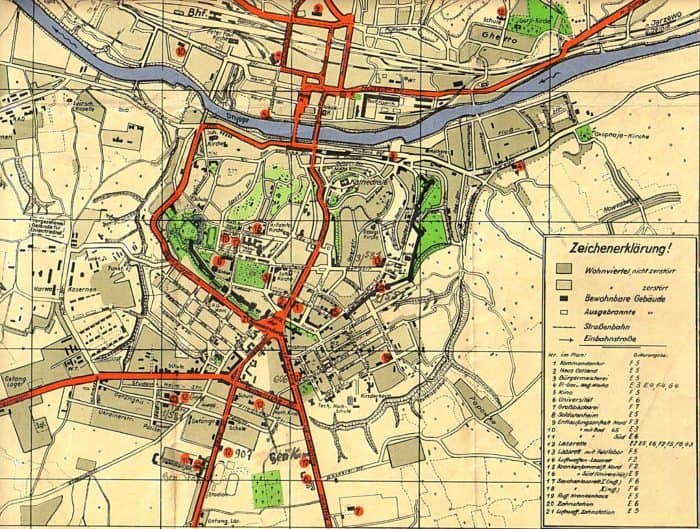

Он имел до 160 километров в глубину и до 200 километров по фронту, глубоко вдаваясь в позиции советских войск. Немецкая оборона была сосредоточена по периметру неполного четырехугольника, образованного железными дорогами Смоленск — Вязьма — Сычевка — Ржев — Оленино и дальше на Великие Луки. Именно по этим дорогам шли основные пути снабжения и связи находившихся внутри выступа сил группы армий «Центр». От Смоленска и Вязьмы железные дороги шли на Брянск, Орел и далее на юг.

Важность этого участка фронта для вермахта объяснялась также и тем, что здесь находились крупные тыловые учреждения и наиболее важные аэродромы. А в районе Смоленска размещался штаб группы армий.

Ржев, Вязьма, Сычевка, Зубцов, Белый, Гжатск стали крупными немецкими опорными пунктами на этом выступе. Именно за них и развернулись жесточайшие бои, в первую очередь за Ржев и Вязьму, которые, будучи соединены железной дорогой, обозначили крайние точки этого выступа. Своими очертаниями он напоминал букву «Г», или, как писал английский историк Второй мировой войны Лиддел Гарт, «имел форму сжатого кулака. Русские как бы подкрались к запястью в том месте, где находится Смоленск».

Командование вермахта придавало особое значение удержанию этого удобного в стратегическом отношении выступа и особенно дорог внутри него. Войскам группы армий «Центр» было приказано любой ценой удерживать треугольник Ржев — Брянск — Смоленск, рокадную железную дорогу Ржев — Вязьма — Брянск и важнейшую коммуникацию Гжатск — Смоленск.

Для снабжения немецких 9-й полевой и 4-й танковой армий особое значение имела железная дорога Смоленск — Вязьма — Ржев — Оленино. Генерал вермахта, военный историк Курт фон Типпельскирх писал о событиях января 1942 года, что «если бы эта железная дорога была перерезана между Смоленском и Вязьмой, то судьба обеих армий была бы решена».

Для удержания плацдарма внутри выступа была создана мощная, глубоко эшелонированная линия обороны. Ее создание началось еще в ходе отступления немецких войск от Москвы: 28 декабря 1941 года верховное главнокомандование вооруженных сил Германии издало приказ о переоборудовании всех населенных пунктов и хуторов в опорные пункты, а также максимального эшелонирования войск в глубину.

Участники наступления частей и соединений 30-й армии Калининского фронта в сентябре 1942 года вспоминали, что немецкая оборона на северо-восточной окраине Ржева представляла собой минные поля, несколько рядов проволочных заграждений, затем две траншеи полного профиля с бункерами и блиндажами на расстоянии 500 метров друг от друга. Все дома были соединены друг с другом закрытыми ходами сообщения, подвал каждого дома был превращен в дот, приспособленный к круговой обороне. На углах улиц были вкопаны танки.

При этом немцы часто устраивали в заграждениях сюрпризы. Например, возле деревни Космарихи в районе Ржева соединили проволочные заграждения с противотанковыми и противопехотными минами, и любое прикосновение к колючке вызывало взрывы.

Таким образом, в первой половине 1942 года перед Москвой был создан хорошо оборудованный плацдарм немецких войск, который командование вермахта, планируя использовать для наступления на центральном стратегическом направлении Восточного фронта, постоянно укрепляло и упорно удерживало весь 1942 год. Для чего сосредоточило на центральном участке советско-германского фронта, в том числе в районе выступа, до трети всех сил, находившихся на Восточном фронте.

1942 — март 1943. Ржев и Вязьма: победа, цену которой невозможно забыть

С января 1942-го по март 1943 года шло сражение за Ржев. За это время на юге немцы то наступали на Кавказ и Сталинград, то вынуждены были оставлять завоеванные территории. Капитулировала армия фельдмаршала Паулюса. А на Западном фронте месяц за месяцем продолжалась Ржевская мясорубка, и всё новые ряды наших бойцов шли в атаку по трупам своих убитых товарищей. Лесисто-болотистая местность благоприятствовала обороняющимся, став сущим проклятием для наступающих.

Вот как вспоминает об этом участник тех боев Петр Михин:

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много “долин смерти” и “рощ смерти”. Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая “долина смерти”. Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над “долиной”. Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед.

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп. Завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, топчись на лежащих под водой трупах. А они мягкие, скользкие, наступать на них противно и прискорбно.

Каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет! Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в предыдущих атаках. Каждую секунду ждать знакомого толчка в грудь или ногу. Мы бились за каждую немецкую траншею, расстояние между которыми было 100–200 метров, а то и на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз в день. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи: навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам».

Писатель Илья Эренбург писал: «Ржева я не забуду. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома, да крохотный бугорок».

Маршал Жуков, который в 1942 году руководил советскими войсками во всех четырех наступательных операциях в Ржевско-Вяземском сражении (сначала как командующий Западным фронтом, а затем в качестве заместителя Верховного главнокомандующего, представителя Ставки), не любил вспоминать эти бои.

В своих мемуарах "Воспоминания и размышления", рассказывая о 1942 годе, он пишет в основном о других направлениях, в первую очередь, сталинградском. Что же касается центрального, то тут Георгий Константинович сетует на нехватку одной-двух армий, которая, по его мнению, не позволила ему разгромить 9-ю полевую армию генерала Моделя, много месяцев защищавшую Ржевско-Вяземский выступ.

Однако к марту 1943-го, после того как войска Калининского фронта освободили Великие Луки, армия Моделя оказалась под угрозой окружения. И в течение месяца немецкие войска сами очистили злополучный выступ, сократив общую линию фронта с 530 до 200 километров.

3 марта 1943 года в Ржев вступили советские войска, 12 марта была освобождена Вязьма. Симонов записал тогда в своем фронтовом дневнике: «Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять. Воздух кругом напоен гарью, а снег почернел, как будто люди, оставшиеся в живых, в знак скорби посыпали всю землю пеплом».

Затем у него родилось стихотворение «Дом в Вязьме»:

Я помню в Вязьме старый дом.

В день мира прах его с трудом

Найдём средь выжженных печей

И обгорелых кирпичей,

Но мы складчину соберём

И вновь построим этот дом,

С такой же печкой и столом

И накрест клееным стеклом.

Чтоб было в доме всё точь-в-точь

Как в ту нам памятную ночь.

И если кто-нибудь из нас

Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,

Солжёт, или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,

Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберём

И в этот дом его сошлём…

Бои на подступах к Ржеву и Вязьме стоили Красной армии почти 606 тысяч убитых. После войны Александр Твардовский, своими глазами видевший сражение, посвятил павшим одно из лучших стихотворений о войне, ставшее реквиемом всем погибшим советским солдатам Великой Отечественной.

Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте,

На левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва

И не видел той вспышки, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире

До конца его дней —

Ни петлички,

Ни лычки

С гимнастерки моей…

Август 1943. Накануне «Суворова». Хозяйка, недовольная Сталиным

Трамплин для немецкого наступления на Москву был ликвидирован. Но требовалось еще освободить Смоленскую область, сам Смоленск, не дать врагу устроить оборонительный «вал» по Днепру. Надо было разгромить группировку противника, прикрывавшую кратчайшие пути в Прибалтику и Белоруссию.

Условия для этого сложились к лету 1943 года. Заклятый враг — 9-я полевая армия Моделя, на тот момент самая многочисленная в вермахте (335 тысяч солдат и офицеров, 600 танков) — был переброшен на юг для участия в Курской битве.

Однако и без этого войска Западного фронта под командованием генерала Соколовского и Калининского фронта, которым руководил генерал Ерёменко, ждал крепкий «орешек» — 40 немецких дивизий, занимавших хорошо оборудованные позиции.

Восточнее Смоленска и Рославля по берегам местных рек шли шесть оборонительных полос общей глубиной 100–130 километров. Каждый город и населенный пункт области был превращен в мощный узел сопротивления, подступы к которым плотно минировались. Сильно пересеченная местность существенно ограничивала применение танков.

Операцию по освобождению Смоленщины назвали «Суворов»: с одной стороны, как известно, Александр Васильевич не имел поражений; с другой, следуя логике, по которой операция по освобождению Орловщины, в которой ранее участвовали войска левого фланга Западного фронта, называлась «Кутузов».

Сталин, в войну не баловавший войска своим посещением, сделал исключение только для войск Западного и Калининского фронтов перед проведением Смоленской наступательной операции. Нарком обороны лично выехал в прифронтовую полосу, где 3-5 августа 1943 года в деревне Хорошево Тверской области, западнее Ржева, встретился с Соколовским и Еременко.

По воспоминаниям одного из руководителей НКВД, Ивана Серова, сопровождавшего Верховного в этой поездке, Сталина ждал не очень любезный прием. Хозяйка дома, в котором было решено остановиться, была решительно против размещения советского «генерала» (так ей сказали, не уточнив личность гостя) — мол, при немцах тут уже жил полковник, хватит с нее таких постояльцев. Кроме того, на грузовик с продуктами для товарища Сталина в лесу напали бандиты и, убив шофера, похитили деликатесы. Пришлось одалживать питание у армейцев.

Там, в Хорошеве, Сталин, узнав о победе в районе Белгорода и Орла, и отдал исторический приказ о первом салюте в Москве. Салют был произведен вечером того же дня из 124 зенитных орудий и горных пушек.

Смоленская наступательная операция вылилась в ряд локальных, но мощных ударов, которые с 7 августа по 2 октября 1943 года разорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону. Сухие цифры мало что говорят о тех событиях, полных личного героизма и человеческих трагедий. А ведь именно об одном из эпизодов этих боев позднее была написана песня «На безымянной высоте».

Главным итогом операции стал разгром нацистского «Восточного вала в верховьях Днепра». Немцы потеряли здесь семь своих дивизий. Впереди была битва за Днепр и освобождение Донецкого бассейна. Смоленск снова был наш. Трамплин уже развернулся на запад. И через два месяца после Смоленска советские войска освободили Киев...

1941. Вместо эпилога. Предвидение Константина Симонова

17 марта 1943 года в газете «Красная звезда» был опубликован очерк Константина Симонова «На старой смоленской дороге». В нем он вспоминал, как шел по этим местам с отступавшими частями и не верил, что эта земля может когда-нибудь стать немецкой.

Это был текст из личного дневника, датированный июлем сорок первого, лишь немного подправленный с учетом военной цензуры. В 1941-м запись выглядела так:

«Наконец мы заехали в такую глушь, где даже не было беженцев. По проселкам шли только мобилизованные. В деревнях оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали машину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили нас, крестили и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы военные и партийные, говорили нам: “Спаси вас Господи. Пусть вам Бог поможет”, — и долго смотрели нам вслед. Просьбы взять деньги за молоко отвергались без обиды, но бесповоротно.

Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами.

Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь на много саженей...»

Симонов оказался прав. Это земля вновь стала и остается нашей.