Очень давно, еще при Брежневе, купил я церковные книги. Купил случайно, сам не знаю зачем. Верующим человеком я не был. Однажды только, лет в 16 из любопытства, за компанию вместе с мальчишками с нашего двора, хотел войти в храм во время пасхальной заутрени. Но «на пути к Богу» тогда стояла милиция: «Будешь стариком, — сказал мне страж порядка, — тогда можешь туда ходить, а пока…» — «Как?! — тут же вскипело мое юношеское самолюбие. — Кто-то за меня решает, куда мне ходить?!»

Наутро обида на милицию прошла, а интерес остался. Что же там скрывается? Почему мне нельзя на это посмотреть?

После Пасхи опять пошел в храм. Попал на богослужение, но, ничего не поняв, вышел все тем же советским юношей, интересующимся церковью из протеста против вездесущего ока комсомола и партии.

Без подпитки интерес стал угасать и угас бы совсем, если бы не курс атеизма в университете. Читался он скверно, с той же милицейской установкой: все это ерунда, сказки, хитрости обманщиков… Тут уж я крепко усомнился в справедливости этих утверждений: слишком старательно ограждали нас от этой «ерунды». Поэтому, когда мне на работе под большим секретом предложили «церковные книги», вспомнил историю с Крестным ходом и купил. Бегло полистал, для вида поторговался, но отдал столько, сколько просили, — 5 рублей.

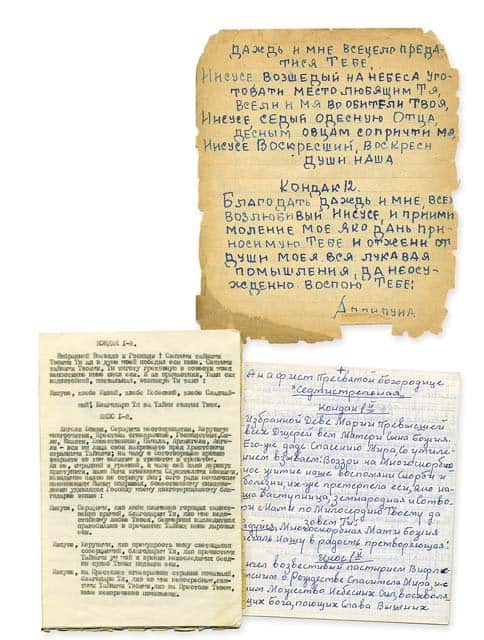

Дома книги рассмотрел внимательно. До той поры ничего церковного, даже свечки, в руках я не держал, а тут — книги, да еще написанные старинными буквами. Их было много, штук двенадцать: тоненькие брошюры и толстые книги, в родных и самодельных переплетах. Сразу привлекла внимание нестандартного размера книга — служба с Акафистом Божией Матери. На авантитуле, скрывавшемся под листом вощеной бумаги, покоилось цветное изображение иконы. Именно так: покоилось. Мне казалось, что икона не напечатана на листе, а хранится там как в каком-то ковчеге. Никогда доселе не видев церковнославянских букв, тем не менее, прочитал: «Образ Богоматери, зовомый Иверский, — и чуть ниже: — принесенный в Москву с Афона, лета…» Далее следовали буквы, которые в цифры переложить не удалось.

Не дозрев до чтения, я лишь рассматривал книгу. На одной из страниц заметил три капельки от восковой свечи — следы молитвенных трудов неведомых мне прежних владельцев.

Время от времени книгу эту я доставал, смотрел на икону и убирал в шкаф, где лежала она с остальными до лучших времен. И времена эти наступили...

Весной 1991 года я крестился. Не знаю, насколько типичным было мое обращение к вере, но элемент чуда в нем присутствовал. Долго я оставался под впечатлением от происшедших перемен, с ревностью неофита взялся за исполнение правила и вспомнил о своей давней покупке. Снова рассматривал книги, теперь уже с чувством причастности к жизни, которой жили мои дедушка и бабушка, их братья, погибшие в русско-японскую войну, — вся дореволюционная Россия.

В одной из книг я нашел утренние и вечерние молитвы. «Молитвослов» — спонтанно возникло название. Каким же радостным открытием было совпадение слов из нее и тех, что звучали в храме! Разбирая рисунок незнакомых букв, я вдруг «вспомнил» молитву к Богородице, к Спасителю. Будто знал когда-то и просто забыл.

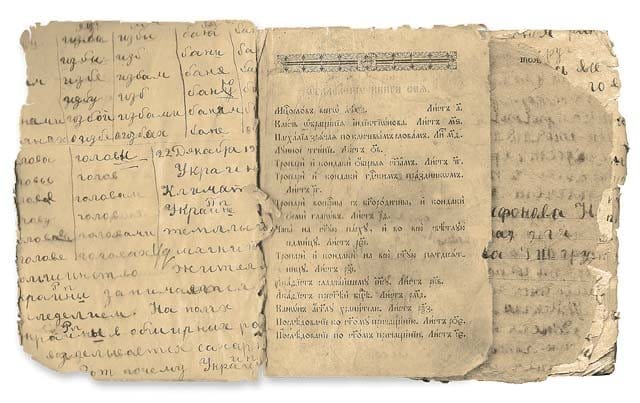

Обложки у молитвослова не было, ее заменяли сложенные вдвое листы из школьной тетради Нины Трофимовой. В далеком ноябре 1934 года Нина училась различать падежные окончания в словах «товарищ», «труд», «трактор». Склоняла по падежам «избы», «бани». Писала изложение на тему о первом тракторе. С учетом утрат в тексте изложение выглядело так: «…его к нам рано. Тот час вокруг трактора столпились все колхозники. И долго его рассматривали ... к трактору прикрепляется долголемешный плуг». Невыразимой тоской веяло от этих детских строк. Словно и мне вместе с Ниной Трофимовой нужно идти в колхоз, стоять на ветру возле трактора и под стальным взглядом «товарищей» со всеми кричать «ура!» А на другой странице было другое свидетельство — фрагменты диктанта под названием «Председатель собрания». «На председателе лежит обязанность, — выводила Нина нетвердым почерком, — руководить собранием… Никто, кроме председателя, не может прервать чью-либо речь. …разрешением говорить…» Так «руководители собраний» вместо «доброго и вечного» сеяли в детском сознании чувство рабской покорности.

Нет, герои Андрея Платонова — не вымысел, булгаковский Шариков — тоже. Чего стоят только одни правила поведения, отпечатанные миллионными тиражами на обложках ученических тетрадей. «Никогда не сиди в комнате в верхней одежде и в шапке», — учили создатели новой культуры. Через 22 года после захвата власти они уже не могли внятно объяснить детям, почему нужно снимать шапку при входе в помещение. А правда, почему? Ведь там нет икон, нет никакой святыни. Кого же уважать, когда все равны? Перед кем «шапку ломать»? Вот и не ломали. Зато успешно ломали сознание. В школе — диктантами, позже — директивами, приказами, решениями партии. Помните «Левый марш» Маяковского: «Кто там шагает правой?! Левой! Левой!»? По какому случаю он был написан? Ответ прост: русская армия во все времена начинала строевой шаг с правой ноги. Но не нормы строевого шага занимали большевиков, а даже малейшая память о духе православного воинства. И ведь добились своего, переучили!

Борьба за дух начиналась в школе, как и сейчас, на обложках школьных тетрадей. На обложке тетради Нины Трофимовой, отпечатанной в типографии им. Володарского, можно было прочитать и такое: «Когда входишь в школу, в дом, тщательно очищай обувь от уличной пыли и грязи». Или еще интересней: «Не плюй никогда на пол — это вредно и грязно». Другими словами, для советских детей подобные нормы были не очевидными. А вы говорите — Шариков!

Но, слава Богу, большевикам не удалось перевоспитать всех, пробраться в каждый дом. Мама или бабушка Нины сохранила для нее молитвослов, а Нина, научившись читать, перевернула обложку из старых тетрадей и познакомилась с маминым богатством. Иначе молитвослов не попал бы мне в руки.

Прошло тридцать пять лет со дня приобретения мною Нининого наследства. И однажды, находясь по делам в одном издательстве, я вспомнил о нем.

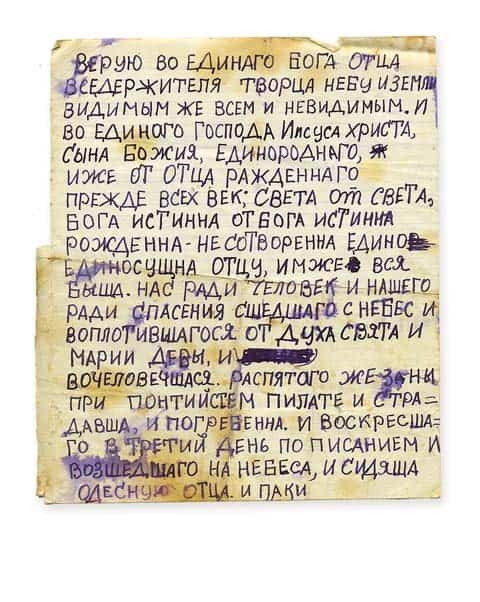

Профиль издательства — духовная литература. Усилиями сотрудников подготовлены и вышли в свет десятки, сотни наименований книг, брошюр, святоотеческой литературы. Но как особую реликвию хранят там рукописные акафисты, жития святых, сборники духовной поэзии, переписанные от руки людьми в эпоху гонений за веру. Конечно, по сравнению с морем книг, выпущенных издательством, эти листки больше похожи на высохшее русло маленькой речушки. Но ведь только эти самые речушки и сохранили для нас море.

Рассматривая рукописные и современные издания акафистов, я вспомнил экспозицию в музее Солженицына. Примерно в те же годы, когда безвестные старушки переписывали акафисты, одна женщина, рискуя свободой, перепечатала на машинке роман Солженицына. Музей создавался еще при жизни автора, и эта копия там была выставлена. Получив номер телефона отважной машинистки, Александр Исаевич позвонил ей и лично поблагодарил за мужество… Время идет, забывается советская эпоха, скорби и опасности тех лет. Скорее всего, современные школьники вряд ли понимают, в чем смысл подвига этой женщины.

Еще меньше надежды на то, что большинство наших соотечественников вообще когда-нибудь узнает о том, как в советское время сохранялась вера. Так неужели труд безвестных старушек останется в памяти только наследников архива или сотрудников издательства?!

Будучи исполнители слова, а не слышатели только (Иак 1:22), они не надеялись своим трудом достигнуть земных целей, потому и награда их ждет не земная.

А награды верным Богу Господь раздает Сам.

Молитвословы, жития святых, сборники духовной поэзии переписывались от руки, набирались на печатных машинках и тайно хранились в домах советских граждан.