Как полюбить окружающих нас дома, на работе и на улице людей не на словах, а на деле? Чем христианская любовь отличается от нехристианской? И какая любовь может нанести только вред? Об этом мы говорим с протоиереем Павлом Великановым.

Стань таким, как я хочу!

— Отец Павел, как Вы считаете, создает ли наше время какие-то специфические трудности в том, чтобы исполнять заповедь о любви к ближнему?

— За последние два века произошли глубинные изменения не столько в мировоззрении людей, сколько в практическом измерении их жизни. В подавляющем большинстве случаев наш современник живет совершенно по-другому, нежели человек этого же уровня образования и социального положения сто, двести лет тому назад. Разница заключается в том, что если раньше эгоцентризм, жизнь только ради себя любимого не поощрялась, не приветствовалась ни в какой религии, ни в какой культуре, то сегодня это считается априори единственно правильным, единственно нормальным образом жизни. Ты приходишь в этот мир, чтобы получать от жизни максимальное удовольствие и желательно с минимальными затратами.

И такое искаженное понимание любви — любовь к себе или любовь, которая сегодня понимается как чувственное, эмоциональное расположение или влечение к чему или кому бы то ни было, находится в совершенно другом пространстве, нежели та любовь, которая заповедана нам Христом как самая главная заповедь и про которую мы читаем в Евангелии.

— В чем принципиальная разница между той любовью, о которой говорится в Евангелии, и тем представлением о любви, которое распространено сейчас?

— Разница в конечной цели этой любви. Любовь — состояние, которое не бесцельно, то есть любовь чего-то хочет. С мирской точки зрения, идеальная любовь — когда другому человеку хорошо. Когда, например, в семье нет никаких конфликтов, ссор, эмоциональной напряженности, когда мнение каждого члена семьи по любому вопросу уважается, каким бы этот вопрос ни оказался. Это то самое абсолютное принятие человека таким, какой он есть, о котором современные психологи говорят как о первичном, начальном условии вступления в коммуникацию с другим.

С этим скорее можно согласиться, чем спорить. Но с христианской точки зрения есть одна оговорка. Добрые отношения между людьми не являются самоцелью. Бывают ситуации, в которых эти добрые отношения становятся препятствием на пути человека к Богу. Господь говорит: Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лк 14:26). Для светского человека это безумие, это полностью противоположно его представлению о любви. Но как иначе может поступить христианин, если видит, что другой человек погибает, что в нем развиваются дурные наклонности, появляются страсти, что он становится рабом греха? Принять его таким, какой он есть, со всей той скверной, с которой он себя отождествляет, — и при этом делать вид, что всё замечательно, ничего страшного не происходит?

Христианин борется за то высшее, святое и благородное, что есть в душе каждого человека. Главная его цель — помочь ближнему найти это в себе, раскрыть и направить всю свою жизнь на возделывание того лучшего, что в конечном итоге не может не привести его к Богу, к оправданию и спасению. А если христианин этого не делает, то тем самым он свидетельствует о своей нелюбви. Антитеза любви — вовсе не ненависть, а именно безразличие, когда человек, мило улыбаясь и говоря добрые и ласковые слова, аккуратно уходит в сторонку вместо того, чтобы, засучив рукава, ввязываться в бой за душу другого человека.

В молитве, читаемой во время совершения Евхаристии, есть такие слова, обращенные к Богу Отцу: «и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на Небо возвел еси». Бог хоть и увидел отказ первого человека, Адама, от осуществления Его замысла, но не отступил, пока этот замысел не был воплощен уже вторым Адамом — Христом. И я думаю, что неотступность — это одна из характеристик именно христианской любви. Даже в том случае, если любовь приносит определенный дискомфорт, определенное напряжение в отношениях между людьми.

— А почему любить других трудно? Если в Евангелии есть слова: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13:34–35), если Сам Господь этого требует — в чем же здесь проблема?

— Основное препятствие на пути к любви — конечно, сам человек. В своей любви он чаще всего ищет своего. Почему с точки зрения мирской в семье должны быть мир, спокойствие, уважение друг к другу? Потому, что это всегда возвращается к тебе же самому. То есть, провоцируя напряжение, что-то некомфортное, ты, в конце концов, делаешь плохо самому себе. Но как говорит апостол Павел, истинная любовь не ищет своего — даже «опосредованного», в виде возвращения отданного некогда тобой добра. Нужно искать другое, а именно — волю Божию, и стремиться реализовать тот Божественный замысел, который есть в отношении каждого человека.

Но даже в борьбе за человека всегда есть соблазн подменить волю Божию личным представлением о том, что для другого человека хорошо. Особенно это заметно в отношении родителей и детей. У каждого родителя есть представление, как правило, во многом обусловленное собственными нереализованными желаниями и фантазиями, а иногда и какими-то другими, практическими интересами. И когда родитель начинает впрессовывать ребенка в свой шаблон, конечно, это проявление не любви, а как раз-таки поиска своего. А когда человек ищет не своего, а Божиего, он крайне осторожно и трепетно относится к любым серьезным действиям, потому что не знает, ему ли захотелось этого, или в этом есть замысел Божий.

Любовь — это то, что требует возделывания и труда. Как писал преподобный Максим Исповедник, «любовь — это добродетель воли». И большая часть проблем в личностных отношениях сегодня происходит из того, что мы не умеем любить и не имеем навыка разрешения каких-то неизбежных конфликтных ситуаций именно вокруг «практики» любви друг ко другу.

Перед входом снимайте шляпу

— О чем нужно помнить, если ты стараешься воплотить заповедь о любви к ближнему в своей жизни?

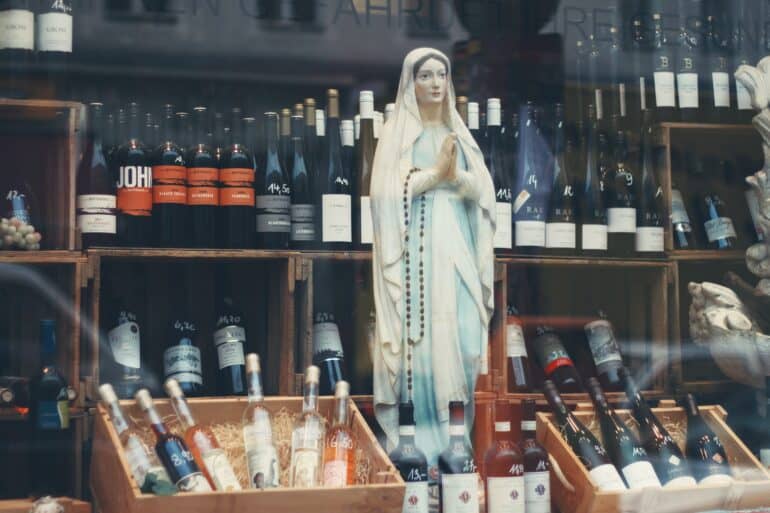

— О том, что очень важно уметь оформить свою любовь, превратить во что-то конкретное. Например, раньше никто не переступал порог дома, не пожелав мира этому дому и семейству, не входил, не сняв шапки, не перекрестившись, не положив поклон перед иконами и так далее. А сейчас всё это утрачено — и мы оказались в пространстве быта, где отсутствуют какие-либо высокие идеалы, воплощенные в практике, где вроде бы много всего понамешано, но определенного вкуса всё еще не появилось.

К чему это приводит? Та форма, в которой может пребывать любовь, исчезла, и любовь стала бесформенной. А обряд именно «обряжает», делает видимым то, без чего наше внутреннее состояние остается бесплотным — и потому — неустойчивым, преходящим. В любви должна быть овеществленность, материализованность, и с этим у нас большие проблемы.

Сужу в том числе и по себе. Подходит день рождения кого-то из детей, и сразу возникает вопрос: а как ты его будешь праздновать? На сегодняшний день есть много вариантов: можно пойти в кафе или в развлекательный центр, поехать на природу, пригласить гостей домой. Если цель состоит не только в том, чтобы потратить как можно больше денег и доставить как можно больше развлечений имениннику и гостям, то все, что выходит за эти коммерческие рамки, требует приложения огромных усилий. Мне всегда режет слух, когда на каждый день рождения начинают петь «Happy Birthday to you» или русскую версию «С днем рожденья тебя». Думаешь, насколько же мы обнищали в самых элементарных вещах, даже не знаем, что и спеть-то можно, когда за столом собралось 10-15 человек! Или когда светские люди приходят на церковную праздничную трапезу, они, в свою очередь, часто говорят: «Какая-то у вас тоска зеленая, а что, в вашем репертуаре ничего, кроме бесконечного «Многая лета», нет?»

А ведь не так давно были музыкальные, поэтические вечера, популярны были домашние театры, когда дети вместе с родителями устраивали различные постановки. Представляете, какой это огромный труд? Но сегодня, когда на одной чаше весов работа над сценарием, изготовление реквизита, репетиции, а на другой — кнопка телевизора, пожалуй, надо быть близким к святости человеком, чтобы выбрать первое. Какой труд, какая маета, и так ведь все устали до предела! Зато дети были бы в восторге…

А ведь это серьезные вещи. Надо, с одной стороны, возрождать утерянные формы, а с другой, наполнять их правильным, созидающим, содержанием. И то, что без этих форм все перестает работать, это факт.

— А какие формы Вы используете в своей семье?

— Для меня активная, деятельная любовь к своим детям заключается прежде всего в совместном времяпрепровождении. Это спортивные занятия, езда на велосипедах по вечерам, чтение и обсуждение прочитанных книг, работа в мастерской вместе с мальчишками.

Мы стараемся организовать какие-то совместные занятия и для прихожан. У нас есть кружки каллиграфии, мастер-классы по акварели, уроки практического естествознания, детская мультипликационная студия, в которой ребята своими руками рисуют и создают мультики, и так далее. Такие формы не просто заполняют время, но и помогают созидать любовь.

Мне очень импонирует, когда в семьях неукоснительным ритуалом является совместный воскресный обед. Когда я в свое время жил в одной семье в США, меня поразило, насколько глубокой была разобщенность (причем зафиксированная именно в быту) между членами этой семьи. Дети жили в одной комнате, но у каждого был свой телевизор, и каждый смотрел то, что ему нравится. Я практически никогда не видел, чтобы семья собиралась за столом. Казалось бы, такая элементарная форма общения и объединения семьи, но в нынешней культуре все переводится в область функциональности. Ты голоден — пошел и поел, ты не голоден — чего тебе сидеть со своей семьей за столом, если у тебя есть свои, более важные для тебя, дела?

Поэтому мне кажется, что у христианской любви сейчас появляются новые задачи, которых раньше не существовало, просто потому что они были очевидны.

— Какие это задачи?

— Одна из первостепенных задач христианской семьи — преодоление отчуждения, которое сейчас навязывается (особенно новыми технологиями) человеку так, что сопротивляться ему не хватит никаких сил. Если ребенок сидит за столом и в это же время общается в социальной сети по своему смартфону, понятно, что ребенка в этот момент с вами нет, хотя он даже может вставлять в беседу какие-то фразы. Такие вещи должны быть жестко табуированы: за столом сидим без телефона. А если посмотреть с точки зрения мирской, а чего, собственно говоря, табуировать, зачем? Он тебе мешает? Нет. Он с тобой спорит? Нет.

Знаете, с чем я столкнулся на своем приходе? Для меня это оказалось неожиданным, хотя с точки зрения психологии вполне понятным. Наши православные прихожане очень закрыты в своей реальной жизни, в своих бытовых нуждах, в своих проблемах. Что такое приход? Это самая живая, самая здоровая клетка церковного организма, это, по сути, Церковь в миниатюре. По идее, людям, объединяющимся вокруг Христа, не должно быть стыдно друг перед другом. В реальности оказывается, что, как только люди выходят за порог храма, они моментально замыкаются. При том что у человека могут быть серьезные проблемы, и в этом приходе ему могут оказать помощь. Но человек начинает стесняться: «А что обо мне подумают другие? Вот я хожу весь такой благочестивый и замечательный, а если придут ко мне домой и увидят мой гадюшник?» Просто человек находится в состоянии уныния, и у него уже несколько лет руки не поднимаются взять швабру. А ведь для других прихожан это и есть пространство возможной конкретной любви к этому человеку.

— Как преодолевать эту отчужденность между прихожанами?

— Конечно, это не должно быть преодолено какими-то жесткими административными мерами. Каждый наш православный храм должен быть, точнее, он не может не быть таким островком святости и теплоты. Если этого нет, возникает большой вопрос, что это за храм. В сознание прихожан должно органично прорасти понимание того, что их здесь действительно любят, о них заботятся. И пусть перед другими откроется не самая привлекательная твоя сторона — в этом нет ничего постыдного. В больнице здоровые не лежат. Но к этому еще надо прийти. На опыте наших прихожан я могу сказать, что, когда люди переступают через эти ложные комплексы, через этот страх, мера вовлеченности людей в церковную жизнь становится совершенно другой. Человек уже срастается с приходом, который действительно становится для него родным домом и помогает в том числе решать конкретные житейские вопросы.

У любви должен быть реальный, осязаемый плод: поступки, личное общение, жертва своим временем, ущемление своих собственных интересов и так далее. Если мы говорим, что любим какого-то человека, но при этом а) мы ничем не жертвуем, б) другой человек не видит ничего, кроме произнесенных нами слов, — то, конечно, это не любовь, это что-то ненастоящее, виртуальное, мнимое. Сегодня мы сами создаем вокруг себя много ненастоящего, производим подмены, которые могут сильно аукаться в реальной жизни.

Неживой журнал

— А что это за подмены?

— Например, когда человек публикует поздравление с Рождеством Христовым в социальной сети и вместе с тем не посылает личное поздравление людям, которых любит, происходит подмена любви. Любовь не может быть абстрактной и направленной сразу ко всем, она должна быть все-таки адресной, должна иметь конкретное лицо.

У меня был такой грустный опыт: один из моих семинаристов познакомился с девушкой через Живой Журнал. Оказалось, что у них очень близкие интересы, родственные взгляды, много есть о чем поговорить. Вскоре они встретились и поженились. И буквально месяц спустя поняли, что совершенно чужие друг другу люди. У них не оказалось не рационального или эмоционального, а именно духовного, глубинного родства, без которого любой брак будет обречен на трагедию. И они развелись.

— В чем трагедия этого брака? Если бы они познакомились не через социальную сеть, а вживую, был бы другой финал?

— Христианство очень ценит со-бытие как часть бытия. Мы с вами сейчас общаемся, и понятно, что наши слова являются лишь некой оболочкой чего-то глубинного, что мы хотим передать друг другу. Когда люди общаются напрямую, они общаются энергетически. Человек может нести полную ахинею, но другой при этом почувствует и поймет, что этот человек ему близок. В виртуальном общении остаются только слова, очень трудно понять, что же стоит за этими словами, где тут игра, маска, образ, который человек на себя надевает, а где сам человек. И тут могут ожидать неприятные сюрпризы. Такое общение в разы снижает качество коммуникации. Невозможно встретиться, пообщаться десять минут, а на одиннадцатой минуте побежать в ЗАГС расписываться. В социальной сети можно общаться полгода, год, а качество общения будет тождественно этим десяти минутам, когда по сути люди узнали друг о друге совсем немного. При этом они узнали много всякой второстепенной информации, не базовой, не такой, чтобы почувствовать, чем человек живет: «вот это я так увидел», «а вот мое размышление об этом», «а вот я музыку послушал»… А в реальной жизни не оказалось никаких точек соприкосновения.

Христианская любовь — всегда относится к чему-то настоящему, подлинному, не виртуализированному, не наигранному, не лживому. И я думаю, что чем больше опосредованного в общении между людьми, тем больше рисков принять искусственно созданную форму выражения того, чего на самом деле нет.

О чем плакал старец

— Кто для Вас является образцом человеколюбия в истории Церкви, среди святых?

— Из наиболее близких к нашему времени это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Жизнь отца Иоанна была связана с ежедневным служением Божественной литургии. И он стал ярким примером человека, который не только становится резонатором в Церкви, принимающим Божественную благодать и передающим ее дальше с еще большей амплитудой, но и сам делается другим, сам становится источником любви.

А из более древних... Мне кажется, что, какую книгу мы ни возьмем — «Лавсаик», «Древний патерик», — мы везде увидим огромное количество примеров настоящей христианской любви, причем не в рассуждениях, а в конкретных поступках. Для христиан раннего Средневековья понятие любви было другим: это была не область теоретизирования. В «Отечнике» святителя Игнатия (Брянчанинова) описан очень примечательный случай с аввой Агафоном.

Однажды он шел в город продавать свое рукоделие и на дороге увидел лежащего прокаженного, который попросил Агафона снести его на рынок.

Отец Агафон беспрекословно взваливает его на плечи, тащит на рынок, кладет рядом с собой. После первой проданной вещи прокаженный просит Агафона купить ему хлеба — и он покупает ему хлеб. А когда авва распродал все свое рукоделие и собрался уходить, прокаженный попросил отнести его на прежнее место. Агафон снова взвалил прокаженного себе на плечи, потащил и положил на место. Тогда прокаженный сказал: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли» — и в этот момент исчез. Это был Ангел Господень, который испытывал, обрел ли Агафон настоящий духовный опыт в конкретных делах.

Не менее яркий пример — в «Новом афонском патерике», где рассказывается о подвижниках уже нашего времени. Монах Паисий из кельи Всех святых кутлумушского скита рассказывал, как он, еще будучи послушником, решил вернуться в мир, чтобы жениться и стать священником. Его старцы не стали его ни отговаривать, ни ругать, ни забирать вещи. В тот день, когда он уже собрался уезжать насовсем, они дали ему денег и сказали: «Сынок, ты столько времени прожил с нами, трудился на нас. Эти деньги принадлежат тебе». Это был поступок огромной любви старцев к своему духовному чаду — при полном уважении к его свободе! Хотя ничто не мешало им назвать его предателем, Иудой, бросающим стариков в тяжелое время. Но они уже умели думать не о «своем», а о потребностях другого. И этот поступок так растрогал сердце молодого послушника, что он остался и никуда так и не уехал.

— А в жизни Вы встречали таких людей?

— Для меня живым воплощением деятельной христианской любви стал архимандрит Кирилл (Павлов), который на протяжении многих лет был духовником Троице-Сергиевой Лавры. С одной стороны, отец Кирилл целиком принимал тебя таким, какой ты есть, но с другой стороны, решительно не принимал того дурного и греховного, что в тебе имело место быть. Он осуждал совершенный тобой поступок, но его мера любви к тебе не менялась. И при этом отец Кирилл обличал грех, не унижая человека. Грех вызывал у него не гнев (как часто происходит, когда родители видят, что их дети делают что-то недолжное), а глубокую скорбь. Он не превозносился своей праведностью — мол, я бы так никогда не поступил. Он плакал и скорбел, потому что видел, что человеку плохо, и этот грех — не столько вина человека, сколько его настоящая беда.

Еще отец Кирилл бесконечно уважал свободу другого человека и никогда не навязывал свое мнение. Самый категоричный его запрет звучал примерно так: «Лучше, наверное, постараться этого не делать, никогда так не поступать». И такое уважение и предоставление тебе самому права решать, с одной стороны, повышало твою ответственность, а с другой, показывало, что тебя не воспринимают как игрушку, как собственность.

Неизбежным следствием эгоистического понимания любви является превращение объекта любви в частную собственность. Будет ли это вторая половина, будут ли это дети, или подчиненные, или духовные чада. У отца Кирилла этого не было. Он ощущал, что он просто приставлен к какому-то процессу и выполняет здесь конкретную функцию — но это не его процесс, не он здесь «хозяин», а Христос.

Такое сочетание любви, уважения к свободе другого человека, глубинной кротости и смирения — является настоящим примером действенной любви. При том что собственного духовника у отца Кирилла не было. Но он настолько был влюблен в Евангелие, настолько пропитан евангельским духом, что Господь явным образом вел его Сам.

— Обличать грех и при этом уважать человека — для этого тоже нужно быть близким к святости?

— Нужно не бояться белое называть белым, а черное черным. Христианская любовь вовсе не всеядна, а очень конкретна. В этом и заключается жесткость христианской любви — мы категорически не соглашаемся с тем дурным, что для человека, возможно, является дорогим, любимым, интимным. И при этом на самом человеке, чье сердце срослось с грехом, не ставим клеймо человека безнадежного. Пробираясь к тому образу Божиему, который есть у каждого человека, мы продолжаем в него верить, надеяться и трудиться над тем, чтобы этот человек пришел к познанию истины, чтобы до него дошла вся ненормальность, вся абсурдность той ситуации, которую он сейчас защищает. Мы сохраняем к нему уважение как к личности, но категорически отказываемся принимать его позицию. Грех должен быть обличен, и это не область для так называемой политкорректности.

В Священном Писании есть такие слова: уклонись от зла и сотвори благо (Пс 33:15). Мы часто говорим о том, что надо творить добро, ко всем относиться с любовью, и при этом забываем, что абсолютное условие сотворения добра — это уклонение от зла.

Читайте также: