6 февраля Церковь празднует день памяти блаженной Ксении Петербургской, но в этот день христиане вспоминают о святой, чья жизнь стала примером для любимой многими русской юродивой. Речь идет о преподобной Ксении Миласской, жившей в середине V века.

Значение имени Ксения

Это имя известно сразу в нескольких странах. Ксениями, Аксиньями, Аксютами, Оксанами во все времена называли девочек в России, Белоруссии, Украине, Румынии, Сербии и даже в Финляндии. Там это имя распространено в форме - Сенья.

В России имя Ксения входит в топ-100 самых популярных имен. До 1992 года имя Ксения находилось в четвертом десятке: где-то между Аллой и Зиной. Сейчас же в рейтинге это имя занимает одиннадцатое место. Всплеск популярности имени Ксения среди новорожденных, особенно в столицах пришелся на конец девяностых годов XX века. Сразу двух святых с именем Ксения чтит Русская Православная Церковь 6 февраля: Ксению Миласскую, или Римлянку и Ксению Петербургскую. И если знать житие одной, то становятся понятны поступки другой.

Подробнее о житии святой блаженной Ксении Петербургской "Фома" писал здесь.

Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Что общего у Ксении с Ксенофонтом?

Пытливый ум найдет в русском языке немало однокоренных имени Ксения слов. От ксенобиотиков и ксеногамии до ксенофобии и Ксенофонта. Так же как и в имени Ксения, мы сталкиваемся с греческим словом «ξένος» - «чужой», «гость». Поэтому ксенобиотики - это чужеродное для организма соединение, ксеногамия - перекрестное опыление разных растений, ксенофобия - страх перед чужестранцами, а Ксенофонт - имя древнегреческого историка. Скорее всего, это прозвище, а не имя, намекающее на происхождение писателя. Ведь за участие в военном походе против союзных Афинам Фив, Ксенофонт был изгнан из родного города. Много путешествовал и умер на чужбине, в далеком Коринфе.

Как относиться к гостям и мигрантам?

К чужеземцам, чужестранцам у греков было особое отношение. Один из эпитетов Зевса, подчеркивающий его покровительственное отношение к чужеземцам, было Ксений («Ξένιος» - «охраняющий чужеземцев»). А на Кипре, в Амафунте, даже существовал культ Зевса Ксения. Не говоря о том, что законы гостеприимства в Греции соблюдались особенным образом и были священным долгом по отношению к гостям-чужеземцам.

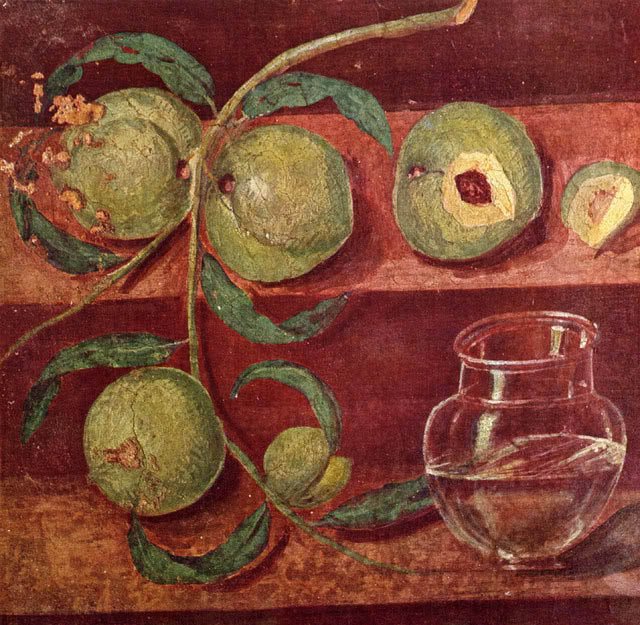

Ксении - фрески-натюрморты

Греки считали, что преступления в отношении чужеземцев страшнее, чем по отношению к собственным согражданам. «Ведь чужеземец, не имеющий друзей и родичей, - пишет Платон в своих «Диалогах»,- внушает более жалости и богам, и людям. Тот, кто способен отмстить, тем охотнее вступается за них... всякий, у кого есть хоть немного предусмотрительности, должен очень остерегаться, как бы не совершить никакого проступка против чужеземцев, и уж так держаться всю свою жизнь. Из проступков против чужеземцев и земляков величайшими являются всегда те, что совершены против молящих пощады. Ибо тот бог, которого молящий призвал в свидетели данных ему обязательств, становится его главным стражем, и, таким образом, пострадавший никогда не останется неотмщенным».

Ксениями древние греки также называли дары, которые хозяин отправлял гостям, остановившемся пожить на некоторое время в его доме. Как правило, в первый день гости приглашались на общий пир. Устройство домов позволяло размещать гостей отдельно, и чтобы они не чувствовали себя на чужбине тяжело и неуютно, то в дальнейшем гостям в дар присылались продукты (ксении). Ксениями также принято именовать фрески в жанре натюрморта. На них изображались подобные дары гостям. Правда было это уже в Риме, I веке н.э. Изображения такие были обнаружены при раскопках на стенах жилых домов в Помпеях и, как предполагают специалисты, являлись чем-то сродни «рекламному плакату».

Подарки гостям в стихах

«Ксениями» («Подарки гостям») назвал римский поэт Валерий Марциал, живший в I веке до н.э., свой сборник застольных афоризмов и эпиграмм. Его короткие остроумно-шутливые стихотворения были написаны для гостей. Хвалили или ругали принесенные ими подарки:

«Этот топорик тебе я купил за четыреста тысяч

На распродаже вещей у одного должника».

Или

«Этот пенал для тебя со своим снаряженьем железным

Дар не пустячный, коль ты сыну его передашь».

Марциал считался образцом жанра. Поэты преклонялись перед его даром и в Средние века, и в эпоху Ренессанса, и в век Просвещения.

Марциаловский стихотворный размер (элегический дистих), сам жанр с его едкой иронией, да и название - «Ксении», Гёте и Шиллер избрали для своих двустиший. В переписке друг с другом в эпиграммах они высмеивали литературных оппонентов и обличали жизнь Германии. В 1797 году Шиллер впервые опубликовал «Ксении» в «Musenalmanach für 1797». Гёте сделал это позже, в 1820 году вышли е «Zahme Xenien» («Кроткие ксении»). «Ксении» писал Гейне. А Пушкин, хоть и не называл свои эпиграммы ксениями, но учился у Марциала остротам и часто цитировал его друзьям.

Житие Ксении Миласской

Святая Евсевия родилась в Риме в V веке (примерно в 457 году), в семье знатного и очень богатого христианина. Она была единственной дочерью и наследницей сенатора, получила прекрасное образование и воспитывалась в благочестии. Отец нашел Евсевии жениха, равного по знатности, богатству и уму. Но святая Евсевия решила посвятить себя Христу. Сначала она тайно, через своих рабынь, раздавала нищим милостыню из своего наследства и укреплялась в собственном решении. А когда приблизился день свадьбы, то вместе с рабынями, переоделась в мужскую одежду и покинула родительский дом.

Евсевия объявила двум бежавшим с нею девушкам, что теперь они будут не рабынями, а ее сестрами. Вместе они сел на корабль, который шел в Александрию. По дороге они высадились на малоазийском побережье, недалеко от греческого города Галикарнас. Здесь они переезжали с места на место, чтобы не быть обнаруженными родителями Евсевии. Также Евсевия объявила своим подругам, чтобы они молчали о ее происхождении и впредь называли Ксенией, что по-гречески обозначало - чужестранка, странница, потому что нет у нее в новой стране постоянного пристанища, «но, странствуя в этой жизни, я ищу будущего».

Девушки искали заступничества духовного лица, который благословил бы и помог принять иноческий сан. Через некоторое время по их молитвам они познакомились с пресвитером Павлом из города Миласы, который после богомолья возвращался на родину через селение, где жили странницы. Павел был игуменом Андреевского монастыря и предложил Ксении и ее спутницам отправиться вместе с ним. Добравшись до Миласы, святая Ксения на взятые из дому деньги построила церковь в честь святого первомученика Стефана и организовала общину, позднее ставшую монастырем. Игумен Павел постриг святую Ксению и ее спутниц в монахини. А позже, возглавив епископскую кафедру города Миласы, вопреки воле святой Ксении, он посвятил ее в диаконисы. Епископ считал, что святая Ксения своими добродетелями как никто другой достойна этого звания. Так помимо духовных подвигов, святая Ксения заботилась о бедных, больных и беременных женщинах, готовила их к принятию крещения.

Святая молилась и постилась дни и ночи. Отказывала себе в самом необходимом. Всегда носила одну рубашку и платье, поэтому они были очень ветхими. Часто питалась только хлебом, посыпанным пеплом и политым слезами, уподобляясь псаломопевцу: «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» (Пс.101:10). Воздержание, смирение, кротость - вот добродетели, которые прославили святую Ксению среди людей. Она день и ночь проливала слезы. Но это не были слезы отчаяния или горя утраты. Это были слезы сердечного умиления перед Христом.

Когда Ксения скончалась, многие находившиеся с нею рядом стали свидетелями чуда. Над монастырем парил венец с крестом посередине. Это явление продолжалось до тех пор, пока святая не была погребена. Тогда же происходили чудеса исцеления.

Только после кончины святой Ксении открылось ее происхождение и родина. О святой Ксении рассказала одна из монахинь, бывшая ее рабыня, которая вместе со своей госпожой была подвижницей.

Тропарь преподобной Ксении, Миласской, глас 8

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, / приимши бо Крест, последовала еси Христу, / и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней, / темже и со Ангелы срадуется, преподобная Ксения, дух твой.

Кондак преподобной Ксении, Миласской, глас 2

За любовь Господню, преподобная, / покоя желание возненавидела еси, / пощением дух твой просветивши: / крепко бо звери победила еси; / но молитвами твоими / противных шатание разори.