Для старшего поколения была очевидна связь Церкви с жизнью каждого из пострадавших за веру. Их канонизации ждали. Она воспринималась как восстановление естественной связи Церкви, а вместе с тем и всех нас, с новомучениками. Алексей Беглов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН комментирует статью Алексея Соколова "ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ"По моим наблюдениям, сегодня верующие, независимо от фактического возраста, относятся к новомученикам совершенно иначе, чем «церковное поколение», которое застало эпоху репрессий. Тридцать лет назад у людей еще была живая связь с новомучениками, ясное понимание их подвига, суть которого заключалась в том, что они продолжали жить по-христиански, несмотря на преследования государства. Благодаря этому в России сохранилось Православие.

Для старшего поколения была очевидна связь Церкви с жизнью каждого из пострадавших за веру. Их канонизации ждали. Она воспринималась как восстановление естественной связи Церкви, а вместе с тем и всех нас, с новомучениками.

В начале 90-х, когда Церковь приобрела свободу, появилась возможность беспрепятственно проводить активную работу по канонизации. Однако обнаружилось, что вопрос этот для многих утратил актуальность.

Дело в том, что из жизни стали уходить те, кто сохранял живую связь с новомучениками, а у нового поколения должное отношение не сформировалось.

Этому есть несколько причин. Во-первых, очень слабо велась проповедь, было недостаточно составлено богослужебных текстов, литературных произведений. Если мы вспомним масштабную канонизацию русских святых в XVI веке при святителе Макарии Московском, то увидим, что она сопровождалась интенсивной интеллектуальной работой. Писались церковные службы, литературные произведения, проповеди. У людей было сформировано представление — что это за люди, в чем их подвиг, почему их нужно почитать.

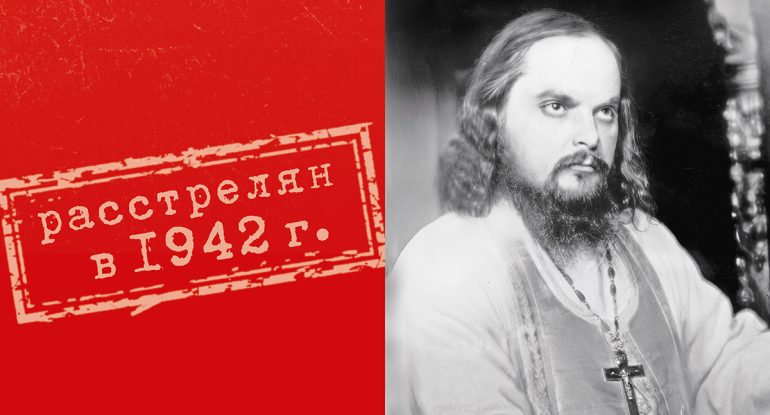

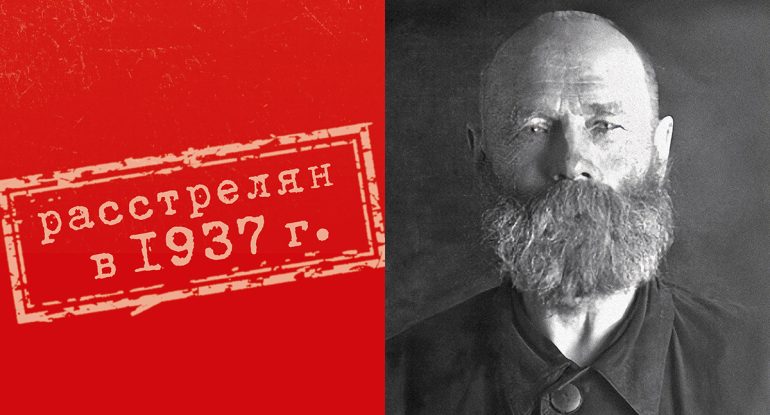

Сейчас не так много материалов, разъясняющих смысл подвига новомучеников. Что мы о них знаем? Как правило, это имя и обстоятельства смерти. Канонизация производится по материалам следствия. А этого, на мой взгляд, не всегда достаточно.

Хотя есть и исключения. К примеру, работа игумена Дамаскина (Орловского) «Житие священноисповедника Романа (Медведя)», которая содержит и подробную биографию, и богослужебные тексты.

Отсюда следует простой вывод: массовость канонизации затруднила рассказ и проповедь о подвиге.

Есть и более глубинные причины. Это, в первую очередь, проблема исторического сознания. Их представляют либо как безвинных безгласных страдальцев, либо как героев, которые сопротивлялись тоталитарному режиму. В обоих случая упускается религиозная, духовная составляющая их подвига: люди жили по заповедям и поэтому подверглись репрессиям.

Чтобы как-то изменить ситуацию с почитанием, нужно более серьезно отнестись к самому процессу канонизации, заняться написанием богослужебных текстов. И что самое главное — необходимо выработать основу исторического сознания, церковного отношения к истории XX века.

Есть надежда, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Уже сейчас есть замечательные примеры почитания новомучеников и, прежде всего, там, где прихожане или братия восстановленных монастырей через голову поколений установили некие личные связи с пострадавшими за веру, почувствовали их как живых людей. Это очень интересное явление. Как правило, именно там рождаются очень хорошие богослужебные тексты, книги о новомучениках. Однако кроме этого, должна быть систематическая, централизованная работа.

На заставке фрагмент фото nne.ru