«Проявим твердость в вере», «отойдем от епископов-соглашателей», «умрем мучениками, но не уступим безбожным действиям власти»… Подобные призывы отнюдь не новое явление в жизни Церкви. Уже в первые века христианства были клирики и миряне, которые требовали очистить Церковь от грешников, превозносили жажду мученичества и конфликтовали с теми из епископов, кто не вписывался в их представления о святости. Последствия таких демаршей были самые трагические: «ревнители чистоты» уводили своих последователей в расколы. То есть — вообще за пределы Церкви.

Первые три века христианской истории были временем кровавых гонений на Церковь. Поначалу их инициаторами были в основном местные власти: они могли быть недовольны, например, тем, что христианское население их провинции не покупает жертвенных животных для языческих ритуалов, тем самым замедляя, как сказали бы сегодня, экономический рост. Христиан выявляли и жестоко наказывали, но длились такие преследования обычно не слишком долго и сменялись периодами затишья.

Все изменилось в середине III века, когда римский император Декий возродил культ языческих богов и установил обязательную для всех процедуру демонстрации лояльности новому культу (а, стало быть, и власти). Всех, кто отказывался принести жертву Аполлону или, к примеру, Артемиде, хватали и, как правило, казнили, причем показательно жестоко.

Приносить жертвы языческим идолам категорически недопустимо — в этом все христиане были единодушны. Но был другой вопрос, который их разделял: можно ли скрываться от преследования? Например, оставлять епископскую кафедру и бежать в другой город, как это сделал в самый разгар гонений Декия карфагенский епископ Киприан? Или надо смело бросать вызов языческой власти, уповая на Бога?

Среди христиан, которые во время гонений не скрывались, были люди по-настоящему преданные Христу и Его заповедям. Но встречались и те, кого увлекал сам дух борьбы за «чистоту» веры. Они осуждали «маловерных», по их мнению, епископов, плели против них интриги и создавали вокруг себя общины людей, которыми двигал тот же самый дух — дух ревности и борьбы.

Надо сказать, что сами «ревнители» не всегда оказывались на высоте положения. В окружном послании Смирнской Церкви (датируется серединой II века) упоминается о некоем Квинте, который «возбудил сам себя и некоторых других идти самовольно [на мучение]», но, увидев диких зверей, которым его отдали на расправу, «убоялся». В конце концов проконсул сумел убедить его произнести языческую клятву и принести жертву, то есть отступиться от Христа.

Тезис первый:

В критический момент может обнаружиться, что за бескомпромиссными убеждениями человека, ревнующего о чистоте веры, стоит вовсе не доверие Богу и не желание пострадать вместе со Христом. А стоит — обычная человеческая гордость, которая всегда призывает человека действовать на свой страх и риск, ни к кому не прислушиваясь.

Случайно или нет, но родина Квинта, Фригия (область в западной части Малой Азии, ныне район Турции) стала местом зарождения секты монтанистов, фанатично преданных идеалам «чистой» христианской жизни, строжайшей аскезы и мученичества. Монтанистом стал к концу жизни раннехристианский писатель Тертуллиан, известный изречениями «Верую, ибо абсурдно» и «Всякая душа по природе христианка». В последние годы жизни он призывал христиан не скрываться от гонений, не вступать в брак, не рожать детей. И ушел в мир иной, так и не успев вернуться в Церковь…

В этом-то и была главная беда ревнителей веры и борцов с компромиссами. Они так увлекались собственной «принципиальностью», что разрывали общение с Церковью и уводили своих последователей в раскол. То есть выступали прямо против Христа, молившегося в ночь накануне распятия: Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин 17:21).

Тезис второй:

Заключая с учениками новый завет, Господь призывал их к единству в любви: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин 13:34). Уход в раскол — прямое нарушение этой заповеди любви.

Святитель Киприан Карфагенский (который в свой срок с необычайным мужеством примет мученическую кончину) назвал раскол таким тяжким грехом, который не смывает даже мученическая кровь: ведь «основатели и руководители раскола, нарушая единство Церкви, противодействуют Христу, и не только второй раз Его распинают, но раздирают Тело Христово».

Как же это, спрашивается, борьба смелых людей за чистоту веры может привести их в раскол? Ответим примером из жития самого святителя Киприана.

В одну из волн преследования христиан Святитель увидел волю Божию в том, чтобы удалиться из Карфагена, укрыться, но тем самым не дать обезглавить церковь, сохранить управление своей паствой. Когда гонения пошли на убыль, враги Киприана решили использовать отъезд против него. Дело в том, что некоторые отпавшие во время репрессий стали просить вернуть их в Церковь. Но не архиерея, а тех исповедников, которые пострадали, и при этом по разным причинам остались живы.

Киприан настаивал, что этот вопрос должен быть решён не под нажимом "авторитетных" людей, а решением епископа, после того, как тот убедится в искренности раскаяния. В ответ противники святителя начали дискредитировать его и стали призывать церковный народ к неповиновению. Однако большинство людей не пошли за ними. Действия провокаторов раскола в итоге были осуждены решением Поместного собора, а раскольники окончательно отлучены от Церкви.

В те же годы, когда в Карфагене спорили по поводу правомерности действий святителя (будущего свяшенномученика) Киприана, в Риме появился пресвитер по имени Новациан, который, напротив, категорически возражал против принятия обратно в Церковь тех, кто не выдержал давления гонителей и дал слабину. Этот Новациан стал основоположником движения, участников которого стали называть новацианами, катарами (или кафарами -- от греческого καθαροί — «чистые»).

Главной мишенью для Новациана был римский папа Корнилий, считавший, что Церковь должна прощать и принимать в общение всех, кто отпал, если те искренне покаются. К Новациану примкнули и некоторые другие религиозные движения, захваченные идеями духовного совершенствования и требовавшие от своих членов безупречно чистой и нравственной жизни. Те же монтанисты, например. А также почитатели карфагенского пресвитера Новата. Одного из тех самых непримиримых критиков святителя Киприана (у которого он - как священник - должен был находиться в послушании).

Всех этих религиозных деятелей объединяли две черты. Во-первых, представление о Церкви как «обществе святых» и безупречно чистых христиан. И во-вторых, свойственное всем раскольникам нежелание подчиняться епископам, если те не разделяют их убеждение. Довольно быстро новациане откололись от Римской Церкви, в недрах которой зародились, а их лидер объявил епископом... сам себя!

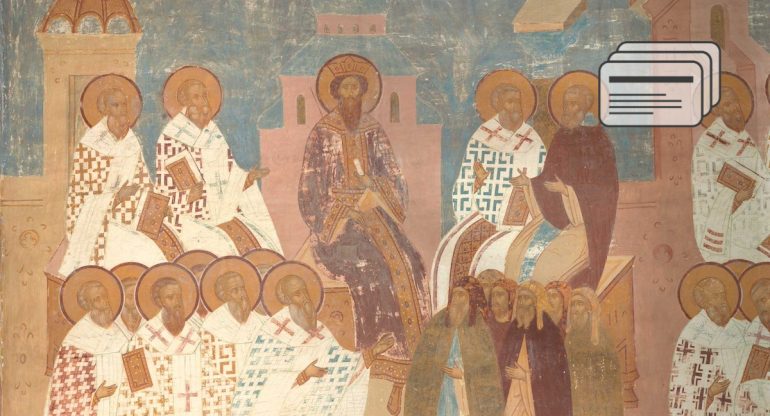

Почти полтора века церковные Соборы обсуждали, как быть с отколовшимися от Церкви поборниками «чистоты», и в конце концов признали их утратившими связь с Православием. Принимать раскаявшихся новациан обратно в Церковь было решено не иначе как через повторное совершение таинства Миропомазания. А Лаодикийский собор 364 года прямо назвал последователей Новациана еретиками, то есть людьми, исказившими учение христианской Церкви.

С одной стороны, они явно переоценили способность человека, принявшего Крещение, сопротивляться греху, потребовали от него немедленной святости, не захотели признать, что, прежде чем стать святым, всякий христианин должен потрудиться над собой. А с другой стороны, новациане недооценили милосердие и любовь Божию, Его готовность прощать кающегося грешника, о которой свидетельствует все Священное Писание, от Ветхого Завета до Нового (например: Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как вóлну убелю (Ис 1:18); Приходящего ко Мне не изгоню вон (Ин 6:37); Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мк 2:17), и многие другие места).

Меньше чем через сто лет после новациан возникло — и вновь в Северной Африке — еще одно раскольническое движение во главе с нумидийским епископом Донатом (Нумидия занимала северную часть современных Туниса и Алжира). Донатисты тоже считали, что подлинная Церковь состоит исключительно из праведных и святых людей. Допускать к таинствам грешников, в том числе некогда отступивших от Христа, — значит осквернять чистоту Церкви, учил Донат. И уж совсем беда, если сами таинства совершает некогда запятнавший себя священнослужитель: такие таинства раскольники считали просто недействительными. Особенно возмущали их епископы, соглашавшиеся во времена гонений 303–305 годов (едва ли не самых жестоких в истории Церкви) выдавать языческим властям книги Священного Писания.

Всякого, кто хотел присоединиться к их общине, донатисты перекрещивали заново. Это была секта «избранных», «святых», которые с презрением относились ко всем прочим — «падшим». Точно так относились некогда к мытарям и вообще всем грешникам фарисеи, и именно этим заслужили гневное обличение от Христа:

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру (Мф 23:23).

Ко всякой власти (даже христианской) донатисты относились резко враждебно, и поэтому главным признаком «истинного христианства» считали готовность к мученичеству. И когда Константин Великий, положивший в 313 году конец гонениям христиан, три года спустя издал суровый указ против сторонников Доната, те восприняли это как происки антихриста.

Обвиняя всех вокруг в отступничестве от истинной веры, донатисты напрочь забывали слова апостола Павла — христианина уж конечно не худшего, чем они сами:

Если имею… всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если… отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор 13:2–3).

Вот парадокс — неукоснительно строго придерживаясь евангельского нравственного учения, последователи Доната впали в осуждение! Которое вообще часто оказывается оборотной стороной чрезмерной ревности о вере.

Тезис третий:

Все расколоучители, призывавшие к строгой жизни и добровольному мученичеству, начинали с разногласий с епископами, у которых были в подчинении, а заканчивали выходом из этого подчинения и учреждением собственных «церквей».

Всякий раз это оборачивалось их личной катастрофой, но и в чисто религиозном отношении заводило в тупик. Ведь, сколько бы донатисты ни объявляли себя единственной подлинной Церковью, реальность эти декларации опровергала. Расцвет движения донатистов пришелся, как это часто бывает с сектами и раскольниками, на пору жизни самого Доната: в то время их риторика касалась преимущественно вопросов веры, и религиозный ригоризм находил себе немалое количество приверженцев. Было время, когда Доната поддерживала почти вся христианская Африка, он пользовался огромным авторитетом и уважением как «очиститель Церкви».

Но впоследствии ситуация изменилась. При императоре Константине преследования христиан прекратились, Церковь получила невиданную дотоле свободу, и вопрос о возможности приема обратно тех, кто когда-то спасовал перед гонителями, стал постепенно терять свою остроту. Тут-то и выяснилось, что главным стержнем донатистского раскола была не столько ревность о чистоте веры, сколько нежелание подчиняться законной власти.

Донат ввязался в политическую по сути борьбу за право именоваться единственным епископом Карфагена, при этом вел себя в высшей степени гордо и заносчиво: когда представители императора Константа предложили ему сотрудничество с властью, он высокомерно ответил: «Какое дело императору до Церкви?» Кончилось дело арестом и ссылкой в Галлию, где Донат и умер, так и не примирившись с Церковью…

У последователей Доната оставалось все меньше причин ссориться с церковной властью, но гордость не давала им примириться с мыслью о том, чтобы «раствориться» в единой Церкви. Поэтому донатисты избрали себе новую область для борьбы, на сей раз — социально-политическую. В самом конце IV века они поддержали одно из восстаний против императора, и это стало катастрофической ошибкой, во многом определившей печальную судьбу всего движения: донатистов стали преследовать уже не как раскольников, а как политических врагов. Уже через несколько десятилетий после этого о них не встречается никаких упоминаний.

***

Чему учит нас эта история? Прежде всего — смиренному и критическому отношению к самим себе. Стоит только допустить мысль о том, что ты способен явить миру какой-то «эталон веры», незамутненной компромиссами «с безбожной властью»; стоит лишь на минуту заподозрить, что церковная власть — епископы, получившие свои полномочия от самих апостолов по цепочке рукоположений! — ошибается, а ты один прав, — стоит лишь согласиться с этими мыслями, как рождаются все предпосылки для нового раскола. Для того страшного безблагодатного состояния, в которое окунаются люди, рискнувшие позвать за собой паству, у которой есть единственный Хозяин и Пастырь — Христос.