первый зам. главного редактора

Никогда, наверное, эгоисты не были так симпатичны и обаятельны, как сегодня. В самом деле, настоящему эгоисту нынче есть что показать. Он весел и легок в суждениях, все у него получается, ничто его не смущает — орел, да и только. Если бы Лермонтов был жив, герой нашего времени был бы у него именно таким. Но вот незадача — этот блестящий эгоист совершенно не способен ни к долгосрочным отношениям, ни к упорной профессиональной работе, ни к какой-либо форме ответственности. Страшно то, что все свои проблемы эгоист решает еще до того, как они проявились в его жизни. Жена начала раздражать — эгоист легко и безболезненно с ней расстается. Работа стала утомлять — эгоист быстро ее меняет. Зарплата, на его взгляд, слишком мала — эгоист безо всякого стеснения объяснит начальству, что его услуги подорожали и надо раскошеливаться.

На алтарь нежной и трогательной влюбленности в самого себя эгоист легко отправляет и детей, и родителей, и всех, кто имел несчастье ему довериться. Никакие сомнения и тревоги не омрачают высокое эгоистическое чело. Зачем? Ведь они могут доставить боль, а разве для этого он родился? Все в самом себе радует эгоиста несказанно. У его ног лежит целый мир. Весь этот мир создан лишь для того, чтобы эгоисту было хорошо. Бог, люди, добро и зло, — лишь разменная валюта, на которую эгоист покупает главное — собственное счастье. Спорить с эгоистами трудно, почти невозможно. Что может предложить мне христианство, кроме мрачного самоуничижения, беспросветного презрения к самому себе и медленному погружению на темное дно покаяния? — риторически вопрошает продвинутый эгоист. И зачем мне это надо? — тут же отвечает он сам себе. Зачем мне погружаться на дно покаяния, если я хочу реализовать себя полностью, во всех своих проявлениях, каковы бы они ни были? А уж если мои проявления вам не нравятся, это, извините, ваши проблемы!

И вот тут эгоист серьезно ошибается.

Дело в том, что предложение христианства не только не сводится к самоуничтожению, но прямо ему противоречит. Утверждая вертикальное измерение ценности человеческой жизни и четко различая добро и зло, христианство предлагает полюбить себя, но — лишь в хорошем, а никак не в плохом. Главная проблема эгоиста в том, что, будучи целиком сконцентрированным на себе, он не различает в себе добра и зла. Ему совершенно все равно, за счет чего или кого он достигнет успеха. Успех, возросший на скандале, на любой мерзости, он все равно считает успехом и остается очень доволен. Его мало волнует даже то, что он постепенно теряет самого себя, распадается как личность. Выбрав в качестве точки отсчета собственное удовольствие, эгоист перестает видеть, что на самом деле он тяжело и страшно болен.

Но, вопреки ложному мнению, христианство вовсе не призывает нас похоронить себя в вечном раскаянии. Напротив, христианство требует от нас полюбить самих себя, но только не во всем, а в лучшем. Христианская любовь к себе строится на том же надежном и крепком фундаменте, что и наша любовь к самым дорогим и близким людям. Зная недостатки любимых, мы выделяем, культивируем и мысленно целуем их достоинства, их внутреннюю красоту.

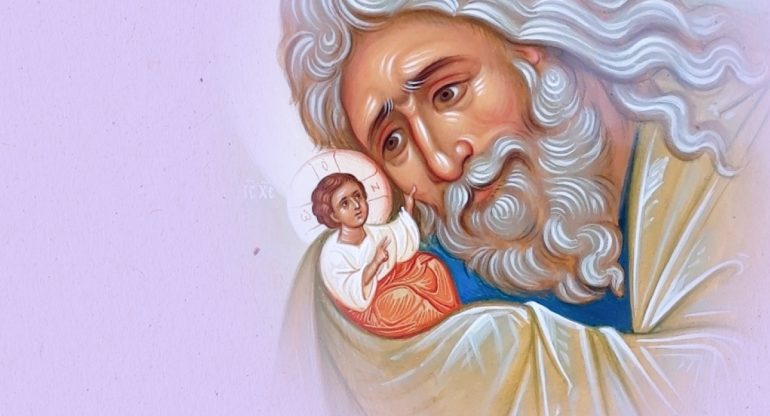

Представим себе обычную и знакомую каждому ситуацию. Мы долго прожили с любимым человеком, мы видим, как медленно и неуклонно он теряет красоту молодости, стареет, слабеет физически. А между тем для нас этот человек по-прежнему дорог. Глядя на состарившихся родителей, мы видим их молодыми, такими, какими мы запомнили их в детстве и полюбили. Они не становятся для нас стариками, напротив, расцветают в лучах нашей любви, обнаруживая всё больше достоинств. С изменением их облика мы все отчетливее видим в них юношеские черты вечного совершенства. Еще бы — ведь это самые важные для нас люди! Не только родители, но и мужья, жены, дети — все они требуют от нас этого взгляда любви, различающего и выделяющего лучшее. Именно за это лучшее в них мы и держимся, прощая ошибки и срывы, пусть даже они и доставляют нам множество проблем.

Но если мы можем так любить других, то почему бы не обернуть этот взгляд любви к самим себе? Именно это и предлагает сделать христианство — увидеть и полюбить себя в хорошем, отказавшись от дурного и поборов его. Вот так, цепляясь за лучшее в себе, мы только и сможем идти ко Христу.

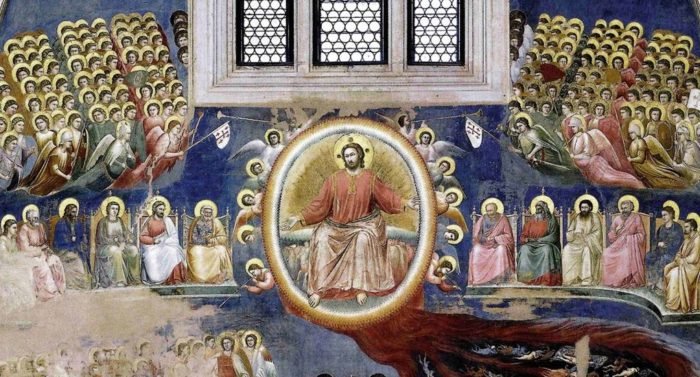

Христианство призывает нас посмотреть на самое главное — на Христа и на образ Бога в других людях и в себе самом. Нужно постараться полюбить в себе именно то, что стремится к Нему, что способно помочь нам соответствовать этому поразительному, по-настоящему подлинному образу.

Именно для того, чтобы стать настоящим, ты говоришь себе сам: я не люблю в себе вот такие и такие черты. В Церкви это называется покаянием, то есть работой по избавлению себя от уродства, которое ты в себе открываешь и которое мешает тебе обрести подлинное лицо. Смысл христианской любви к себе — в желании обрести лицо, с которым человек сможет войти в вечность. Речь идет о том совершенном облике, включающим все — и тело, и душу, и дух. Облике, который, как верят христиане, способен воскреснуть для блаженной вечности с Богом. А потому христианство — религия любви — предлагает человеку единое отношение не только к Богу и ближним, но и к себе самому. Эта любовь, устремленная в будущее, любовь к тому, какими мы можем и должны стать в глазах Бога, любовь, которая предполагает не блаженную «тупую» расслабленность, а напряженное и радостное творчество в течение всей жизни.