Все, кто пишут сегодня о докторе Фридрихе Гаазе, непременно рассказывают легендарную историю о том, как он поспорил с самим митрополитом Филаретом (Дроздовым). Мол, владыке наскучили постоянные ходатайства Гааза о невинно осужденных, и он заметил, что «таких нет». Вспыльчивый Гааз аж с места вскочил: «Да вы о Христе позабыли, владыка!» Все так и замерли: говорить такое митрополиту еще никто не дерзал. А тот помолчал и сказал: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл — Христос меня позабыл!» Благословил всех и вышел.

Что же это за человек, способный пристыдить даже архиерея, признанного Церковью святым?

Первая жизнь «несвятого святого»

Фридрих Иосиф (Федор Петрович, как его звали в Москве) Гааз прожил словно две разные жизни. Первая — жизнь добропорядочного немца, успешного частного врача, рачительного хозяина — началась 24 августа 1780 года близ Кёльна. Его отец был аптекарем, дед — доктором медицины. Двое его братьев стали священниками, двое пошли «по судебной части». А Фридрих, окончив католическую школу и Йенский университет, изучал медицину в Вене, увлекся там глазными болезнями и даже вылечил русского вельможу Репнина. А благодарный пациент уговорил его поехать вместе с ним в Россию, в Москву. Шел 1802 год.

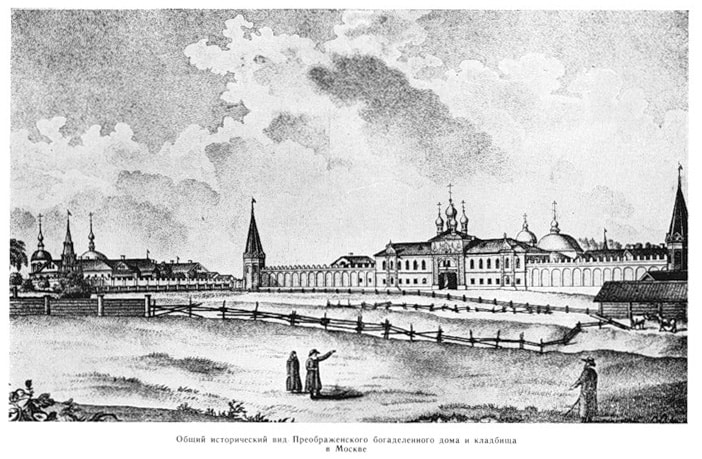

Любознательный, энергичный, способный молодой врач быстро освоился на новом месте и приобрел большую практику. Его стали приглашать на консультации во все московские больницы. И увидев в Преображенской богадельне множество совершенно беспомощных больных, добрый католик Гааз попросил у губернатора разрешения лечить их бесплатно.

Дело пошло так успешно, что молодого доктора стали настойчиво звать на госслужбу и 4 июня 1807 года назначили главврачом Павловской больницы. А за то что, вступив в должность, он не оставил своих подопечных из богадельни, наградили орденом Святого Владимира 4-й степени. И Гааз его очень ценил — как воспоминание о том, как хорошо все у него начиналось в России. В 1811 году его «за усердие и труды» даже произвели в надворные советники и стали величать «Ваше высокоблагородие».

В 1814 году он с русскими войсками дошел до Парижа, а после, выйдя в отставку, поехал в Германию навестить родных. Семью он застал у постели умирающего отца. Старик благословил сына и на его руках умер. Но остаться на родине Гааз уже не мог: его неудержимо тянуло туда, где он уже начал чувствовать себя приносящим реальную пользу— в Россию.

Знакомство с российской бюрократией

Вернувшись, он снова занялся частной практикой и стал одним из самых модных врачей Москвы и состоятельным человеком.

Но вскоре ему снова пришлось поступить на службу— на должность штадт-физика аптеки московской медицинской конторы, которая снабжала медикаментами армию и 30 больниц. Его предшественника уволили за «вопиющие злоупотребления», и генерал-губернатор Голицын упросил Гааза навести там порядок.

И тут же пошли жалобы и доносы. В них Гааза рисовали человеком неспокойным, неуживчивым, надоедающим начальству разными вздорными проектами. А канцелярская трясина засасывала любое его начинание. Через год он сдался и оставил должность.

Но его недругам этого было мало. С разрешения генерал-губернатора он начал ремонт аптеки. На него тут же написали кляузу, и началась бесконечная переписка «о незаконном израсходовании бывшим штадт-физиком Гаазом 1502 рублей», хотя он письменно обязался уплатить эту сумму из собственных средств, если начальство смету не утвердит. Эта склока 19 лет (!) отравляла доктору Гаазу жизнь.

Начало новой жизни

Ему было 47 лет. Он все больше походил на городского чудака: одевался по моде своей юности — фрак, белое жабо, панталоны до колен, черные шелковые чулки, башмаки с пряжками. Впрочем, на его чудачества смотрели снисходительно: у него был собственный дом в Москве и подмосковное имение, где он завел суконную фабрику. Гааз вел жизнь серьезного, обеспеченного и уважаемого человека. Он много читал, любил дружескую беседу и состоял в оживленной переписке с знаменитым немецким философом Шеллингом. Он больше не питал романтических иллюзий относительно российской госслужбы и снова занимался частной практикой.

И тут к нему опять обратился князь Голицын, который набирал первый московский попечительский тюремный комитет. Гааз понял: это судьба. И отдался ей, став главным врачом московских тюрем.

Он был убежден: между преступлением, несчастьем и болезнью есть тесная связь, и иногда совершенно невозможно отделить одно от другого. А значит, нужно относиться к виновному без напрасной жестокости, несчастному деятельно сострадать, а больного выхаживать. В действительности же за арестантами зачастую не признавали почти никаких человеческих прав и потребностей, больному отказывали в помощи, а несчастному — в участии.

И доктор Гааз, как Дон Кихот, вступил с этой действительностью в открытую борьбу. И вел ее всю жизнь.

Шли годы. Исчезли собственные лошади и карета, пошла с молотка оставленная без хозяйского глаза суконная фабрика, а за ней и недвижимость, обветшал старомодный костюм…

Страсти о… пруте

Каждую неделю партия арестантов отправлялась из Москвы в Сибирь. Пересыльная тюрьма была на Воробьевых горах, напротив Новодевичьего монастыря. Через нее в год проходило по 6 тысяч арестантов, а то и больше.

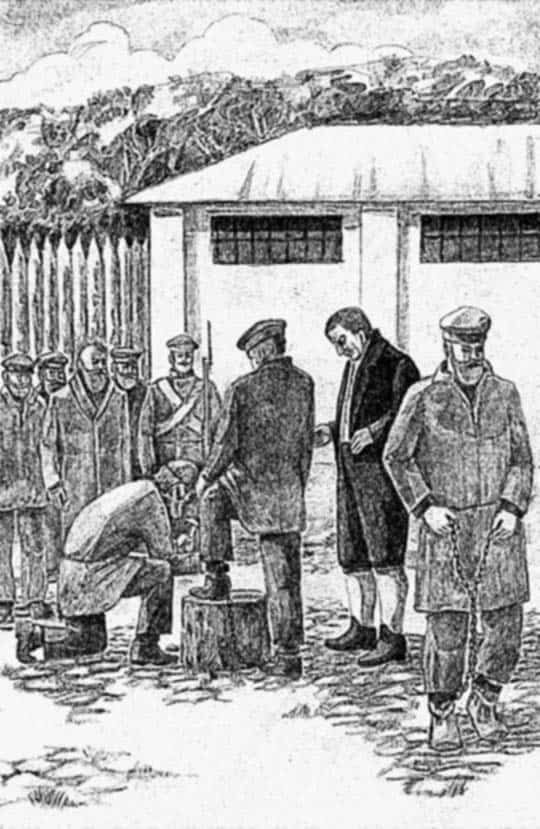

Еще в царствование Александра I для их этапирования были введены толстые железные прутья, на которые надевалось 8–10 «запястьев» (наручников), в каждое «запястье» вдевалась рука арестанта, а ключ от замка в особой сумке под сургучной печатью хранился на груди конвойного. Распечатывать ее в дороге не дозволялось.

Прут соединял всех— от стариков до детей, разных по росту, походке, здоровью, закоренелых злодеев и невинно осужденных. Нанизанные на него люди сбивались с ноги, не поспевали друг за другом, натирая затекшие руки железными наручниками, которые невыносимо накалялись на солнце и леденели зимой. «Без крайней нужды» их не спускали с прута даже на пересылках. А «нужда»эта наступала лишь, если товарищи по пруту приволокли с собою умирающего, на которого уже не действовали ни брань, ни побои.

Так и брели по бесконечному сибирскому тракту тысячи людей, сливавшихся в общем бессильном озлоблении и отчаянии... И только каторжные шли по одиночке, закованные в ручные и ножные кандалы.

Доктор Гааз вступает в бой

Горячо взявшись за исполнение обязанностей директора тюремного комитета, Гааз получил под надзор пересыльную тюрьму. И был потрясен не только зрелищем ссыльных на пруте. Его поразил абсурд ситуации, когда настоящие злодеи шли на каторгу свободно, хоть и в кандалах, а высылаемые за мелкие провинности — мучились, нанизанные на прут.

Но Гааз был из тех, кто буквально понимает совет «отойти от зла и сотворить благо». Он тотчас забил тревогу и начал против этого прута войну, растянувшуюся на многие годы.

На этом пути ему пришлось столкнуться и с личной неприязнью, и с канцелярской рутиной, и с упорным противопоставлением ведомственных интересов общей пользе. И нужно было много энергии и любви, чтобы не впасть в уныние и не махнуть на все рукой.

Кандалы нужно испытывать на себе

Но убежденный в своей правоте доктор Гааз не мог просто ждать окончания канцелярской переписки. Ему удалось изготовить облегченные кандалы. И он обратился к комитету с просьбой разрешить менять на них прут— всем проходящим через Москву арестантам.

Рассказывали, что однажды губернатор, приехав к нему по делу, застал такую картину: доктор ходил из угла в угол под аккомпанемент какого-то лязга и звона, что-то сосредоточенно считая. Оказалось, он велел заковать себя в свои «облегченные» кандалы и прошел в них по комнате расстояние, равное первому этапному переходу до Богородска, — чтобы знать, каково идти в таких кандалах.

И князь Голицын решился: без оглядки на Петербург, он ввел это новшество «у себя». Так, без шума и бюрократических проволочек прут в Москве фактически уничтожили.

Но для того чтобы это нововведение могло удержаться, Федор Петрович должен был постоянно на месте следить за всем сам. Пока были деньги, он платил за изготовление «гаазовских» кандалов из своего кармана, а потом — из пожертвований богатых знакомых. Начальники этапных команд роптали, удивлялись охоте Гааза «распинаться» за арестантов, но в конце концов мирились со странными обычаями тюрьмы на Воробьевых горах.

Не все шутки доктору нравятся

Была у доктора Гааза и другая печаль. Он видел, что на здоровье арестантов не обращают никакого внимания. Он просил относиться к ним как к людям — ему отвечали уклончиво, посмеиваясь. Он стал требовать — как член тюремного комитета. Ему резко дали понять, что это — дело полицейских врачей и их начальства. Тогда Гааз настойчиво попросил князя Голицына поручить ему осматривать всех находящихся в Москве арестантов и подчинить ему полицейских врачей.

Он рассказал, как старик-американец, привезенный некогда в Одессу дюком де Ришелье и задержанный за «бесписьменность» (отсутствие документов) был отправлен на этап с отмороженной ногой. Он рассказал, как, несмотря на все его просьбы и даже на данное полицейским врачом обещание, писари внутренней стражи «сыграли с ним штуку» и отправили в Сибирь арестанта с венерической болезнью.

И генерал-губернатор распорядился, чтобы Гааз осматривал арестантов без участия полицейских врачей и больных оставлял в Москве до излечения.

Время врачевать

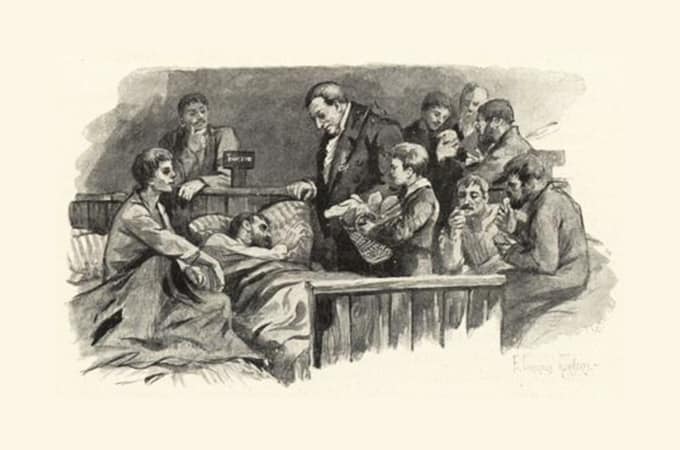

По ходатайству Гааза комитет выбил средства для устройства отделения тюремной больницы на Воробьевых горах. Здесь он мог, оставляя арестантов в Москве по болезни, снимать с них оковы и обращаться с ними просто как с несчастными людьми.

Ссыльные приходили в Москву по субботам, и через два-три дня их отправляли дальше. А Гааз настаивал, чтобы они оставались в Москве не меньше недели — чтобы ознакомиться с их нуждами и недугами и дать им возможность собраться с силами. И требования его были удовлетворены. Правда, только через 10 лет.

За эту неделю Гааз посещал каждую партию не менее четырех раз: по субботам — тотчас по приходе, в середине недели, в следующую субботу и в воскресенье, пред самой отправкой.

Излишне... добр!

Как и следовало ожидать, на него тут же посыпались жалобы — и генерал-губернатору, и в комитет. Московский комендант Стааль, «признавая совершенное самоотвержение господина Гааза, но удерживая, однако же, мысль, что и в самом добре излишество вредно, если оно останавливает ход дел, законом учрежденный», просил комитет «ограничить распоряжения лица, удерживающего в пересыльном замке арестантов».

От этих постоянных жалоб наконец и сам князь Голицын начал раздражаться и предписал Гаазу представлять в комитет и губернское правление для проверки списки всех оставляемых им в Москве ссыльных с точным обозначением их болезни.

Все это до крайности оскорбило старика.

«Несмотря на унижение, коим я подвержен, несмотря на обхождение со мною, лишающее меня уважения даже моих подчиненных, и чувствуя, что я остался один без всякой приятельской связи или подкрепления, — писал доктор Гааз комитету, — я тем не менее считаю, что, покуда я состою членом комитета, уполномоченным по этому званию волею Государя посещать все тюрьмы Москвы, мне никто не может воспретить отправляться в пересыльный замок в момент отсылки арестантов, и я буду продолжать там бывать всякий раз, как и прежде».

И он продолжал ездить в пересыльную тюрьму и на этап, опекать арестантов и заступаться за них. В конце концов противники его устали и… махнули на него рукой.

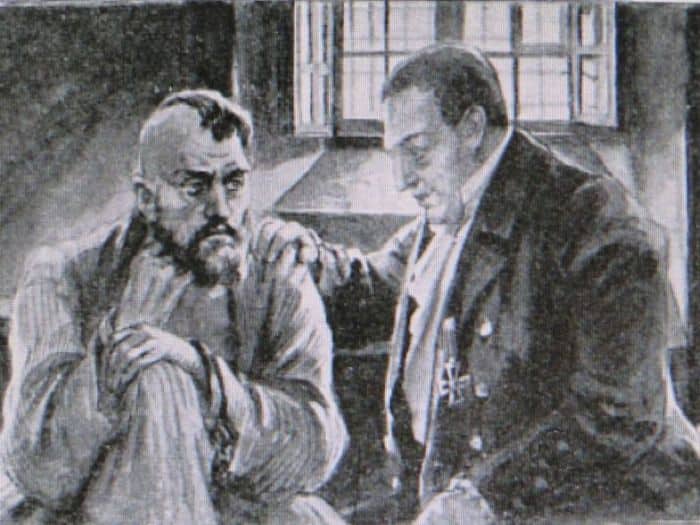

В тюрьме тоже люди

Католик Гааз являлся в тюремный православный храм к обедне и внимательно слушал проповедь, затем обходил камеры, задавал вопросы. Арестанты ждали его, как праздника, верили в него и даже сложили поговорку: «У Гааза нет отказа». Он всегда один входил в камеры и подолгу там оставался. И не было случая, чтобы мало-мальски грубое слово вырвалось у кого-то против Федора Петровича.

Он терпеливо выслушивал даже самые вздорные претензии. Понимал: человек и сам часто знает, как нелепа его просьба и несправедлива жалоба, но надо дать ему выговориться, почувствовать, что между ним и внешним миром есть все-таки связь и этот мир преклоняет ухо, чтобы выслушать его.

Первый переход от Москвы до Богородска был очень длинным. Выматывались и конвой, и арестанты. И по настоянию Гааза решено было устроить на другом конце Москвы, за Рогожской заставой, полуэтап, где партия могла бы переночевать. Гааз сам нашел на это средства — отыскал благотворителей.

Туда в понедельник подъезжала известная всей Москве пролетка Федора Петровича. Из нее выгружались корзины с припасами, собранными им за неделю. Он обходил ссыльных, ободрял, спрашивал, получили ли они по второй рубашке, выхлопотанной им у комитета. Иногда встречные москвичи замечали, что вместе с арестантами шел старик во фраке с Владимиром в петлице, в старых башмаках с пряжками, а зимой — в высоких сапогах и старой волчьей шубе. Но никто не удивлялся. Все знали, это Федор Петрович, «святой доктор», божий человек.

Тюремная реформа в миниатюре

Московский тюремный замок Гааз застал в жутком состоянии. В маленьких мутных окнах не было форточек, печи дымили, воду качали из грязных притоков Москвы-реки, у стен, покрытых плесенью, росли грибы, в мужских камерах не было нар, а на ночь в них ставили протекавшую «парашу», негде было умыться, кухни заросли грязью, пища была плохая и скудная.

И немец Гааз начал решительно бороться с этой «несносной неопрятностью». Он так горячо описал ее князю Голицыну, что доктору разрешили — в качестве эксперимента — устроить один из коридоров тюремного замка по-своему.

Он по несколько раз в день приезжал посмотреть, как идут работы, платил рабочим свои деньги, лазил по лесам, рисовал, рассчитывал, спорил — и в середине 1833 года часть тюрьмы приняла образцовый по тому времени вид: чистые светлые камеры с нарами, которые днем поднимались, и окнами втрое шире прежних, стены выкрашены масляной краской, во дворе вырыли собственный колодец и посадили сибирские тополя — «для освежения воздуха».

В довершение «роскоши» Гааз устроил для арестантов мастерские: переплетные, столярные, сапожные, портняжные и даже по плетению лаптей. А потом на собранные им пожертвования при пересыльной тюрьме — за неимением места в тюремном замке — открылась школа для арестантских детей. Сам Гааз частенько там бывал, общался с детьми, любил, когда они пели церковные песнопения и, к изумлению местного священника, поправлял их ошибки в славянском тексте.

Ходок по делам

А за стенами тюрьмы был целый мир… Но все связи с ним обрывались, когда за человеком захлопывались ее ворота. За ними оставались семья, близкие, хозяйство и суд, отправивший человека в тюрьму. И арестант был отрезан от этого мира не только каменными стенами, но и стеной тюремного начальства, для которого главным было поддержание порядка, а нужда, тревога или интерес конкретного человека не имели значения.

Нужен был посредник — не казенный, не ссылающийся на не допускающий возражений закон. И в 1832 году Гааз внес в инструкцию тюремного комитета пункт, по которому «он должен исполнять обязанности стряпчего для арестантов».

Он сам объезжал арестантов. Дмитрий Ровинский, один из авторов будущей судебной реформы, служивший тогда губернским стряпчим, вспоминал, что дня не проходило, чтобы Федор Петрович не приезжал к нему с просьбами по делам заключенных.

А один почтенный судебный чиновник в конце XIX века рассказывал, как на заре карьеры его, молодого служащего управления московского обер-полицеймейстера, однажды оторвал от занятий какой-то старик из тюремного комитета, просивший выдать справку по делу какого-то арестанта. Чтобы от него отделаться, чиновник придрался к каким-то формальным неточностям и отказал. Старик поклонился и вышел. А чрез два часа вернулся. На нем не было сухой нитки — на улице шел дождь... С доброй улыбкой он подал чиновнику недостающие бумаги. Оказалось, он ездил за ними на край города, несмотря на грозу. Это был семидесятилетний Федор Петрович Гааз.

Каково это — милость к падшим призывать

Часто, когда комитет отказывался заступиться за тех, о ком он просил, Гааз шел дальше: писал в Петербург президенту общества попечения о тюрьмах, а если и здесь не встречал сочувствия — еще выше. Отказы, «оставления без последствий», обращения к «законному порядку» его не смущали, он снова и снова шел туда, где его так часто встречали насмешкой, нетерпением и недовольством.

Известный журналист и издатель Илья Арсеньев, служивший в 1840-е годы в канцелярии московского генерал-губернатора, вспоминал о посещении Николаем I московского тюремного замка. «Доброжелатели» Гааза указали государю на 70-летнего старика, приговоренного к ссылке в Сибирь, которого доктор задержал в Москве «по дряхлости», тогда как губернское правление признало его «худым и слабым, но к отправке способным». «Что это значит?» — спросил государь Гааза, которого знал лично. Вместо ответа Федор Петрович встал на колени. Думая, что он так экстравагантно просит прощения, Николай Павлович сказал ему: «Полно! Я не сержусь, Федор Петрович, встань!» — «Не встану! — решительно ответил Гааз. — Государь, помилуйте старика, ему осталось немного жить, он дряхл и бессилен, ему очень тяжко будет идти в Сибирь. Помилуйте его!» Государь задумался. «На твоей совести, Федор Петрович!» — сказал он. Только тогда Гааз встал с колен.

Книжка для ношения на груди

Но больше всего тревожило Гааза отсутствие у арестантов религиозной жизни. В сущности, все сводилось к чисто формальному посещению их духовенством, да и то лишь в больших городах. Это лишало наказание всякого исправительного смысла.

Еще в самом начале своей работы в тюремном комитете доктор Гааз заявил, что необходимо позаботиться «о бедных, Бога ищущих и нуждающихся познакомиться с Богом». А потом фактически вял эту заботу на себя.

Приобретая на деньги комитета Священное Писание, Гааз стал на собственные средства покупать для раздачи еще и другие книги. А когда ни комитетских, ни личных денег уже не хватало, обратился за помощью к богатому петербургскому купцу, шотландцу Арчибальду Мерилизу, и «англиканский негоциант» в течение двадцати с лишним лет (!) присылал Гаазу книги, тратя на это десятки тысяч рублей.

Это были церковные и гражданские азбуки, святцы, часословы, псалтири, книги по Священной истории, катехизисы и, конечно, Евангелия — на церковнославянском, русском и иностранных языках.

Но одной раздачи книг Гаазу было мало. И он за свой счет в огромном количестве экземпляров издал собственную книжку «О начатках любви к ближнему». Начиналась она восемнадцатью отрывками из Евангелия, а потом автор без громких фраз, понятно и просто убеждал читателя не предаваться гневу, не злословить, не смеяться над несчастьем ближнего и не глумиться над его уродствами, а главное — не лгать.

Эту книжку Гааз раздавал всем, уходившим из Москвы по этапу. А чтобы она в пути не затерялась и не стесняла арестанта, к ней прилагалась особая сумочка на шнурке, которая вешалась владельцу книжки на грудь.

Борьба с Синодом за… Священное Писание

Но вот незадача — оказалось, даже Священного Писания в православной России… просто не достать. «Удивительно и страшно будет слышать комитету, — писал Гааз в 1845 году, — что Нового Завета на славянском наречии, не говоря уже о Новом Завете на русском языке, продававшихся прежде по 2 рубля 50 копеек и по 4 рубля, ни за какие ныне деньги Мерилиз достать в Петербурге не может». Поэтому он настойчиво просил комитет ходатайствовать о высочайшем соизволении на печатание необходимого числа Евангелий на русском и славянском языках в синодальной типографии за счет комитета.

И хотя просьбу Гааза поддержал сам митрополит Филарет, Синод только в 1847 году разрешил напечатать в московской синодальной типографии три тиража Нового Завета на церковнославянском языке.

Штраф за вранье

В ведении Гааза были и мужская больница при тюремном замке, и ее отделение для пересыльных на Воробьевых горах, и помещение для больных арестантов при старой Екатерининской больнице.

Обходя палаты, он часто, садясь на край кровати, заводил с больными беседы о семье, о тех, кого они оставили дома, приносил им крендели. А в первый день Пасхи обходил всех и христосовался — и в тюремном замке, и на Воробьевых горах, где обыкновенно бывал на заутрени. В большие праздники Федор Петрович получал от знакомых в подарок много сладких пирогов. Он резал их на куски и отправлялся раздавать больным арестантам.

Благодаря ему на Покровке в заброшенном ветхом доме выросла Полицейская больница для бесприютных, которую тут же окрестили «Гаазовской». Там заботились не только об излечении. Больничное начальство хлопотало о помещении престарелых в богадельни, об отправлении крестьян на родину, о снабжении одеждой и деньгами неимущих иногородних, о получении больными паспортов, о помещении рожденных в больнице детей в воспитательный дом, а осиротевших — на воспитание к людям, «известным своею честностью и благотворительностью».

Простой, обходительный и деликатный с подчиненными, Гааз не терпел только одного — неправды. Всякая ложь приводила его в негодование. В полицейской и тюремной больницах он завел кружку, в которую за всякую открывшуюся ложь виновный должен был класть свое дневное жалованье. Это правило строго исполнялось, иногда распространяясь и на посторонних.

В один из приездов в Москву императора тюремную больницу в отсутствие Гааза посетил лейб-медик государя и донес, что нашел там двух арестантов, «недуг которых представляется сомнительным». Узнав об этом, Гааз явился к нему, потребовал еще раз съездить в больницу и там доказал, что выводы его были ошибочны. Сконфуженный сановник стал извиняться, но Гааз любезно просил его не беспокоиться. Потом куда-то исчез и вернулся с кружкой в руках. «Ваше превосходительство изволили доложить государю неправду, — сказал он. — Извольте теперь положить десять рублей штрафу в пользу бедных!»

Кто вы, доктор Гааз?

«Самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым, — писал Гааз, — а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, любить их, причем чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться».

Немногие друзья и многочисленные знакомые часто видели Гааза грустным, особенно когда он говорил о тех, кому так горячо сострадал, или гневным, когда добивался осуществления своих прав на любовь к людям. Но никто не видел его скучающим или в унынии и тоске. Его спасали сознание необходимости того, что он делал, и непоколебимая вера в человеческую душу.

Чистая, одинокая, деятельная жизнь и крайняя умеренность в пище и питье долго сохраняли ему здоровье. Доктор Гааз всегдабыл бодр, вынослив и никогда серьезно не болел. Его старинные облезлые дрожки, старого кучера в выцветшем кафтане и двух разношерстных лошадок знала вся Москва.

Так дожил он до 1853 года. И общество наконец поняло и оценило этого «чудака». А москвичи попроще уже тогда считали его святым.

Лампада в Нерчинском остроге

И вдруг в начале августа Федор Петрович заболел.Он не мог лежать— сидел в кресле и очень страдал. Но не жаловался. Он вообще ни слова не говорил о себе, только делал распоряжения как человек, который готовится в далекий путь и думает только о том, чтобы остающимся было как можно лучше.

Узнав о его болезни, служащие пересыльной тюрьмы попросили своего священника отслужить обедню о его здравии. Но Гааз был католиком. Батюшка обратился за разрешением к митрополиту Филарету. Тот с минуту молчал, потом поднял руку для благословения и сказал: «Бог благословил молиться о всех живых, и я тебя благословляю! Когда надеешься ты быть у Федора Петровича с просфорой?» И получив ответ, прибавил: «Отправляйтесь с Богом, увидимся у Федора Петровича». А когда священник, отслужив обедню, подъезжал к квартире Гааза, карета митрополита уже стояла у его крыльца.

16 августа доктора Гааза не стало. Тление его пощадило, до самых похорон он так и лежал с улыбкой на губах. На похороны пришли тысячи людей, гроб толпа на руках несла от костела до Введенского католического кладбища. А в далеком Нерчинском остроге долго еще теплилась лампада пред иконой святого Федора Тирона, заказанной заключенными на свои скудные заработки после смерти «святого доктора».

Хоронить некогда преуспевавшего врача пришлось за казенный счет. После него остались несколько медных монет, старая мебель, поношенная одежда, книги и… астрономические инструменты. Отказывая себе во всем, старик имел одну слабость: покупал по случаю телескопы и по ночам смотрел на небо.

«Он один сделал более, чем после него все комитеты»

«Смешным чудаком» был Федор Петрович. Он как-то очень буквально понял слова апостола Павла: то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет — и, отказавшись от личного счастья, спокойствия и удобств, ожил для совершенно иной жизни. Обычно, видя людские немощи, несчастия и страдания, мы оглядываемся назад, ища причину. А Гааз смотрел вперед. Его интересовали не причины, а последствия несчастья — с ними он боролся со всей энергией, всеми силами души.

Его окружали равнодушие и бюрократическая рутина. Он действовал часто без всякой помощи, преодолевая сопротивление и сверху, и снизу, не видя ни продолжателей, ни ощутимых изменений в жизни общества от своих трудов.

А между тем председатель Петербургского тюремного комитета Лебедев утверждал: «Гааз в двадцать четыре года своей деятельности (…) один, не имея никакой власти, кроме силы убеждения, сделал более, чем после него все комитеты и лица власть имевшие».