Какие в Церкви существуют каноны? Что они регулируют? Каноны нужны, чтобы лишить человека свободы или, наоборот, чтобы ему помочь? Почему вообще в Церкви присутствует такой юридический формализм? Неужели без него никак нельзя спастись?

На эти и другие вопросы специально для «Фомы» ответил протоиерей Дмитрий Пашков, преподаватель кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ.

Что такое церковные каноны и зачем они нужны?

Слово «канон» — греческого происхождения, и переводится оно как «правило», «норма». Каноны представляют собой общеобязательные правила поведения, принятые в Церкви. Поэтому можно сказать, что канон в Церкви по своему содержанию и смыслу есть то же самое, что и закон в государстве.

Необходимость церковных канонов в общем понятна. Оказываясь в любом обществе, мы должны соответствовать определенным, принятым в нем правилам поведения. Так и в Церкви. Став ее членом, человек должен подчиняться действующим в ее пределах нормам — канонам.

Можно прибегнуть к такой аналогии. Когда мы поправляем свое здоровье в больнице, мы сталкиваемся с определенными правилами, которым — хотим мы того или нет — должны подчиняться. И эти больничные правила могут поначалу показаться излишними или даже абсурдными до тех пор, пока мы не постараемся в них вникнуть.

При этом в Церкви не может быть канонического формализма. Каждый человек индивидуален, и потому значительную роль в его церковной жизни играет духовник. Зная слабые и сильные стороны приходящего к нему человека, священник, опираясь на каноническую норму, может действовать достаточно свободно. Ведь нельзя забывать, что основной массив канонов сформировался очень давно, еще в первое тысячелетие, и многие каноны не могут буквально применяться в нынешнее время. Поэтому у батюшки остается большое пространство для «маневра» (сами каноны это предполагают, оставляя священнику, например, право сокращать или, напротив, продлевать епитимии), и это очень важно, когда речь идет о таком сложном и чрезвычайно деликатном деле, как пастырство.

Но неужели без этого формализма невозможно спастись?

Нет, дело тут не в самом формализме, а в нас самих. Поскольку мы даже после крещения остаемся существами несовершенными, ленивыми, эгоцентричными, нас нужно приводить к какому-то соответствующему нашей вере порядку благочестивой жизни.

Конечно, не подлежит нормативному регулированию наше общение с Богом, например, как человек молится дома: долго ли, коротко ли, с лампадкой или без, глядя на икону или закрыв глаза, лежа или стоя, — это его личное дело и зависит исключительно от того, как у него получается лучше помолиться. Но если христианин приходит в собрание верующих, в Церковь, где таких, как он, уже много и у каждого есть свои взгляды, интересы, какие-то предпочтения, здесь уже без определенных правил, которые всю эту пестроту приведут к какому-то правильному единообразию, не обойтись.

То есть общеобязательные нормы, каноны, нужны там, где появляется общество, где уже требуется предписать определенные права и обязанности его членам, чтобы избежать в нем хаоса и беспорядка.

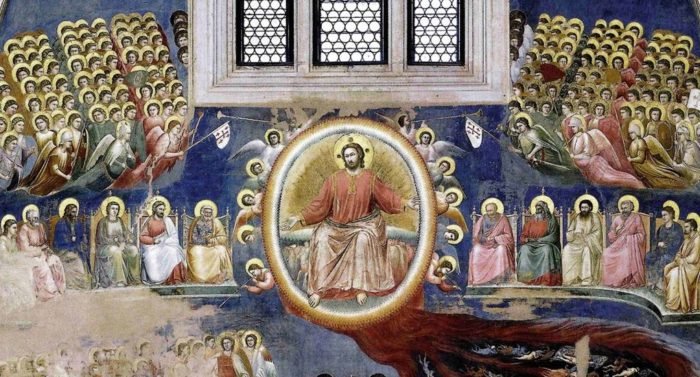

Кроме того, каноны служат поддержанию того изначального образа Церкви, который возник в день Пятидесятницы, так что она остается неизменной при любом государстве, культуре, общественной формации. Церковь всегда и во все времена одна и та же: и в I веке, и в эпоху Вселенских Соборов, и в поздней Византии, и в Московском царстве, и сейчас. И каноны оберегают эту тождественность Церкви самой себе через все века.

А разве в Евангелии Христос говорил что-либо о необходимости следовать каким-то правилам?

Конечно, говорил. Некоторые нормы христианской жизни Господь задает прямо в Евангелии. Например, есть каноны, которые регулируют таинство Крещения. И в Евангелии Христос первым эту норму устанавливает: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф 28:19–20).

Тут мы находим формулу крещения — «во имя Отца и Сына и Святого Духа», — которая произносится сегодня священником во время совершения таинства. Кроме того, сказано, что сначала нужно научить, а уже затем крестить. И вот отсюда, например, берет начало практика так называемых огласительных бесед перед крещением, когда священник или катехизатор должен подробно объяснить желающему войти в Церковь человеку основы христианской веры и благочестия.

Кроме этого, Господь Иисус Христос установил единобрачие, как норму (Мф 19:4–9). На основе именно Его слов Церковь развила свое учение о таинстве Брака. Однако она несколько смягчила «строгость» Евангелия, где, как известно, сказано: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф 19:9). Церковь, снисходя к людской немощи и понимая, что не все смогут понести бремя одиночества, позволяет при определенных обстоятельствах вступать во второй и даже в третий брак.

Однако существуют и другие каноны, не взятые напрямую из Нового Завета. Церковь, водимая Святым Духом, выступает как продолжательница Законодателя Христа, расширяя, уточняя и поновляя свои правовые нормы. При этом, повторюсь, сама эта детализация и в целом вся законотворческая деятельность Церкви опирается на принципы, данные Спасителем в Евангелии.

А какие существуют каноны? И что они регулируют?

Церковных канонов очень много. Их можно разделить на несколько больших групп. Есть, например, каноны, регулирующие административный порядок управления Церковью. Есть «дисциплинарные» каноны, которые регулируют жизнь верующих и служение клириков.

Существуют каноны догматического характера, которые осуждают определенные ереси. Есть каноны, которые упорядочивают территориальное управление Церкви. Эти каноны устанавливают полномочия высших епископов, — митрополитов, патриархов, они определяют регулярность проведения Соборов и так далее.

Все каноны во всем их многообразии были сформулированы в первом тысячелетии церковной истории, и некоторые из них в чем-то устарели. Но Церковь эти древние каноны все равно чтит и очень внимательно изучает, потому что уникальная эпоха Вселенских Соборов является своего рода эталоном, образцом для всех последующих веков.

В наши дни из этих древних норм мы извлекаем если не прямые правила поведения, то по меньшей мере их дух, принципы, чтобы установить в поновленном виде такие нормы, которые будут отвечать потребностям сегодняшнего дня.

Понятно, что если гражданин нарушит закон, то он по решению суда будет за это наказан. А что в Церкви? Предусмотрены ли в ней наказания за нарушение того или иного церковного канона?

Если говорить о церковном праве, регулирующем благочестивую жизнь христианина, канонические санкции прежде всего лишают провинившегося человека самого главного — общения со Христом в таинстве Причастия. Это не мера возмездия, не наказание в расхожем смысле слова, а «терапевтическая» мера, нацеленная на то, чтобы вылечить тот или иной духовный недуг. Однако и здесь есть очень важная и существенная оговорка: окончательное решение относительно применения того или иного церковного наказания принимает духовник или, если брать более высокий уровень, епископ. При этом каждый случай рассматривается отдельно, и в зависимости от конкретной ситуации принимается то или иное решение.

Таким образом, церковные каноны более походят на лекарства, чем на законы. Закон действует в значительной мере формально, законодательная и исполнительная власть должны быть независимы.

В этом смысле, правоприменитель (епископ или священник) должен действовать так же, как поступает хороший и внимательный доктор. Ведь не станет же врач мучить новыми препаратами своего пациента, если назначенные лекарства уже благотворно подействовали! А вот если лечение положительных результатов не приносит, тогда доктор начинает применять другие препараты до тех пор, пока пациент не пойдет на поправку. И если в медицине показателем успешности лечения является выздоровление пациента, то для епископа и духовника подобным свидетельством будет искреннее раскаяние верующего.

Это, собственно, то, ради чего и существуют церковные санкции: настроить человека на покаяние и исправление, чтобы помочь ему в духовном росте, чтобы верующий, попавший под епитимью, пережил внутренний переворот и покаялся. Чтобы он осознал, что совершенный им грех лишает общения с Богом и постарался вновь его восстановить.

Церковные каноны где-то зафиксированы? Есть ли какие-то сборники, в которых они классифицированы и представлены?

Конечно. Кодифицировать свое право Церковь начала уже в конце IV века. Именно в эту эпоху после окончания гонений на христиан появляется огромное количество канонов, которое необходимо было как-то систематизировать и упорядочить. Так появились первые канонические сборники. Одни из них были организованы хронологически, другие — тематически, по предметам правового регулирования. В VI веке появились оригинальные сборники смешанного содержания, так называемые «номоканоны» (от греческих слов «номос» — императорский закон, «канон» — церковное правило). В него вошли и каноны, принятые Церковью, и законы императоров, касающиеся Церкви.

Существуют еще и так называемые апостольские правила. К самим ученикам Христа они прямого отношения не имеют и такое название, скорее всего, получили из-за их особой значимости и авторитетности. Возникли эти каноны на территории Сирии в IV веке.

Самый известный сборник древних канонов называется «Книга правил». В нее вошли и «апостольские» правила, и каноны, принятые на Вселенских Соборах, и каноны некоторых Поместных Соборов, и авторитетные мнения святых отцов по различным проблемам церковной жизни.

А нужно ли мирянину знать нормы церковного права?

Я считаю, что нужно. Знание канонов помогает понять, какие у него есть права и обязанности. Кроме того, церковные каноны еще и очень полезны в обычной жизни.

Например, жизнь новорожденного малыша висит на волоске и его надо срочно крестить. Может ли это сделать сама мама в роддоме, и если может (и в самом деле это так), как ей это сделать правильно, чтобы таинство Крещения в самом деле совершилось? Или вас пригласили стать крестным. Что с канонической точки зрения это означает, какие обязанности у вас появляются? Множество сложных вопросов связано с таинством Брака. Например, можно ли с канонической точки зрения венчаться с инославным или иноверным?

Что в таком случае стоит прочитать мирянину? Где он может узнать о своих правах и обязанностях в Церкви?

В последние годы неоднократно переиздавался прекрасный курс лекций по каноническому праву протоиерея Владислава Цыпина. Если говорить об ознакомлении с источниками, следует начать с изучения уже упоминавшейся выше «Книги правил». Современные нормативные акты нашей Поместной Церкви (например, ее Устав и различные частные положения) публикуется на ее официальном сайте patriarchia.ru, а пять лет назад Издательство Московской Патриархии приступило к публикации многотомного собрания документов Русской Православной Церкви.