А была ли там любовь? Вопрос прозвучал на одном из проводимых мной семинаров, где речь шла о «Повести о Петре и Февронии». Мол, на самом деле для Февронии это был выгодный брак, а Петр просто боялся свою жену...

Мне немного странно, но это, действительно, стандартный стереотип восприятия: если не страсть — то, стало быть, расчет. Как будто и никаких других вариантов нет...

Да, если мы говорим о том, что чаще всего подразумевается под любовью, — о любви-страсти, то с этим, действительно, вовсе не к Петру и Февронии, а, скажем, к Тристану и Изольде и к роману о них.

Любовный напиток — прекрасная метафора этой страсти, от которой, простите, «сносит крышу» настолько, что все остальное не просто теряет смысл и значение, но и фактически перестает существовать. С ней невозможно бороться: она не предназначалась ему, как и он — ей, она замужем за другим, как и он женат на другой, но во всем мире для него есть только она, как и для нее — только он. Эта страсть может длиться всю жизнь (а может быть — и еще дольше), но недаром она показана как греховная: на ее основе практически невозможен семейный союз. Она самоцель и самоценность, но в этом и ее главная слабость.

«Повесть о Петре и Февронии» скорее говорит о любви-предназначении.

Условие Февронии «аще бо не имам быти супруга ему, не требе ми есть врачевати его» — это, конечно, не прагматичная попытка не упустить свой шанс и извлечь максимальную выгоду для себя из сложившейся ситуации, а знание собственного предназначения. Феврония с самого начала знает не только то, что Петр попытается ее обмануть, но и то, что в конечном счете она станет его женой. Потому что она предназначена ему, а он — ей. Кстати, интересно, почему это предназначение чувствует только Феврония? На этот вопрос непросто ответить... Но послушайте, разве и мы все всегда в равной степени чувствуем то, что хочет сказать нам Господь? Это умение дается трудом и с трудом. Каждый идет своим путем, и древнерусская повесть как нельзя лучше это показывает. Феврония — прямо и уверенно, Петр — через ошибки и покаяние, изживая неверные, неправильные (греховные) представления и душевные качества. Путь Февронии — это путь полного доверия Божественному промыслу о себе, путь Петра оказывается путем преодоления своеволия. Но в конечном-то счете они оба понимают, что именно предназначены друг другу: когда она просит его у бояр и он соглашается оставить все, когда он посылает за ней перед смертью и она откладывает недоделанную работу.

Между прочим, выгоден этот брак, похоже, в гораздо большей степени как раз князю Петру. Если, конечно, понимать под выгодой не улучшение социального положения, а духовное совершенствование. Недаром вся первая сцена Петра и Февронии является яркой метафорой покаяния: кровь змия (=дьявола), попав на Петра, приносит ему болезнь (=грех). Это проявляется в греховной раздвоенности сознания Петра (он думает одно, но говорит другое). Именно поэтому исцеление Петра оказывается не окончательным, и оттого, что грех не изжит полностью (=непомазанный струп), болезнь снова завладевает всем его существом. Второй приход Петра к Февронии демонстрирует признаки искреннего покаяния (стыд и твердую решимость больше не обманывать), после чего только и возможно окончательное исцеление (=освобождение от греха).В дальнейшем же именно Феврония помогает Петру преодолеть искушение властью, побуждая оставить муромский княжеский стол ради того, чтобы поступить по Евангелию, а заодно — между делом и мимоходом — блестяще устраняет муромскую боярскую оппозицию.

Кстати, не странно ли, что в традиционном русском сказании появляется такая активность жены, чуть ли ни все устраивающей за своего мужа?

Любовь-предназначение (в отличие от любви-страсти) как раз и проявляет себя в таком гармоничном взаимном служении (и взаимном дополнении). И это не для того, чтобы, как говорят, хорошая жена исправляла плохого мужа, или наоборот.

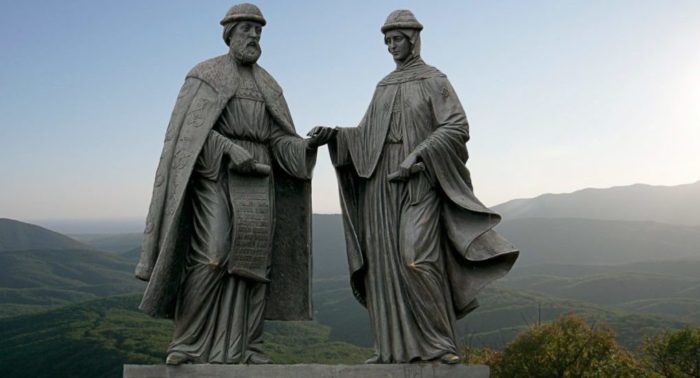

Мне кажется, композиция повести дает ответ и на этот вопрос. Петр появляется в тексте жития значительно раньше Февронии и за это время успевает совершить славный и трудный подвиг змееборца, т. е. выступает в роли активного, доминирующего героя. Да, создается впечатление, что, только появившись, Феврония «отодвигает» его на второй план, но не стоит абсолютизировать и этот момент: инициатором одновременной смерти в конце (опять-таки, активным героем) снова оказывается Петр. И Феврония во время посмертного чуда соединения тел в общем гробе перемещается к нему (как и должно быть — жена к мужу), а не наоборот. В результате можно увидеть, скорее, итоговое равновесие — кажется, в наибольшей степени важное для автора текста, ибо именно равновесие — основа идеальной гармонии.

Там, где присутствует святость, вести беседу в обыденных категориях «хороший-плохой» не получится. Поэтому перед нами скорее рассказ о гармонии, а не о взаимном уравновешивании.

Такая гармония, такая любовь позволяет сосуществовать без тяжких потрясений и без эффектных сцен. В отличие от любви-страсти, преодолевающей разлуку, часто сметая все на своем пути, любовь-предназначение в принципе не предполагает разлуки. Две частицы мироздания, предназначенные друг другу, так прочно входят в совпадающие друг с другом пазы, образуя единое целое, что разлучить их не может никакая сила: ни муромские бояре, ни сама смерть. Одновременная смерть — столь же яркий признак этого единства в любви.

Вроде бы, это инвариант традиционного сказочного финала «они жили долго и счастливо и умерли в один день». Но в то же время это важная составляющая любви-предназначения. Характерно, что Тристан и Изольда умирают все-таки не совсем одновременно, а друг за другом.

Что происходит по ту сторону смерти — вопрос, конечно, во многом гипотетический. Тристан и Изольда похоронены в разных могилах (=снова разлучены), но ветвь терновника соединяет эти могилы. А все-таки остается вопрос, преодолевается ли таким способом эта последняя разлука или, напротив, с особенной силой подчеркивается и констатируется.

Тела Петра и Февронии пытаются положить в разные гробы, но сделать с ними то же самое, что сделали с Тристаном и Изольдой — похоронить в разных могилах, — оказывается невозможным, и без всяких вопросов и сомнений в вечность они уходят вместе...

И все же совершенно без вопросов и сомнений с историей святых супругов — не получается: вот почему при таком единении душ и тел в «Повести о Петре и Февронии» — ни слова о плоде любви, придающем браку полноту и завершенность?

Ни слова о детях...

Действительно, женщина спасается чадородием, основа семьи — дети, но при том, что летопись упоминает о двух сыновьях святых супругов, в «Повести...» такого упоминания нет...

Мне думается, умолчание это не случайно. Тем более что тема детей возникает-таки в «Повести...»: в самом начале Феврония жалуется княжескому отроку на то, что в ее доме «горница без очей» (в доме нет ребенка), но и в финале очей у горницы так и нет...

С другой стороны, дети как сюжетный поворот в общем-то довольно сложно вписываются и в сказочный канон (сказка часто заканчивается рассказом о свадьбе героев и не интересуется тем, что было дальше), и в канон житийный (тяготевший, скорее, к монашескому благочестию). Дети — это начало нового сюжета: вспомните традиционный сказочный зачин «Было у отца три сына». Он имеет определенную параллель и в житиях святых: упоминание о родителях святого, у которых рождается ребенок. Так что и здесь при желании можно усмотреть определенную художественную логику.

Древнерусская литература к теме любви подходит очень целомудренно. Любовь — это семья (недаром, в отличие от западного средневековья, у нас супружеская неверность как литературная тема появляется только в XVII веке, причем первоначально — через переводы). Любовь — это и долг, и обязанности, и труд, если хотите. Почему обязательно между влюбленными должна «пробежать искра»? Как-то гораздо убедительнее в плане изображения истинной любви кажется мне эпизод одновременной смерти и общего гроба — желание и по смерти быть вместе, рядом друг с другом. Вместе — по-настоящему и окончательно навсегда. Там, где только и есть Истинная Жизнь...

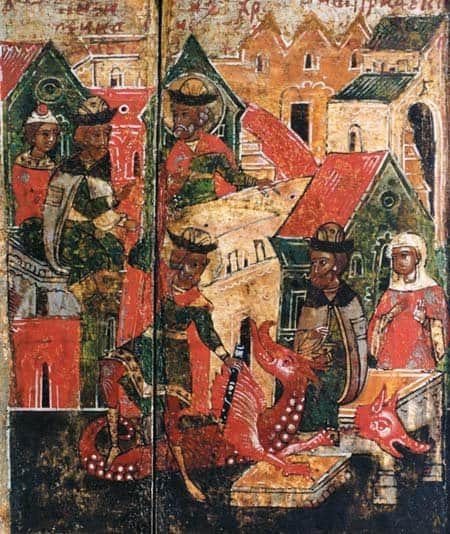

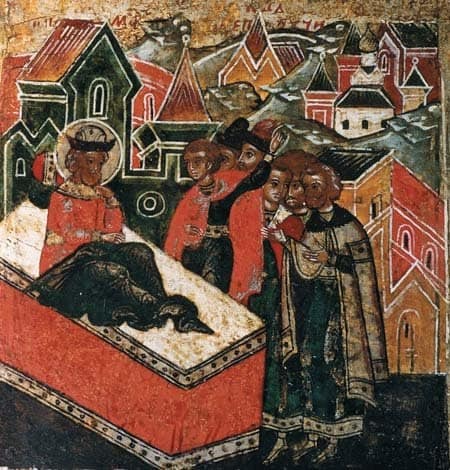

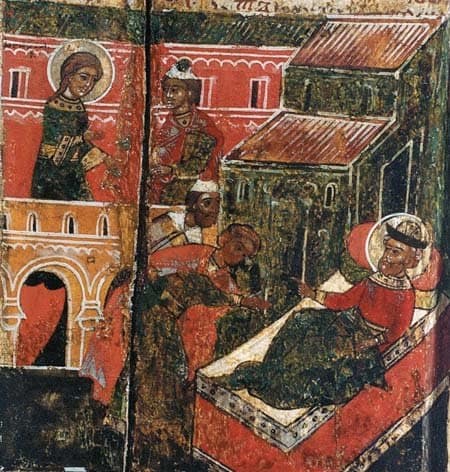

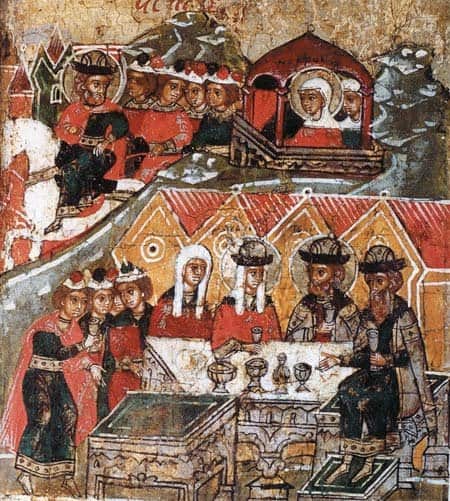

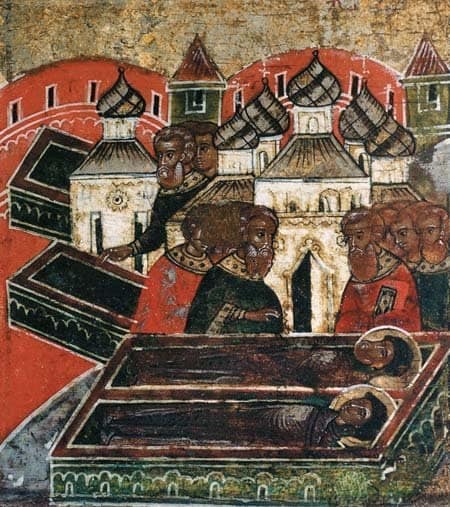

Иллюстрации: фрагменты иконы XVII века