«В неверии были зачаты, // в неверии выжили мы… // Отрицание. Как жить отрицая? // Как пойти, отрицая себя? Как уберечь, отрицая Тебя, Его, Себя»?» Трудно поверить, но эти мучительные вопросы звучат в дневнике человека, который стал членом Союза художников СССР, не достигнув и тридцатилетнего возраста, который писал грандиозные картины о суровом труде строителей нового мира без Бога, художник, которого приветствовала советская номенклатура и критика. Приветствовала до той поры, пока душа художника не почувствовала жажду другой глубины и другого смысла.

Иллюзия оттепели

У Виктора Попкова никогда не получалось жить «слегка», работать «слегка». Эта трата себя по максимуму шла с детства: в школе — сплошные пятерки и в семье прозвище «головастый», в Суриковском институте, когда однокурсники делали в качестве дипломных по три-четыре работы, Попков готовил тринадцать, а став профессиональным художником, даже в заказных работах выжимал себя до капли.

Детство Попкова — заводская коммуналка в подмосковном городе Мытищи, недалеко от станции Челюскинская Ярославской железной дороги. Родители, вчерашние жители деревни, перебрались сюда в тридцатые годы. Трудный быт, нужда — мать одна поднимала детей: отец погиб в начале войны. Мать Попкова, Степанида Ивановна, вспоминала, как Виктор мальчишкой, впервые увидев на улице художницу за мольбертом, немедленно стал проситься к ней в ученики, и мать, простая, безграмотная женщина, внутренним чутьем доверяя сыну, не препятствовала его желанию, и вскоре они вместе со своим другом поступили в заводскую художественную студию. Судьба Попкова — это случай ясно выраженного, с детства услышанного призвания.

Он вошел в искусство в конце пятидесятых, в короткий период хрущевской оттепели, когда «после долгой и суровой сталинской зимы» оптимисты ожидали реформ в политике — либерализации режима, а в искусстве ощущался приток свежего воздуха, желание выйти за рамки официально утвержденного, закостенелого сталинского соцреализма. Режиссер МХАТа Леонид Леонидов еще в тридцатые годы записал в своем дневнике: «Что такое реализм? Это правда. Что такое соцреализм? Это правда, которая нам нужна». Вернее было бы отметить — правда, которая была нужна властям и которая прямолинейно утверждалась через искусство.

Оттепель навеяла иллюзии, что можно жить и творить свободнее — тогда развенчали культ личности Сталина, реабилитировали многих деятелей искусства и науки, репрессированных при сталинском режиме. Появилась возможность читать Ахматову, Есенина, которые не печатались в тридцатые-сороковые годы, познакомиться с современными течениями западноевропейской живописи — словом, стало возможным прикоснуться к культурной традиции, доступ к которой был перекрыт жестким идеологическим контролем в годы сталинского правления.

Это было время романтиков, социального оптимизма, когда сотни тысяч юношей и девушек отправлялись на освоение целинных земель, на ударные стройки коммунизма под аккомпанемент окрыляющих песен вроде «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым».

Попков вместе с другими художниками тоже ездил на ударные стройки — Иркутскую ГЭС, Братскую ГЭС, делал бесконечные этюды, наброски, «высматривал жизнь». На целине написал ряд картин из серии «Люди целины». Ранние работы Попкова «Весна в депо» (1958 год), «На работу» (1958 год), серия «Транспорт» (1958 год) вполне соответствовали официальным идеологическим установкам времени — объявлять в искусстве о великих победах коммунизма, прославлять людей труда — строителей новой жизни. В этом не было для него внутреннего конформизма, не было ни интеллектуальных, ни нравственных соблазнов. «Художник призван писать о больших явлениях жизни» — такая формула есть в дневнике Попкова, тогда он искренне восхищался грандиозным масштабом строек, стремился «воспеть» энергию труда, молодости, и сам он в то время имел «крылья» юности, был увлеченным, открытым новым веяниям в обществе.

Хлеб за флаг

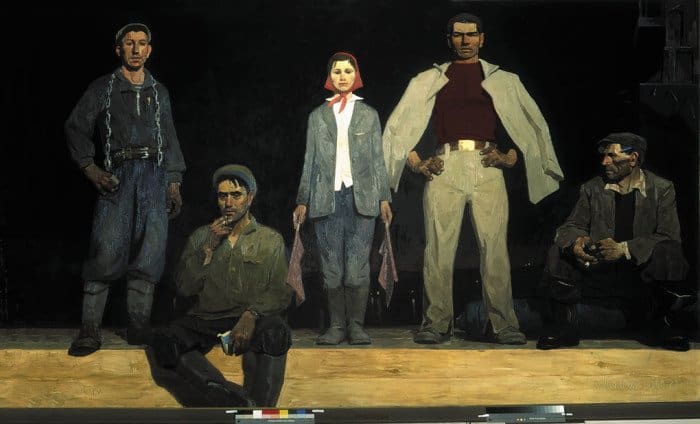

В 1961 году Попков пишет картину «Строители Братской ГЭС», которая стала каноническим произведением так называемого «сурового стиля», одним из родоначальников, которого и был сам Виктор Попков. Художники сурового стиля в целом были вписаны в систему советского художественного «производства», но они изображали людей труда, трудовые будни более «сурово», жизненно, без патетики соцреализма с его декларативной агитационностью.

На картине «Братская ГЭС» на переднем плане, на фоне черного неба, словно на фоне черного занавеса, стоят в ряд рабочие — сдержанные, мужественные, волевые. Небо — «занавес», фронтальные, «иконные» фигуры рабочих — этот образ можно прочитать как «Его величество рабочий класс на авансцене истории», и уже тогда становится очевидным стремление молодого Попкова уйти от прозаичности, обыденности жанровой сцены к смысловому обобщению, желание не столько рисовать, сколько «осмыслять жизнь с кистью в руках».

Художник Эдуард Браговский, которому Попков показал «Братскую ГЭС», вспоминал: «Он был жутко расстроен, когда увидел, что его никто не хвалит, что мы равнодушны. “Такая замечательная картина, а ты молчишь?” — обижался Попков». На фоне открытий современной европейской живописи картина Попкова некоторым «прогрессивным» братьям по цеху казалась устаревшей и стилистически, и тематически. Ранимость Попкова лишь показывает, что он вкладывал в работу куда больше души, чем обычно требуется для проходных заказных вещей.

Картину купит Третьяковка, Попков начнет ездить на международные выставки, проживет взлет славы, когда «ему давали любой договор по любой почеркушке». Для него важны были публикации о нем в газетах, передачи на радио — успех давал необходимую уверенность в себе, расправлял крылья. Попкову не было и тридцати, когда он стал членом Союза художников СССР, и вскоре его приглашают в Комитет по Ленинским и Государственным премиям. Ранний карьерный взлет сулил большие перспективы. Но к середине 1960-х «оттепель» сошла на нет. Практически все завоевания, совершенные советской культурой за короткий период оттепели, были подвергнуты серьезной опале. Начался отход назад. Власть, в том числе ортодоксально-официозная часть руководства Союза художников, стремилась подсечь под корень всякие «бессмысленные творческие искания».

Но Попков уже не мог жить, не замечая глубинных противоречий в обществе, не мог существовать в рамках предсказуемого, во всех отношениях благополучного, официоза. Грустными были его размышления той поры: «Или ты будешь рисовать флаг и получишь сегодня зарплату, купишь матери хлеб, или ничего не получишь, но будешь творить как хочешь». Он не ушел в подполье, не стал частью художественного андеграунда, но перестал быть «правоверным», и ворота в истэблишмент советской культуры для него полузакрылись.

О чем говорят вдовы

На какое-то время он обращается к лирической тематике, к камерным, психологическим работам — «Семья Болотовых», «Двое», «Три художника» — в них частная жизнь простого, невыдающегося человека. В этом стремлении к камерности сказывается опустошенность, усталость от советской риторики и идеологии, которая теряла свой внутренний наполнитель, — это черта времени, многие художники, кинематографисты, писатели уходили тогда от «больших тем». Однако нерв, энергия Попкова не позволяли задержаться в этой нише надолго. «Быть в замысле свободным и вольным, быть созидателем, хулиганом, кем угодно, но слушать свои порывы и доверяться им».

В 1966 году он едет в творческую поездку на Север, в Мезень, и там начинает знаменитый «Мезенский цикл». Картина «Воспоминания. Вдовы» — одна из центральных в цикле.

Снимая комнату в доме у одной из старух в деревне на реке Мезень, Попков стал свидетелем деревенских посиделок: «К хозяйке, где я жил, пришли как-то ее подруги. Они долго сидели, вспоминая былое, пили брагу, ели лепешку, треску с душком и постепенно, забыв про меня, целиком ушли в ту далекую пору, когда жизнь для них только начиналась». За бытовой, прозаичной сценой Попкову открылась самая глубь судеб этих деревенских баб: «Да как же так? Да почему они одни? А где их мужья, дети? Где счастье, на которое они имели полное право? И только я, случайный человек, один свидетель их бабьей, проклятой, одинокой доли. Вся их жизнь, вся их молодость проплывала сейчас у меня перед глазами». После этой встречи у Попкова рождается тема для новой картины.

На большом полотне изображены пять деревенских старух, в их образе намеренно нет ничего от уютных, домовитых бабушек, где рядом внук-кудряш да крынка молока на столе. Здесь обратное: силуэты фигур четко очерчены, фигуры словно вырезаны из дерева, складки одежд размечены крупно, линии прямые. Худая старуха на переднем плане, кажется, сошла с иконной доски, воскрешая в памяти древние иконописные изображения святых мучениц. Никаких суетных деталей быта, и сам образ поднимается от иллюстративной повествовательности, от бытийного предела к поэтичному строю, к символу — этот уровень символа, притчи Попков первым ввел в советское искусство 1960–1970-х.

Картина «Вдовы» — это память о войне, и эти пять женщин, как разные ипостаси одной души — трагический обобщенный образ вдовьей доли, — сколько их, одиноких старух оплакивали своих погибших мужей по всей русской земле. За их плечами многозаботная жизнь с тяжелыми буднями, Попков акцентирует руки тружениц, непропорционально большие — такими чугунные котлы да мешки таскать. Их детей разбросало по свету, и им самим осталось доживать в тоскливо-одинокой деревне в северной глуши. Суровый насыщенный серый цвет комнаты соответствует самому укладу жизни на Севере. Каждая из старух ушла внутрь себя, вспоминая, чем изболелась и нарадовалась душа за долгие годы. Но не скорбь и память о былом задают тональность всей картины. Попков поднимает ноту скорби до высокого жизнеутверждения, заполняя картину красным цветом, со всеми его «соками» — алым, малиновым, огневым. «На Севере пейзаж и деревня в цвете очень сдержанны, и уж если появляется цветок или красное платье, то они смотрятся значительно и воздействие их обостренно выразительное» (В. Попков). И этот красный цвет в нарядах старух, как вспышка, становится основой для восприятия образа, иначе звучит вся тема картины... «Трагичность радостная» — любимое попковское выражение. «Для меня сцена, которую я изобразил в картине, ни с нытьем, ни с безысходностью, тоской ничего общего не имеют. Вдовы, уйдя мысленно в молодое, счастливое время, хотят в прошлом набраться сил для сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Это — жизнеутверждение, хотя и трагическое по своему проявлению».

Вдовы, опаленные опытом войны, разлук, смертей — красный цвет объединяет их в единое целое, здесь дух сестринства. За суровостью, строгостью этих образов диссонирующий красный звучит цветом жизни, выявляется сокрытая внутренняя сила этих женщин, не случайно в центре композиции — прямая, словно внутренне несогбенная, не разуверившаяся старуха.

И здесь Попков высказал что-то из «главного». Интуитивно, на ощупь он подходит к теме христианского смиренного принятия и несения своего креста. Смиренно, достойно принимая свою вдовью долю, одиночество, все тяготы быта и жизни, которые пришлось вынести, душа духовно наполняется — отсюда внутренняя сила этих старух, отсюда «трагичность радостная». Пускай в углу вместо иконы портрет Карла Маркса — деталь достоверная: «рисунок с моей хозяйки, у которой от мужа остались его убежденность, его чистота веры в партию, выраженная в свято оберегаемых и дорогих портретах Маркса и Ленина в углах избы» (В. Попков.) В этих портретах вождей запечатлелось противоречивое время, но весь уклад внутренней жизни этих деревенских баб уходит не к партийным ленинским нормам, а к вековым русским религиозным истокам.

В то время написать такую вещь, по смыслу многомерную, с символичным подтекстом, было вызовом. Картину приняли неоднозначно, Попкова упрекали в излишней мрачности и безысходности, не охватывая всей глубины замысла.

Для Попкова «Вдовы» — тема личная, перед глазами судьба его матери, которая в начале войны осталась вдовой. По воспоминаниям друзей Попкова, его мать была человеком, олицетворявшим кротость и смирение. Степанида Ивановна была очень набожна, много лет проработала в церкви звонарем, маленькая, сухонькая, она вселяла в сына доброту и спокойствие. К ней приходит он перед началом новой работы: «Мам, благослови меня».

«Где поют, а не стонут»

В 1970 году Попков заканчивает картину «Мать и сын», где изображает себя и свою мать. На картине вечер, наполненная тишина в комнате, лампа с абажуром, отражающимся в окне; сын лежит больной и слушает, как мать перед иконой читает Библию. Многие искусствоведы отмечали, что в образе сына просвечивает ссылка к иконному образу «Спаса Нерукотворного», здесь возможна перекличка с вечной темой Богоматери с младенцем — темой жертвенной материнской любви и молитвенного прошения за сына, которому суждено пронести свой крест. На картине — мать молится, сын внимательно вслушивается в ее молитву, и душа приучается к Божественному слову, проникается им. Красный абажур, перекличка красного в одежде и в вещах создают внутреннюю напряженность образа — здесь сосредоточенное постижение Смысла.

Попков не был церковным человеком, но существовала духовная, «корневая» связь с матерью, которая очевидно питала его, зрительно на картине это единение опять же усиливается цветовым решением — сочетанием белого и красного в образе матери и сына. Возможно, эта особая близость с верующей матерью явилась истоком того, что в творчестве Попкова все полнее начинает звучать христианский подтекст, который, впрочем, скорее просвечивает, чем явственно проговаривается. Но, думается, главным все-таки здесь было его собственное постоянное стремление «вгрызаться в жизнь, узнавать, постигать основные законы нашего бытия».

В его работах почти исчезает сюжетная линия, появляется очень тонкий настрой, вслушивание. Попков писал, что ему хочется в картинах «наряду с конкретным выразить нечто неясное, духовное неосязаемое».

Он пишет «Тишину», «Майский праздник», «В Соборе» (1974 год). Последнюю, как ни странно, он задумал, находясь в поездке, в Германии, а заканчивал уже в России. На картине косые лучи солнца осветили храм, и всё вокруг — в золотистых прозрачных отсветах всё преображающего небесного золота. В знаковом автопортрете «Шинель отца» он изображает себя примеряющим солдатскую шинель, символично задавая вопрос своим современникам: по плечу ли военный подвиг отцов их поколению? Хватит ли внутренней силы, цельности, мужества? «Осенние дожди. Пушкин» — Попков работал над этой совершенно изумительной вещью в Михайловском, и кажется, будто он написал все как было, с натуры: Пушкин видел, чувствовал эти русские дали, простор, ширь полей, смотрел на серое небо, в котором тает вечная осенняя грусть, вдыхал этот воздух, когда «дохнул осенний хлад». Здесь единый образ — поэта и России — земли, которая щедро питала Пушкина поэтической силой.

Это не напрямую религиозные сюжеты, но в этих темах Попков затрагивает что-то неизбежно важное, «сущее» во внутренней жизни каждого человека.

В 1972 году закончена «Северная часовня». Картина выдержала на выставке страшный бой с чиновниками из управления культуры, ее требовали снять. Попкова в целом в те годы выставляли случайными, слабыми вещами, нехарактерными для него; на республиканские и всесоюзные выставки его почти не допускали. Доходило до курьезов: знаменитую попковскую «Шинель отца» не хотели включать в экспозицию выставки в Манеже на том основании, что Попков изобразил там себя в ботинках импортного производства. Главное место, где он мог выставляться, были небольшие по масштабу осенние и весенние выставки, да и там стоило огромного труда удержать его работы — «жутко много попадало Попкову. Страшно. Как-то очень жестоко. Рьяно боролись с формалистическим, как они называли, искусством». Попков все время искал, экспериментировал, но главное, «он увлекал за собой все, что живо, неравнодушно, дерзновенно, к постижению тайн человеческой души», — вспоминал художник Игорь Обросов.

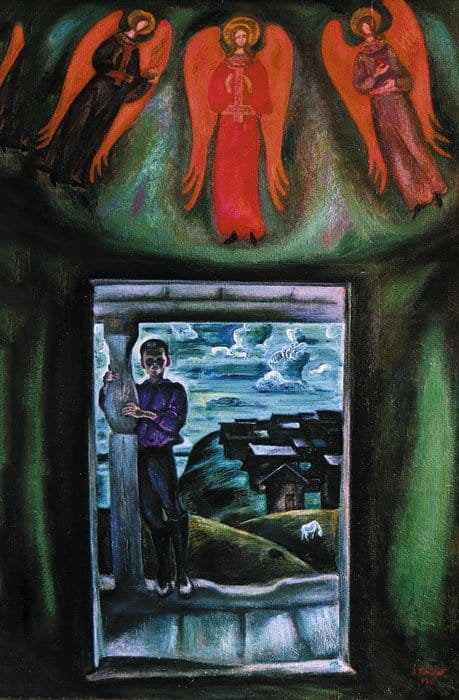

«Северную часовню» удалось отстоять. На картине — фигура мальчика, застывшего в проеме дверей у входа в часовню. Он завороженно смотрит внутрь, словно «луч из рая» коснулся души, и она замерла от настигшего ее чувства благоговения перед тайной и красотой небесного пейзажа. Зритель видит только часть храмовых росписей — трех ангелов, осеняющих своим покровом всех входящих, написанных сияющим, радостным алым цветом по контрасту с серебристой синевой северных далей.

Попков долгое время увлекался древнерусским искусством и в 1964 году даже специально ездил в средневековый монастырь Ферапонтово, украшенный фресками Дионисия, чтобы сделать этюдные зарисовки с фресок. Кажется, от созерцания видимого образа небесной Красоты — лишь шаг к постижению жизни невидимой, к сакральному измерению, к открытию самого источника этой Красоты. Сам Попков, подобно мальчику на картине, стоял у порога этого открытия. Всматривание, вслушивание в эту тайну — уже участие. Поэт Николай Тряпкин, современник Попкова, вспоминая о своей юности, писал:

Пусть не чтил я святых и, на церковь взглянув,

не крестился,

Но, когда с колокольни звала голосистая медь,

Заходил я в притвор, и смиренно в дверях становился,

И смотрел в глубину, погружённую в сумрак на треть.

Замирала душа, и дрожало свечное мерцанье,

А гремящие хоры свергали волну за волной.

И всё чудилось мне, что ступил я в предел Мирозданья

И что вечность сама возжигала огни предо мной.

Так созвучно настроению попковской картины! Кажется, в этой знаковой работе он предощущает выход из того духовного тупика, в котором оказалось его поколение — это люди, сформировавшиеся в атеистическую эпоху, лишившую их веры, мистического опыта бытия, они шли по жизни словно на ощупь, по бездорожью, болезненно чувствуя свою оторванность от света: «Укажите мне край, где светло от лампад, укажите мне место, какое искал, — Где поют, а не стонут, где пол не покат», — хрипел в микрофон в те годы Владимир Высоцкий.

Как курок на взводе

В поэзии, живописи, в кинематографе не случайно в это время рождаются похожие образы — в песне Высоцкого: «Образа в углу и те перекошены», у Попкова в картине «Тишина» — полуразрушенные церкви с дырявым куполом, у Шукшина в фильме «Калина красная» — затопленный храм. Во всем какая-то «вывихнутая» жизнь, трагический слом вековых устоев, Богооставленность и … отчаянная тоска по какой-то другой, нездешней Правде. В этих голосах эпохи — вся сложность внутреннего самоопределения поколения 1960–1970-х.

Большая часть интеллигенции его поколения существовала по инерции, под охраной государственного признания и нехитрых законов приспособленчества, но те, кто хоть как-то задумывались, да к тому же имели талант от Бога, — они зачастую срывались в запой, подходили к «краю», не умея, не зная, как сохраниться от себя, своих страстей и от безбожного времени. В 1966 году в последний момент тесть Попкова вытащил его из петли. Приступ отчаяния. Многое тогда навалилось — ссоры с женой из-за его запоев, бесконечные стеснения и препоны чиновников по отношению к его работам.

Попков вообще был человеком отчаянным, задиристым, всегда острым, неожиданным. «Все его творчество на нерве держалось. Такой был и в жизни» (художник Игорь Попов). Многие из друзей вспоминают его лихачества: «Объявили посадку на поезд. Оставалось не больше трех минут. У Вити падает монета между платформой и вагоном. Он спускается вниз, поднимает монету и забирается назад», или когда «зимой, отделившись от компании друзей, он спускается с моста к реке, и идет по еле замерзшему льду».

«Он всегда был как курок на взводе, сжатой пружиной, готовой в любой момент высвободиться», — вспоминал искусствовед Григорий Анисимов.

Показательна была его реакция на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Попков тогда в знак протеста то ли всерьез, то ли в шутку постригся наголо. На предложение работать на КГБ «вежливо» уклонился: «Ну рад бы служить, но пью!» Он был одним из немногих, кто поднял руку и поддержал выдвижение Солженицына на Ленинскую премию, хотя голосовать за него в то время требовало определенного мужества. Всегда занимал очень независимую позицию по отношению к наиболее реакционной части руководства Академии художеств и Союза художников. Художник Макс Бирштейн запомнил выразительную сцену: «В Колонном зале Дома Союзов заканчивал работу съезд Союза художников. Мы стояли с Витей и друзьями в фойе и разговаривали. Была слышна трансляция. Председательствующий говорит, что мы подходим к оценке деятельности прошлого Правления. Есть предложение признать работу хорошей, и есть предложение признать работу удовлетворительной. Когда мы это услышали, Вити с нами уже не было. Он как Гагарин шпарит по красному ковру с поднятым вверх мандатом. Президиум в замешательстве. Виктор энергичным шагом поднимается на трибуну: “Я предлагаю работу считать неудовлетворительной”. Он был единственным, кто сказал об этом открыто. Запомнилась его молниеносная реакция, когда от дружеской беседы, может быть пустой, он моментально оказался на трибуне».

Многие отмечали, что в последний год его жизни над ним всегда висела какая-то тревога, он словно предчувствовал приближение чего-то трагического. Макс Бирштейн вспоминал, что незадолго до смерти Попков принес стопку пластинок, перевязанную ленточкой, и сказал: «Прошу проиграть это на моих похоронах».

Виктор Попков погиб, пытаясь остановить машину, чтобы добраться до дома. Случайно подошел к инкассаторской машине, его приняли за грабителя и выстрелили в упор. Прощание проходило в Доме художника на Кузнецком мосту. На сцене поставили картины «Осенние дожди. Пушкин» и «Хороший человек была бабка Анисья» — последнюю значительную работу Попкова, которую он успел завершить перед смертью. Случайно или неслучайно, но в этой картине — итог авторских размышлений о смерти, о смысле человеческого существования. Получилось, написал реквием самому себе.

«Теперь несите»

Картина раскрывается перед зрителем постепенно. Сначала как сцена деревенских похорон, но постепенно открывается весь масштаб замысла: здесь величие земли и значительность и величие каждой человеческой жизни, пускай и никому неведомой, деревенской бабки Анисьи.

Большой мощный дуб как древо жизни, среди его багряной листвы неожиданно просвечивают зеленые листья; тот же смысловой мотив повторяется в изображении людей: группка молодых композиционно и в цветовом решении отдельна от толпы старух в черном. Здесь вечный земной круговорот увядания жизни и ее нового зачатия, в который включены и природа, и человек. На переднем плане ребенок, который еще не может вникнуть в суть происходящего, он стоит спиной к могиле и лицом к зрителю — жизнь продолжается. Освещенная желтым осенним солнцем холмистая земля на переднем плане усыпана багряными листьями, и это «пышное природы увядание» есть движение от жизни к смерти. Тема осени традиционна в мировом искусстве — это нота грусти, элегии, предощущения расставания и время сбора урожая и в земном, и символически в духовном смысле — время собирать сеянное. При всей трагичности происходящего колорит полотна, звонкий, янтарно-золотой придает всему произведению некую просветленность. Бабка Анисья была «хорошим человеком», и оттого жизнь ее венчается полнотой, она плодоносна. Бытовая реальность узнаваема в одежде, в типажах, кладбищенских памятниках. Похороны происходят в маленькой северной деревушке и одновременно на широчайшем фоне, в огромном мире. Попков не случайно берет ракурс с высоты птичьего полета и решает писать «Бабку Анисью» как цветную икону… «Лица, как в иконах — охра, лепка, пробела», — чтобы перейти на принципиально другой язык — язык метафизических понятий, который для всякого столетия, вне времени.

Интересна деталь: на картине нет дождя, а люди под плащами. «Тут дождь в душе, — писал Попков, — защищенность мира от чего-то отрицательного».

На выставке «Бабка Анисья» прошла незамеченной, как говорили художники, «не получила прессу». Это было для Попкова очень болезненно. Он ждал разговора о картине, ему важно было быть понятым, услышанным, потому что в своих работах все время пытался говорить о вещах важных, сущих; пытался интуитивно пробить границу некой духовной тесноты своего поколения, о которой образно написал Высоцкий: «и сверху лед и снизу». Но значение работ Попкова, при всем его авторитете, не было до конца ясным для его современников.

Он погиб 12 ноября 1974 года. Инкассаторы защищали себя и доказывали, что это было нападение. Когда стало очевидным, что произошло убийство, друзья-художники, которые были с Виктором в последние минуты его жизни, разбежались; какое-то время он еще был жив.

Вспоминает мать Виктора Попкова, Степанида Ивановна: «Хоронили с колокольным звоном. Все сама делала. Приезжали семинаристы. И они так отпевали! — Весь храм дрожал. Два часа отпевали. И батюшка проповедь сколько говорил. А как привезли, пошла, в колокол ударила… Теперь несите».

Невольно вновь вспоминается картина «Мать и сын» — тема Света и Смысла, тема материнской любви и молитвенного прошения за сына, которому суждено пронести свой крест. Попков свой крест пронес без малодушия. «Человек, взыскивающий совести в искусстве», — написал о нем искусствовед Григорий Анисимов. Совесть принято называть голосом Божиим в человеке, этот-то голос и «взыскивал» Попков в жизни, правда этого поиска выплеснулась на его холсты.