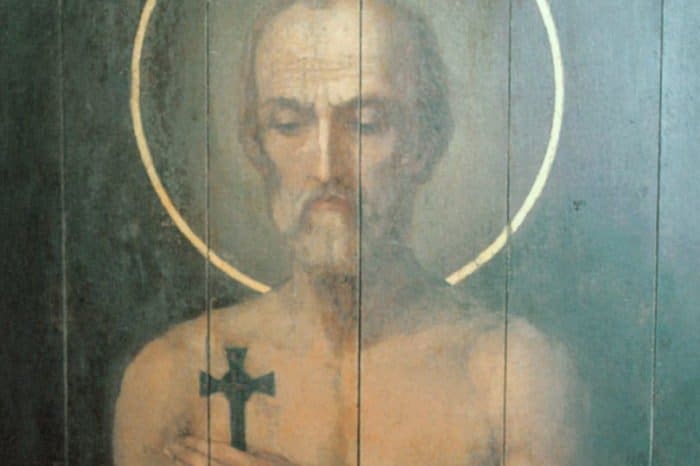

Митрополит Антоний родился в 1914 г. Раннее детство провел в Персии, где его отец был российским консулом. После революции семья несколько лет скиталась по Европе и в 1923 году осела в Париже. Будущий митрополит окончил здесь среднюю школу, затем биологический и медицинский факультеты университета. В 1939 г., перед уходом на фронт хирургом французской армии, тайно принес монашеские обеты; в мантию с именем Антония был пострижен в 1943 г. В годы немецкой оккупации - врач в антифашистском движении Сопротивления. После войны продолжал медицинскую практику до 1948 года, когда был призван к священству, рукоположен и направлен на пастырское служение в Великобританию. Епископ (1957), митрополит и Патриарший Экзарх в Западной Европе (1966); освобожден от этой должности по собственному прошению в 1974 г.; с тех пор полностью посвятил себя пастырскому окормле-нию все увеличивающейся паствы своей епархии и всех, кто обращается к нему за советом и помощью. Скончался 4 августа 2003 г. в Лондоне.

ПЕРВЫЕ УРОКИ

С меня в детстве ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требуют, потому что родители большие и сильные и поэтому могут сломить ребенка. Но, с другой стороны, если что-то говорилось никогда не отступали.

Принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, меня могли наказать, но в этом всегда был смысл, мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.

Ко мне ласково относились, но не баловали - в том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие, мелкие вещи, а уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, один какой-то предмет; одна вещица - это было чудо, это была радость, и это можно было ценить годами. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или книга - с ними жили месяцами, иногда годами, и за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда.

Во Франции, когда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Моя мать работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности - все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, трудную школу: это была школа за окраиной Парижа, в районе, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И, конечно, мальчишки, которые были в школе, были оттуда, и мне это далось вначале чрезвычайно трудно, я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно - вообще считалось нормальным, что новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Ну, били, били и, в общем, не убили. Научили сначала терпеть побои, потом научили немного драться и защищаться - и когда я бился, то бился насмерть, но никогда в жизни я не испытывал так много страха и так много боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: все равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет сорок пять, когда это уже было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело, мне было восемь-девять лет, и я не умел жить. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, - ее мне пришлось годами потом изживать, действительно годами.

Мой отец жил в стороне от нас, он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за все, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер пятидесяти трех лет (2 мая 1937 г.). Но он мне несколько вещей привил.

Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: "Я о тебе беспокоился этим летом". Я полушутливо ему ответил: "Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?" Он ответил: "Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь". И потом прибавил: "Ты запомни: жив ты или мертв - это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть". И о смерти он мне раз сказал вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: "Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты".

ЛЮБОВЬ ОТЦА ГЕОРГИЯ

В 1925 году я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с десяти-одиннадцати нас учили воинскому строю, и все это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России все, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически, и умственно готовы к этому. Так нас учили в течение целого ряда лет.

В 1927 году (просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась) я попал в другую организацию, которая называлась "Витязи" и была создана Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался.

Что касается Церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов; Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением.

И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 году в детском лагере был священник (прот. Георгий Шумкин. - Ред.), который нам казался древностью - ему было, наверное, лет тридцать, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить: это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были "хорошие" или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. Каждый мог получить ее всю, не то чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась. Единственное, что случалось: эта любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью или большим горем. Но это были как бы две стороны той же самой любви, никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась.

ЧУДО

Великим постом какого-то года, кажется, тридцатого, нас, мальчиков, стали водить наши руководители на волейбольное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все от этого отлынивали как могли, кто успел сбежать, сбежал, у кого хватило мужества воспротивиться вконец, воспротивился, но меня руководитель уломал. Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому что это будет полезно для моей души или что-нибудь такое, потому что, сошлись он на душу или на Бога, я не поверил бы ему. Но он сказал: "Послушай, мы пригласили отца Сергия Булгакова, ты можешь себе представить, что он разнесет по городу о нас, если никто не придет на беседу?" Я подумал: да, лояльность к моей группе требует этого. А еще он прибавил замечательную фразу: "Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там". Я подумал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И все было действительно хорошо, только, к сожалению, отец Сергий Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать свои думы, и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уже не мог оторваться от его слов.

Помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был замечательный богослов, и он был замечательный человек для взрослых, но у него не было никакого опыта с детьми, и он говорил, как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость все "рабские" свойства, в которых нас упрекают начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря на то, что это была страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и покончить с этим; мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было совершенно очевидно, что он знает свое дело, и, значит, это так.

Я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз четыре, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырех, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался, я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу, потому что, прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности. За каждым Евангелием есть какая-то культурная база, Марк же писал именно для таких молодых дикарей, как я, - для римского молодняка. Этого я не знал - но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других.

Я сел читать, и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь, со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь - и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел, я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут - значит это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, все, что о Нем говорят, - правда. Это того же рода логика, как у ранних христиан, которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от начала, а через встречу с Христом живым, из чего следовало, что распятый Христос был тем, что говорится о Нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл.

ЭТО - ЖИЗНЬ

Я старался осуществить свою вновь обретенную веру различным образом: я был так охвачен восторгом и благодарностью за то, что со мной случилось, что проходу никому не давал; я был школьником, ехал на поезде в школу и просто в поезде к людям обращался, ко взрослым: вы читали Евангелие? вы знаете, что там есть? Я уж не говорю о товарищах в школе, которые претерпели от меня многое.

Второе - я начал молиться: меня никто не учил, и я занялся экспериментами, я просто становился на колени и молился, как умел. Потом мне попался учебный часослов, я начал учиться читать по-славянски и вычитывал службу - это занимало около восьми часов в день, я бы сказал, но я недолго это делал, потому что жизнь не дала. К тому времени я уже поступил в университет, и было невозможно учиться полным ходом в университете - и это. Но тогда я службы заучивал наизусть, а так как я ходил в университет и в больницу на практику пешком, то успевал вычитывать утреню по дороге туда, вычитывать часы на обратном пути, причем я не стремился вычитывать, просто это было для меня высшим наслаждением, и я это читал. Потом отец Михаил Вельский дал мне ключ от нашей церковки на улице

Монтань-Сент-Женевьев, так что я мог заходить туда в любое время, но это было сложно. И по вечерам я молился долго - ну, просто потому, что я очень медлительный, у меня техника молитвы была очень медлительная. Я вычитывал вечернее правило, можно сказать, три раза: прочитывал каждую фразу, молчал, прочитывал второй раз с земным поклоном, молчал и вычитывал для окончательного восприятия - и так все правило. Все это вместе взятое занимало около двух часов с половиной, что было не всегда легко и удобно, но очень питательно и насладительно, потому что тогда доходит, когда ты всем телом должен отозваться: Господи, помилуй! - скажешь с ясным сознанием, потом скажешь с земным поклоном, потом встанешь и скажешь уже, чтобы запечатлеть, и так одну вещь за другой. Из этого у меня выросло чувство, что это жизнь: пока я молюсь - я живу, вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает.

ПРОЩАНИЕ С ОТЦОМ

Мой отец был тихий человек, мало говорил; мы редко общались. На Пасху ему стало нехорошо, он прилег. Я сидел рядом с ним, и впервые в жизни мы говорили с полной открытостью. Не слова наши были значительны, а была открытость ума и сердца. Двери открылись. Молчание было полно той же открытости и глубины, что и слова. А затем настала пора мне уйти. Я попрощался со всеми, кто был в комнате, кроме отца, потому что чувствовал, что, встретившись так, как мы встретились, мы больше не можем разлучиться. Мы не простились. Не было сказано даже "до свидания", "увидимся"; мы встретились - и это была встреча навсегда. Он умер в ту же ночь. Мне сообщили, что отец умер; я вернулся из госпиталя, где работал; помню, я вошел в его комнату и закрыл за собой дверь. И я ощутил такое качество и глубину молчания, которое вовсе не было просто отсутствием шума, отсутствием звука. Это было сущностное молчание, молчание, которое французский писатель Жорж Бернанос описал в одном романе как "молчание, которое само - присутствие". И я услышал собственные слова: "А говорят, что есть смерть... Какая ложь!"

МОРКОВКА И НОЖ

Решив идти в монашество, я стал готовиться к этому и делал все ошибки, какие только можно сделать в этом смысле: постился до полусмерти, молился до того, что сводил всех с ума дома, и так далее. Обыкновенно так и бывает, что все в доме делаются святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, все выносить от "подвижника". Помню, как-то я молился у себя в комнате в самом возвышенном духовном настроении, и бабушка отворила дверь и сказала: "Морковку чистить!" Я вскочил на ноги, сказал: "Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?" Она ответила: "Я думала, что молиться это значит быть в общении с Богом и учиться любить. Вот морковка и нож".

Медицинский факультет я окончил к войне, в 1939 году. На Усекновение главы Иоанна Крестителя (11 сентября.- Ред.) я просил своего духовного отца принять мои монашеские обеты: постригать меня было некогда, потому что оставалось пять дней до ухода в армию. Я произнес монашеские обеты и отправился в армию, и там пять лет я учился чему-то; по-моему, отличная была школа. Чему учился? - послушанию, например. Я поставил вопрос отцу Афанасию: "Вот я сейчас иду в армию - как я буду осуществлять свое монашество и, в частности, послушание?" Он мне ответил: "Очень просто. Считай, что каждый, кто дает тебе приказ, говорит именем Божиим, и твори его не только внешне, но всем твоим нутром. Считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет, - твой хозяин, служи ему, как купленный раб".

ВОЙНА И ОККУПАЦИЯ

На войне же была все-таки какая-то доля опасности, и поэтому сознание, что ты действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь, и тебе страшно или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то два пласта: выше, над тобой - воля Божия, Его видение истории, и ниже - как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоело жаться, и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем; и на самом деле он ни при чем, кроме того, что портит все.

Потом кончилась война и началась оккупация, я был во французском Сопротивлении три года, потом снова в армии, а потом занимался медицинской практикой до 1948 года. В Сопротивлении я ничего не делал интересного; это самая, можно сказать, позорная вещь в моей жизни, что я ни во время войны, ни во время Сопротивления ничего никогда не сделал специально интересного или специально героического. У нас был знакомый старый французский врач, еще довоенного изделия, который уже был членом французского медицинского Сопротивления, и он меня завербовал. Заключалось это в том, что ты числился в Сопротивлении, и если кого-нибудь из Сопротивления ранили, или нужны были лекарства, или надо было кого-то посетить, то посылали к одному из этих врачей, а не просто к кому попало. Были ячейки, приготовленные на момент освобождения Парижа, куда каждый врач был заранее приписан, чтобы, когда будет восстание, каждый знал, куда ему идти. Но я в свою ячейку так и не попал, потому что за полтора-два года до восстания меня завербовало французское "пассивное Сопротивление" и я занимался мелкой хирургией в подвальном помещении госпиталя Отель Дьё, и поэтому, когда началось восстание, я пошел туда - там было гораздо больше работы, там я был нужнее. Кроме того, очень было важно, чтобы там были люди, которые могли законно требовать новых припасов лекарств и новых инструментов, чтобы их переправлять: к нам приходили из этих ячеек, а мы им передавали казенные инструменты, иначе им невозможно было бы получить их в таком количестве. Одно время французская полиция поручила мне заведовать машиной "скорой помощи" во время бомбежек, и это давало возможность перевозить куда надо нужных Сопротивлению людей.

Еще одно интересное открытие периода войны, оккупации. Одна из вещей, с которыми нам в жизни, и тем более в молитве, приходится бороться, - это вопрос времени. Мы не умеем - а надо научиться - жить в мгновении, в котором ты находишься: ведь прошлого больше нет, будущего еще нет, и единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь, а ты не живешь, потому что застрял позади себя или уже забегаешь вперед себя. И дознался я до чего-то в этом отношении милостью Божией и немецкой полиции. Во время оккупации я раз спустился в метро, и меня сцапали, говорят: покажи бумаги! Я показал. Фамилия моя пишется через два "о": Bloom. Полицейский смотрит, говорит: "Арестовываю! Вы -англичанин и шпион!" Я говорю: "Помилуйте, на чем вы основываетесь?" - "Через два „о" фамилия пишется". Я говорю: "В том-то и дело - если бы я был англичанин-шпион, я как угодно назывался бы, только не английской фамилией". - "А в таком случае, что вы такое?" - "Я русский". (Это было время, когда советская армия постепенно занимала Германию.) Он говорит: "Не может быть, неправда, у русских глаза такие и скулы такие". - "Простите, вы русских путаете с китайцами". "А, - говорит, - может быть. А все-таки, что вы о войне думаете?" А поскольку я был офицером во французском Сопротивлении, ясно было, что все равно не выпустят, и я решил хоть в свое удовольствие быть арестованным. Говорю: "Чудная война идет - мы же вас бьем!" "Как, вы, значит, против немцев?" - "Да". - "Знаете, я тоже (это был французский полицейский на службе у немцев), убегайте поскорее".

"ПОЙДИ НА ЭКЗАМЕН И ПРОВАЛИСЬ"

Я, например, одно время страшно увлекся мыслью сделать медицинскую карьеру и решил сдавать экзамен, чтобы получить специальную степень. Я отцу Афанасию про это сказал. Он на меня посмотрел и ответил: "Знаешь, это же чистое тщеславие". Я говорю: "Ну, если хотите, я тогда не буду". - "Нет, - говорит, - ты пойди на экзамен - и провались, чтобы все видели, что ты ни на что не годен". Вот такой совет: в чисто профессиональном смысле это нелепость, никуда не годится такое суждение. А я ему за это очень благодарен. Я действительно сидел на экзамене, получил ужасающую отметку, потому что написал Бог весть что даже и о том, что знал, провалился, был внизу списка, который был в метр длиной; все говорили: ну знаешь, никогда не думали, что ты такая остолопина, - и чему-то научился, хотя это и провалило все мое будущее в профессиональном плане. Но тому, чему он меня тогда научил, он бы меня не научил речами о смирении, потому что сдать блестяще экзамены, а потом смиренно говорить: "Да нет, Господь помог", - это слишком легко.

СМЕРТЬ СОЛДАТА

Мне кажется, что очень важно священнику (а если священника нет, то любому человеку, даже неверующему) подойти и дать умирающему почувствовать, что он не один. Когда человек в таком состоянии, то священник или близкий друг должен считать, что этот человек - единственный на свете, и ему отдать все внимание и все время. И тут я хочу дать пример.

В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно, посещал днем; а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: "Ну, как ты себя чувствуешь?" Он на меня взглянул глубоко, спокойно (он был крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни) и мне сказал: "Я сегодня ночью умру". Я ответил: "Да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно?" - "Умирать мне не страшно, но мне так жалко, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома - при мне были бы и жена, и мать, и дети, и соседи, а здесь никого нет..." Я говорю: "Нет, неправда, - я с тобой посижу". - "Ты не можешь просидеть со мной целую ночь". - "Отлично могу!" Он подумал, сказал еще: "Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие, а в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в момент, когда страшнее всего умирать". Я ответил: "Нет, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать, ты мне будешь рассказывать о своей деревне: дашь мне адрес своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь; если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет уже невозможно говорить, но ты сможешь на меня смотреть. К тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже меня видеть не сможешь, уже не будет сил открывать их, но ты будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь уже не будет. Твоя рука меня от пустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не был один". И так и случилось.

Это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с каждым умирающим в нашей больнице, не только своего отделения, но и других отделений, и каждый раз повторялась пусть не та же картина, но то же взаимное отношение: "нет, ты не один".

МАМА

Моя мать три года умирала от рака. Ее оперировали и неуспешно. Доктор сообщил мне это и добавил: "Но, конечно, вы ничего не скажете своей матери". Я ответил: "Конечно, скажу". И сказал. Помню, я пришел к ней и сказал, что доктор звонил и сообщил, что операция не удалась. Мы помолчали, а потом моя мать сказала: "Значит, я умру". И я ответил: "Да". И затем мы остались вместе в полном молчании, общаясь без слов. Мне кажется, мы ничего не "обдумывали". Мы стояли перед лицом чего-то, что вошло в жизнь и все в ней перевернуло. Это не был призрак, это не было зло, ужас. Это было нечто окончательное, что нам предстояло встретить, еще не зная, чем оно скажется. Мы оставались вместе и молча так долго, как того требовали наши чувства. А затем жизнь пошла дальше.

Но в результате случились две вещи. Одна -то, что ни в какой момент моя мать или я сам не были замурованы в ложь, не должны были играть, не остались без помощи. Никогда мне не требовалось входить в комнату матери с улыбкой, в которой была бы ложь, или с неправдивыми словами. Ни в какой момент нам не пришлось притворяться, будто жизнь побеждает, будто смерть, болезнь отступает, будто положение лучше, чем оно есть на самом деле, когда оба мы знаем, что это неправда. Ни в какой момент мы не были лишены взаимной поддержки. Были моменты, когда моя мать чувствовала, что нуждается в помощи; тогда она звала, я приходил, и мы разговаривали о ее смерти, о моем одиночестве. Она глубоко любила жизнь. За несколько дней до смерти она сказала, что готова была бы страдать еще 150 лет, лишь бы жить. Она любила красоту наступавшей весны; она дорожила нашими отношениями. Наши отношения были глубоки и истинны, в них не было лжи, и поэтому они могли вместить всю правду до глубины.

ПРИВИЛЕГИИ СВЯЩЕННИКА

Нет власти у священника; нет прав у священника; есть только страшная и дивная, подлинно божественная привилегия любить до смерти и смерти крестной. Кто-то из западных подвижников, спрошенный, что такое священник, ответил: "Священник - это распятый человек". Это человек, который отрекся и отрекается, и каждый час должен заново отречься от себя, от каких бы то ни было прав; не только от ложного права творить зло и быть грешником, но даже и от законных прав человечности, человеческой жизни. Он - образ Христов, он - икона, он -Христова забота, он - Христова любовь; он - Христова кровь, которая может быть излита.

Еще с очень ранних лет, как только я, четырнадцатилетним мальчиком, прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа; и тогда, еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, Каким Он мне открылся: как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все; и если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: Горе мне, если я не благовествую (1 Кор 9:16)... Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступление перед Богом, это чудо сотворившим, и перед людьми, которые по всему лицу земли сейчас жаждут, жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни: не о той жизни, которой мы живем изо дня в день, порой такой тусклой, порой такой страшной, порой и такой ласковой, но земной, а слова о жизни преизбыто-чествующей, о жизни вечной, бьющей ключом в наших душах, в сердцах, озаряющей наши умы, делающей нас не только проповедниками, но и свидетелями Царства Божия, пришедшего в силе, проникающего в нашу душу, пронизывающего нашу жизнь.

Когда я принимал постриг немного более двадцати пяти лет назад, духовник мне сказал: "Ты ищешь в монашестве подвига и самоутверждения. Помни, что монашество - только в победе Божественной Любви в тебе, то есть в Божией по беде над тобой". Я думаю, в этом все дело. Если монашество определять тем, что ты, как мантийный монах, должен отбивать тысячу поклонов и читать пять тысяч Иисусовых молитв, и к тому прибавить все уставные богослужения, - конечно, некогда заниматься богословием и некогда заниматься пастырством, это друг друга исключает просто по времени, физически исключает.

Если монашество заключается в том, чтобы не быть, чтобы только Бог был в тебе и через тебя действовал, чтобы от тебя не осталось ничего, кроме послушливости, кроме прозрачности, кроме внутреннего богоприимного безмолвия и богоприимной немощи, тогда можно пастырством, во всяком случае, заниматься, потому что пастырство - это любовь.

Одна из задач духовника в том, чтобы воспитать человека в духовной свободе, в царственной свободе чад Божиих, и не держать его в состоянии инфантильности всю жизнь: чтобы он не прибегал всегда по пустякам, пусто, напрасно к своему духовному отцу, а вырос в такую меру, когда он сам научится слышать то, что Дух Святой вещает неизреченными глаголами в его сердце.

Мне вспоминается один молодой священник, который как-то, приступая к Литургии, вдруг почувствовал, что он не в состоянии совершить это таинство, что ему слишком страшно, что он не может его совершить. Он сказал: "Господи, что мне делать?!" И в тот же момент почувствовал, как между ним и престолом Кто-то встал, так что ему пришлось отступить назад. И в течение всей Литургии он произносил слова, которые предписано священнику произносить, и знал, что Совершитель Литургии - Сам Христос, Который стоял между престолом и им. Это должен бы если не испытать (потому что это чудо, которое не всякому дано), то по крайней мере понимать каждый священник.

В чем я вижу свою задачу, сначала как священника, а затем как епископа? Во-первых, я нашел веру не через Церковь, не через организацию церковную, а непосредственно от Бога и от Евангелия. И поэтому я глубоко верю, что первое, о чем священник должен заботиться, это о своей вкорененности в молитву, в общение с Богом; священник должен постепенно углубляться в понимание евангельского слова, евангельского свидетельства, евангельской проповеди, и это живое слово Самого Бога проповедовать; то есть, во-первых, ознакомлять людей с этим словом, а во-вторых, доводить до сознания людей его жизненность, его глубину, его творческую силу. Начинается все с того, чтобы услышать слово Божие и произнести это слово.

...Административно жизнь заключается в том, чтобы создавать строй, стройность, гармонию, единодушие, и творческую силу высвобождать, а вовсе не вгонять в какие-то рамки. Вот что я могу сказать об этом; что касается до внешней, структурной администрации, мне кажется, что при взаимном понимании, при творческом сотрудничестве она сама собой заменяется чем-то гораздо более значительным: силой, действием, веянием Святого Духа и следованием по пути, который есть Сам Христос.

Церковь - это место, где люди могут выразить свою связь с Богом вместе, в порядке общей веры, общей молитвы, сознания, что они едины, что они составляют один живой организм, как бы одну личность во множестве лиц; это первое. Сознание, что мы можем говорить с Богом не "Ты и я", а вместе сказать "Отче наш", охватив и других людей чувством любви, чувством уважения, и еще, может быть, очень сильным и очень важным чувством взаимной ответственности.

Во-вторых, и в связи, конечно, с первым, Церковь должна нас учить ответственности, то есть именно тому, что христианин - это человек, которому Бог поручил заботу о мире, о материальном мире, общественном мире, о каждом отдельном человеке - верующем, неверующем - без разбора. Бог поделился с ним в какой-то мере Своим отношением к миру и Своим видением вещей; и в этом смысле христианин должен ответственно стоять в жизни: жизненной правдой, прежде всего; просто своим поведением; тем, какой он есть и что он делает; а затем, когда нужно, и словом; причем зная, что и слово, и поступок, и стояние в истине и в правде могут дорого ему обойтись.

- С какими чувствами Вы подходите к этому юбилею? [50-летие служения в священном сане.]

- Вы, вероятно, не ожидаете такого ответа, но я прямо скажу: с большой грустью. С грустью о том, что, как я чувствую, я не выполнил ничего из того, что Господь ожидал от меня и ради чего Он меня призвал - не выполнил по моей вине, потому что я не оказался достоин того, что Он возложил на меня. Я не оказался молитвенником за людей, каким должен был бы быть, я не продолжал развивать в себе знания о Священном Писании, об учении Отцов, о Литургии, как должен был бы делать. И по отношению к тем людям, которые ко мне приходили, я думаю, я не был достаточно внимателен - не в тот момент, когда они со мной были, но потом, ибо я не продолжал, как некоторые замечательные священники делали и делают, следить за ними год за годом. Я их видел в моменты кризиса, а затем, когда все успокаивалось, я им давал жить самостоятельно, независимо от меня и, вероятно, без той помощи или поддержки, на которую они надеялись.

С другой стороны, Господь исполнил то, что было сказано апостолу Павлу: "Сила Моя в немощи совершается"... И - я хотел сказать "мне удалось", но это не то выражение - Господь мне помог найти язык, который доходил до умов и до сердец людей и русских и нерусских. Так уж случилось, что Господь мне помог говорить о том, что меня самого тревожило и что имело для меня значение, помог мне вести беседы, читать лекции, которые людям что-то дали. Но в конечном итоге, я думаю, я стою перед Богом с пустыми руками. Я могу только сказать: Да, Господи, Ты совершил то или другое через меня, употребляя меня как Свое орудие, но я оказался недостоин того, что Ты совершил через меня. Вот мой личный итог. Я знаю, что люди будут судить иначе, су дить по каким-то плодам, но у меня болит сердце о том, что столько, столько было дано - и так мало исполнено.

Один мой знакомый мне говорил, что до пятидесяти лет мы стареем, а потом начинаем молодеть. Я его спросил: "Почему?" Он говорит: "Потому что после пятидесяти мы можем начать отсчет от ста и считать в обратном порядке". Так что мне сейчас шестнадцать, в будущем году стукнет пятнадцать, и так далее... Но если быть серьезным, то, конечно, годы дают о себе знать. Я уже не могу делать все, что делал раньше. Когда я был более молодым, принимал людей здесь, в комнатке при храме, по четырнадцать часов подряд. Сейчас мне это не под силу... Но "сила Бо-жия в немощи совершается", и "когда я немощен, тогда силен" - вот и все, что могу сказать...

[85-летие.] Что касается до того, что я вношу в жизнь Русской Церкви, это для меня самое большое счастье и обогащение. Я всегда мечтал служить Русской Церкви и русскому народу, и возможность, которая мне предоставлена теперь, уже много лет, - проводить беседы, которые записываются и потом издаются в России, для меня большое счастье. Я не богослов, поэтому я не стараюсь передать нашу веру на чисто богословском уровне, но открыть свою душу и сказать людям: вот что Христос внес в мою жизнь, вот то, что православие мне дало, что русское православие мне дало; и я думаю, что это единственное, что я могу сделать для России.

Составитель подборки Елена МАЙДАНОВИЧ

Мирополит Сурожский Антоний: "О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания, но хотя бы зачаточно знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он живет уже не во времени, а такой полнотой жизни, таким ликованием, которое принадлежит не просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, - это готовиться не к смерти, а к жизни. А если говорить о смерти, то говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь".