Вопрос читателя:

Здравствуйте!

Как с православной точки зрения выглядят в современной жизни патриотизм, космополитизм, ксенопатриотизм (любовь к чужой стране)? Не являются ли такие понятия условными или вообще политизированной выдумкой, ведь всё человечество в каком-то смысле друг другу «братья», и Бог любит всех, независимо от национальности?

Чем отличается православное понятие «патриотизма» от того, которое существует сейчас в массовом сознании людей в той же России?

Что вообще такое «патриотизм» с христианской точки зрения? Разве уместны чувства «любви» и даже «верности» к клочку земли, к дому, к стране, к истории в мире, где история забывается, имеется международный язык и международная валюта, где можно прилететь в любую страну за пару часов, грешники сменяются праведниками и наоборот, законы, общество и власть не заслуживают ни доверия, ни тем более «верности» и «подчинения», а на смену нациям и странам постепенно идет глобальное правительство для человечества?

Помогите, пожалуйста, мне, как убежденному космополиту, хоть немного понять патриотов. Спасибо!

Сергей

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Сергей! Вот с чем точно не помогу, так это с понятием патриотизма, «которое существует сейчас в массовом сознании людей в той же России», потому что я не знаком с серьезными исследованиями на тему того, как понятие «патриотизма» отражено в массовом сознании. На обывательском уровне, как говорят, интуитивно некое представление вроде как вырисовывается, но это именно «вроде как», потому что людей много и в понятие «патриотизм» каждый вложит свое или разные группы населения тоже вложат свое. Так что тут, простите, у меня просто нет под рукой четко (научно) прописанного концепта «патриотизм», который был бы выведен на основе анализа представления об этом в выборке, отражающей представления всего населения Российской Федерации. Увы.

Я соглашусь с Вами в том, что нередко концепт патриотизма используется в политической жизни, это не выдумка, это именно концепт, который обрастает определенными смыслами и коннотациями и вписывается в ту или иную программу. На основе программы возможны и добрые дела, и манипуляции. Дальше было бы уместно рассматривать конкретную программу, опять же, серьезно ее анализируя, «в общем» поговорить не получится (и, кстати, Вы имейте в виду, что многие серьезные понятия требуют именно серьезного подхода, не «в общем и целом». До тех пор, пока не определены четкие содержания понятий, хороший разговор невозможен. Конфликт и ссора — пожалуйста, а разговор по сути — увы, нет).

И теперь переходим к патриотизму с христианской точки зрения. По большому счету, истинное Отечество христианина — это Царство Небесное, то, к чему он стремится (см. текст Царствие Небесное: Где оно находится и как туда попасть?). По сравнению с этим все прочее не так важно и ценно, как и ценность земной жизни несопоставима с ценностью жизнь вечной. Но! Человек проживает и земную жизнь, и в земной жизни ему нужно обустраиваться. Самые важные отношения для человека — это отношения с Богом, все прочие связи перед этим не так ценны, но это именно в масштабе. В принципе же, на практике, мы знаем, как ценны (бесценны) истинная любовь, дружба, отношения с родителями, с друзьями, которых мы знаем много лет или которые появились недавно, отношения в браке, отношения с нашими детьми, племянниками, крестниками и так далее. Это все про любовь и про человеческие связи, потому что человеку естественно быть не в изоляции, а в связи с другими. И Церковь — это именно про единство людей, такова наша природа.

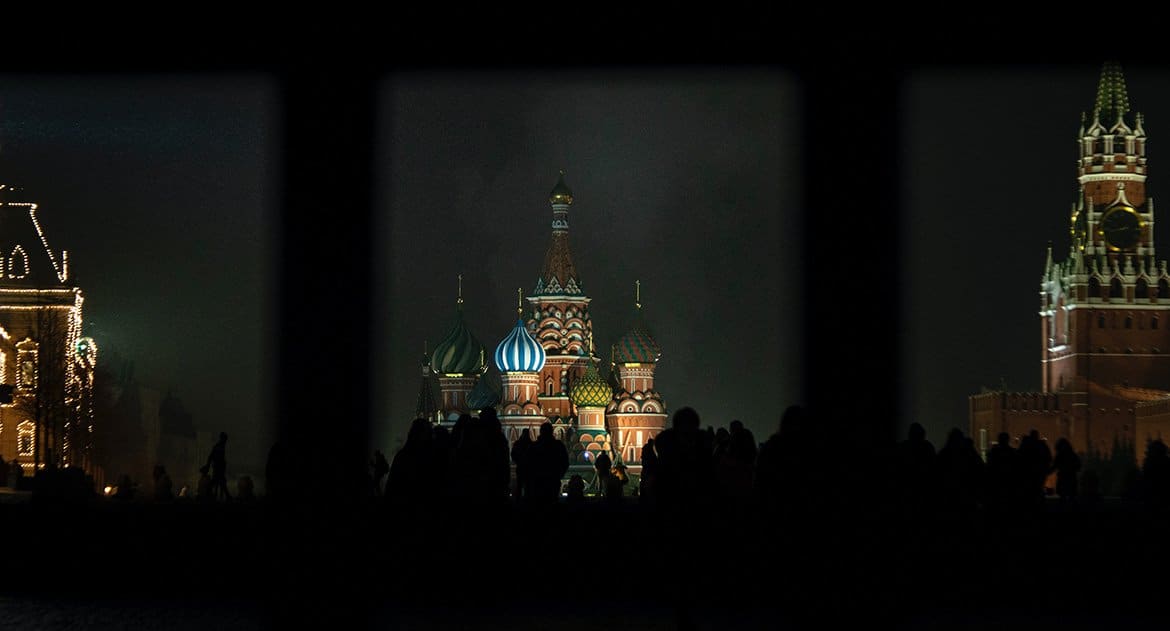

И теперь переходим в теме любви к Отечеству, я бы патриотизм определил так. В течение тысячелетий люди жили оседло и даже кочевники кочевали в пределах определенной территории. Когда твоя семья, предки, ты сам живешь на одном месте, занимаешься земледелием, пасешь скот, организуешь торговлю, строишь дом или украшаешь фамильный дом, когда с детства тебе знаком вот тот лес, этот магазин, вон в том доме живет твой лучший друг, а через несколько улиц — родственники, друзья и так далее, естественным образом формируется привязанность и любовь к данному месту, потому что оно твое. Оно может быть не самым красивым, не самым благоустроенным, но оно твое, это пространство твоей жизни. И для человека естественно украшать этот мир и обустраивать пространство, в котором он живет, через это обустройство тоже формируется связь с пространством, если хотите, да, с тем самым клочком земли.

Страна — это не только земля, это люди: родные, друзья, поколения предков. Вы можете поговорить с эмигрантами, которые потом приезжали в родную страну, как они ее чувствовали, как иначе воспринимается такая освоенная веками земля — это не то же самое, что что-то новое. И это не о том, что нельзя переезжать, а просто о естественном восприятии, которое есть в человеке, при котором твоя страна (пространство, люди) — это то, что тебе родное, просто в силу сложившихся веками обстоятельств что роднее, чем все остальные страны, и со счетов это сбрасывать нельзя. А родному хочется сделать лучше, помочь, что-нибудь для него сделать, иногда это выражается в метафоре «отдать долг», а иногда воспринимается намного проще, без пафоса. И вот это, по-моему, и есть патриотизм — любовь к Родине, понимание, что это — твой родной клочок земли, близкий, понятный. Это очень человеческое.

И вот это стремление именно к своему уголку я лично очень вижу сейчас. Конечно, мы живем в век глобализации. Но обратите внимание, как ценятся местные товары, причем не просто фабричные, а хендмейд или крафтовые. Приезжая в другую страну, турист ищет крафтовые напитки, одежду, украшения. Ручная работа ценится дороже фабричного производства, в других странах люди едут смотреть не сети гипермаркетов, которые есть везде, и есть стараются не в распространенных во всему миру кафе и ресторанах, а непременно в местных, желательно, не сетевых (если ищут знакомства со страной, а не еду подешевле), нам интересны местные напитки и фрукты, местная одежда, менталитет. Любитель путешествовать старается хоть несколько слов выучить на местном языке. И это все совсем не про глобализацию. И если Вы часто ездите, обратите внимание на то, с какими людьми Вам интереснее. Мне кажется, что в общении даже на международном уровне и в глобализированной среде лучше и достойнее выглядит человек не «без корней», а такой, который знает и ценит свое Отечество, свои корни, и не отказывается от них, а ими дорожит и на них стоит, опирается. Что-то в этом, мне кажется, есть, и о чем-то нам это говорит.

А в том, чтобы всех людей считать братьями, не впадать в национализм, уважать все страны и народы и мира и интересоваться ими, я вижу хороший интерес к многообразию этого мира и христианский взгляд на мир. О таком космополитизме можете прочитать, например, этот текст. Просто себя в многообразии мира терять не нужно.

Храни Бог!