Бабушка Пушкина. Драматичная история женщины, которая многими забыта

Уже привычно слышать от филологов, что мы говорим на языке Пушкина. А между тем читать и писать по-русски поэт мог и не научиться. Родители общались с сыном по-французски.

Да, но мы помним с детства, что рядом с «нашим всем» с колыбели была Арина Родионовна, которая и приобщила поэта ко всему русскому! Так — да не совсем так. Во-первых, не «с колыбели», а позже, а во-вторых, Арина Родионовна была… неграмотной! Говорить по-русски умела, а писать и читать — нет. Двери в мир русского языка, русской истории, семейных преданий и сказок открыл Пушкину другой человек. Увы, эту удивительную во всех отношениях женщину в популярных рассказах о судьбе поэта вспоминают нечасто...

Мифология дворянского детства

Прежде чем начать разговор о нашей главной героине, необходимо развенчать несколько мифов о самой эпохе, в которой проходило детство Александра Пушкина, и, собственно, именно о его детстве.

Миф первый. Дворянские дети в XIX веке не знали русского языка

Неправда, знали. Да, французский язык в дворянской среде был основным – и в общении, и в чтении, и в переписке. И с детьми мамы и папы по-русски зачастую не говорили. Но они вообще не так чтобы часто общались с детьми!

Рождение ребенка не особенно меняло образ жизни матери и отца: родители продолжали светскую жизнь, а ребенка отдавали на попечение мамушек, нянюшек, дядек, дворовых людей… А они все владели только русским, и ребенок слышал родную речь от них. Если же летом «барчуков» вывозили за город, в усадьбы, то в зоне их досягаемости оказывались крестьянские ребятишки и деревенские жители: там простая разговорная речь вообще была на слуху. Поэтому понимать родной язык дворянские дети могли. Другое дело — читать и писать по-русски многие из них действительно не умели: не было надобности.

Миф второй. Всё русское, сермяжное, посконное, что было в Пушкине, пришло к нему через Арину Родионовну

Это не так. Всё сложнее. Да, няня, «человек из народа», действительно оказала на творчество Александра Сергеевича огромное влияние. И уважение, которое принято проявлять к хрестоматийной няне, память о ней, почитание — всё по делу и справедливо. Но Арина Родионовна была не одна, поэта в детстве окружали и другие «люди из народа». У колыбели его сидела не Арина, а Ульяна Яковлева, первая няня поэта. А крепостную Арину выписали из села Кобрина, дав ей вольную, сначала для пестования дяди поэта, Алексея Михайловича Пушкина. Позже она перешла в семью Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных для ухода за их старшей дочери, Ольги. И лишь когда Александру Сергеевичу исполнилось пять, а то и шесть лет, Арина стала «общей няней» для всех детей Пушкиных — Оли, Саши, а потом и младшего — Левушки.

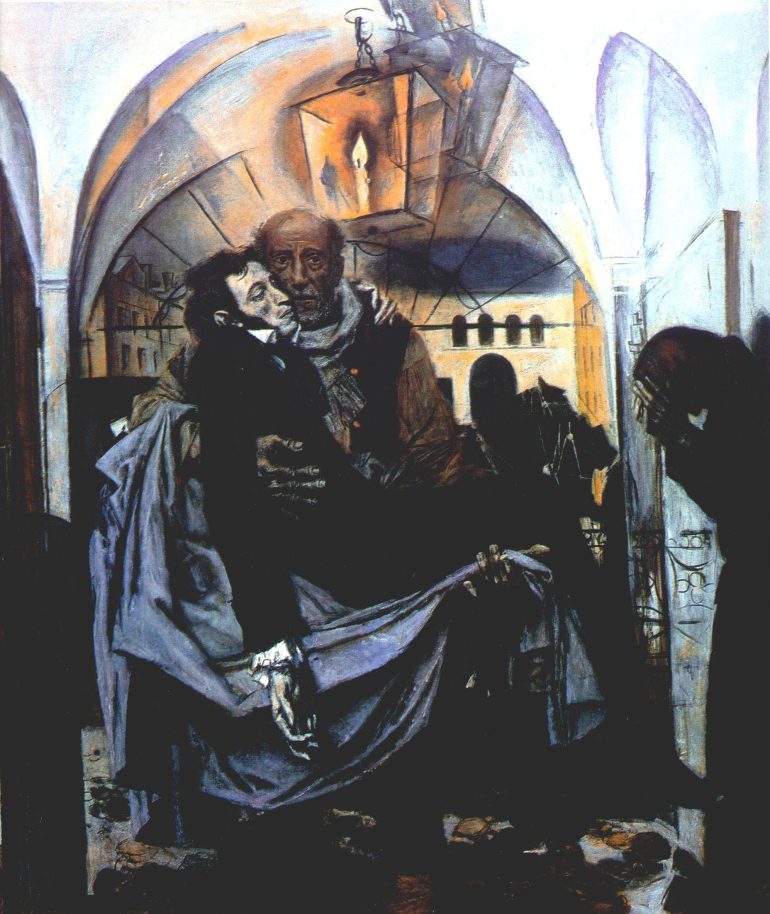

У Александра Сергеевича был замечательный преданный воспитатель и слуга, его «дядька», Никита Тимофеевич Козлов. Человек творческий, талантливый, веселый, он сам писал стихи, он научил Пушкина русской грамоте, а еще научил плавать, сопровождал в путешествиях, в южной ссылке и служил ему до последних дней. Никита нес раненного на дуэли Александра Сергеевича на руках, а после смерти любимого господина сопровождал гроб с его телом к месту захоронения в Святогорский монастырь. Влияние Козлова на поэта было разве что немногим меньше, чем влияние самой известной в России няни — Арины Родионовны.

Да, у Пушкина были и французские гувернёры, и гувернантки, но они подключались к воспитанию позже, и их участие во возрастании гения было не так велико. А вот дядьку Александр Сергеевич любил и потом вывел в «Капитанской дочке», когда писал образ Савельича.

Миф третий. У Пушкина не было детства. Родителям было наплевать на нелюбимого ребенка, маленького Сашу часто наказывали, и, если бы не всё та же «няня всея Руси», вообще неизвестно, стал бы он тем, кем стал

Нельзя сказать, чтобы у этого мифа не было вообще никаких оснований. Но всё, как говорится, не так однозначно. Нужно представлять, как воспитывали детей в дворянских семьях в начале XIX века. Дети видели своих родителей нечасто. Утром приходили получить благословение у маменьки, реже — у папеньки и к ручке допускались только в случае примерного поведения.

Граф Бутурлин вспоминал о своем московском детстве. Мальчик учил Символ веры, там есть строка «чаю воскресения мертвых». Так вот, пяти-шестилетний Бутурлин всерьез считал, что эта фраза означает примерно следующее: если он будет всю неделю хорошо себя вести, то ему будет дозволено попить чаю с матушкой в воскресенье. Вместе, за одним столом. Для него это было огромной честью и большим событием! Дети смотрели на родителей снизу вверх, как на высших существ.

А так Бутурлин описывает свой режим дня: подъем в шесть утра, на завтрак — овсяный суп (овсянка на воде), булочка — только в конце недели, в воскресенье, за хорошее поведение, то есть если гувернер ни разу на ребенка не пожаловался. Прогулки в любую погоду. В девять вечера, а то и в восемь — отбой. Всё строго по этикету: в каких выражениях высказываться, чего говорить нельзя ни в коем случае, какой поклон старшей даме, какой — младшей, как сесть, как встать, как уступить дорогу…

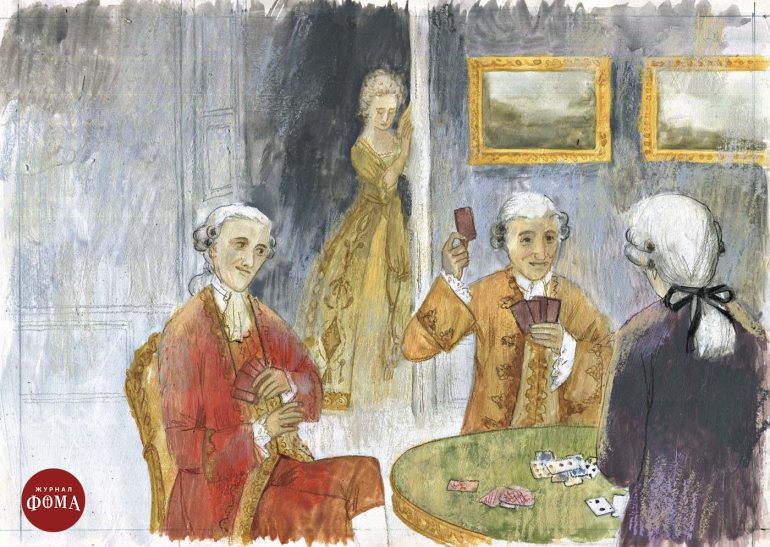

Семейство Пушкиных на этом общем фоне если и выделялось, то больше как раз в сторону вольницы для детей. Родители, Сергей Львович и Надежда Осиповна, — блестящая светская пара, которым рады были в любом обществе, были очень увлечены друг другом. Не зря чету Пушкиных в свете называли «Филемон и Бавкида» — именами героев романа XVIII века, которых связала неразлучная любовь. Надежда и Сергей следовали друг за другом как ниточка за иголочкой. Муж очень оберегал супругу, а та, в свою очередь, даже несмотря на свой взрывной темперамент, относилась к супругу с большой теплотой. Они постоянно или выезжали, или кого-то у себя принимали, вели бурную светскую жизнь, поэтому не имели ни возможности, ни особого желания строго следить за детьми. И конечно, дети этим пользовались. Например, маленькому Саше разрешалось приходить вечером в гостиную. Пока взрослые беседовали, мальчик мог спрятаться за креслом и слушать разговоры. Он с раннего детства пользовался богатой библиотекой отца и, когда поступал в Лицей, был гораздо более начитан, чего его однокашники. Пушкины ходили в гости к Бутурлиным — дети вместе обучались там танцам. У Бутурлиных тоже была прекрасная библиотека, к которой проявлял интерес Александр… Словом, детство поэта было во многом даже лучше, чем у его ровесников!

При этом характер у Саши был непростой. Обидчивый, застенчивый, неуклюжий из-за своей полноты (да-да!) он, в отличие от младшего Лёвушки — ласкового, послушного любимчика, красивого, как ангелок, — действительно часто раздражал мать, унаследовавшую от своего отца вспыльчивый нрав. Отца же боялись все дети Пушкиных: он большого интереса к ним не проявлял и тоже мог вспылить не по делу. Иногда, когда Саша выходил за рамки и вел себя неподобающе, мать с отцом его останавливали и — да! — наказывали. Как наказывали детей и в других дворянских домах. Это было нормой и обязанностью родителей. Сына могли отчитать, посадить в угол, перестать с ним разговаривать и даже оставить без еды на целый день. Исключительно ради его же пользы. Поскольку ребенок в ту эпоху не считался еще «полноценным» человеком. Он был некой «заготовкой», которую предстояло еще «отшлифовать», прежде чем он созреет для взрослого общества и получит право встать со взрослыми на одну ступень.

И чем родовитее семья, тем дольше и тщательнее длилась эта «отшлифовка». Пушкин гордился своим шестисотлетним дворянством. Мог бы гордиться семисотлетним, если бы знал все подробности своей родословной, известные нынешним исследователям. И вот ребенку три или четыре года, а он уже представитель древнего рода и несет ответственность за всех своих предков! Поэтому не имеет права посрамить фамилию ни словом, ни жестом. Любой его проступок бросает тень на весь род. Стоит ли удивляться строгости взрослых по отношению к детям и их отстраненности от родных сыновей и дочерей?

Другое дело, что сами дети воспринимали такое отношение по-разному. Чувствительный Саша, который всею душой любил мать и в ранние годы очень почитал отца, конечно, страдал от этой самой отстраненности и искал себе утешителя, по-настоящему родную душу.

Фото Jon.donik / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Такая душа была! У маленького Пушкина в семье был друг! Человек, который всем сердцем любил неуклюжего, нелепого мальчика и стал для него нравственным ориентиром на всю жизнь.

Точнее — стала. Это была бабушка поэта, Мария Алексеевна Ганнибал. Помните строки?

Наперсница волшебной старины,

Друг вымыслов игривых и печальных,

Тебя я знал во дни моей весны,

Во дни утех и снов первоначальных.

Я ждал тебя; в вечерней тишине

Являлась ты веселою старушкой

И надо мной сидела в шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила…

Ещё один миф: некоторые думают, что это именно и только про Арину Родионовну. Но няня поэта не носила очков: они ей были без надобности! И «во дни утех и снов первоначальных», когда Пушкин еще лежал в колыбели, Арине было всего 48 — никак не «весёлая старушка». Да и не качала она эту самую колыбель — об этом уже говорилось.

О ком же тогда эти строки? Исследователи считают, что это собирательный образ. И в нем отразилась в том числе та женщина, благодаря которой Арина Родионовна появилась в семье Пушкиных. Из села Кобрино, принадлежавшего деду поэта, Осипу Ганнибалу, а потом перешедшего к его бабушке, вызвала в Петербург крепостную Арину, дала ей вольную Мария Алексеевна Ганнибал, в девичестве — Пушкина. Мама мамы поэта. О ней, близкой и любимой, он вспоминал в Михайловском:

Люблю от бабушки московской

Я толки слушать о родне,

О толстобрюхой старине…

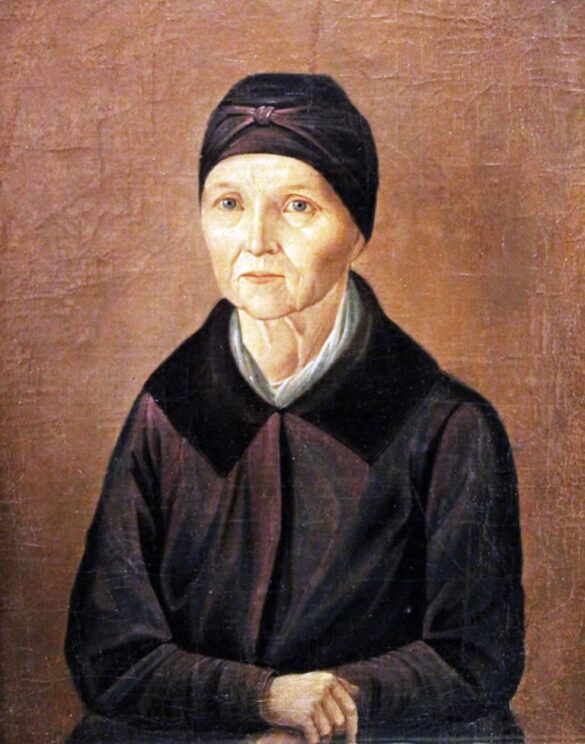

Этой женщине пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Жизнь закалила ее, сделала сильной, волевой, умеющей постоять за себя и близких.

Тамбовская барышня Маша

Мария Алексеевна происходила из семьи героя турецких кампаний, вышедшего в отставку драгуна капитана Алексея Федоровича Пушкина и его супруги Сарры Юрьевны, урожденной Ржевской. Семья жила в тамбовском имении Покровском, что под Липецком.

Многие привыкли считать Пушкина «эфиопом» и всю его генеалогию сводить к арапу Петра Великого. Между тем «арапской» крови у него лишь одна восьмая. В других же ветвях его родового древа переплелись коренные русские роды. Вот и бабушка Мария Алексеевна была потомком боярских родов Ржевских и Пушкиных, восходящих аж к дружиннику Александра Невского и легендарному предку этого дружинника Раче, жившему в XII веке!

С портрета Г. Сердюкова (?)

Мария Пушкина появилась на свет 20 января 1745 года. У нее было два брата и две сестры. Воспитывалась Маша дома. Получила хоть и провинциальное, но очень хорошее образование и уже в зрелых, по представлениям той эпохи, для барышни годах — в 28 лет — была просватана за капитана морской артиллерии и известного столичного щёголя Осипа Ганнибала, третьего по старшинству сына того самого Абрама Ганнибала, арапа Петра Великого. Партия вроде неплохая, если бы не подмоченная репутация Осипа Абрамовича: поговаривали, что у него полно долгов, вот и ищет невесту побогаче.

Поговаривали не зря. Формально Осип Ганнибал числился морским артиллеристом. Фактически же службой особенно не занимался, а в основном кутил, тратил и копил долги. Отец его, человек более серьезный и ответственный, этим обстоятельством никак доволен быть не мог: всё нажитое его непосильным трудом отпрыск спускал на глазах! Отсюда в семье происходили постоянные ссоры. В конце концов Абрам Петрович лишил Осипа содержания и запретил являться пред очи свои.

Кредиторам Ганнибала-младшего такое положение совсем не понравилось. Надо было как-то срочно решать вопрос, и артиллеристу ничего другого не оставалось, как поскорее жениться на богатой. Дочь тамбовского воеводы Маша, девушка двадцати восьми лет, возраст по тому времени критический, но внешне вполне привлекательная, и — главное! — имеющая за собой солидное приданое Осипу Абрамовичу вполне подошла. Батюшка невесты, Алексей Федорович Пушкин в провинции занимал видное положение, имел несколько поместий, одно из которых отдал Марии Алексеевне в приданое. Имение солидное: деревня с тридцатью семью душами в Ярославской губернии.

Что касается чувств к просватавшему ее кавалеру, Мария Алексеевна, судя по всему, таковых не испытывала, и вышла за Осипа Абрамовича в 1772 году (по другой версии — в 1773-м) по классике — токмо волею пославших ея родителей.

Сразу после свадьбы приданое отошло кредиторам Осипа Абрамовича в счет долгов. Как писала Мария Ганнибал в прошении к Екатерине II, «издержала для заплаты долгов мужа моего все мое движимое и недвижимое имение».

Как-то надо было жить дальше и единственным выходом для Ганнибала оставалось примирение с отцом. Сам обращаться к Абраму Петровичу он побоялся, послал жену. Мария Алексеевна поехала в Санкт-Петербург и «испросила у отца мужа ему прощение и позволение ему приехать».

Фото: Красный / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0,

Прощение было получено. Молодые приехали жить в дом Абрама Ганнибала, в имение Суйда недалеко от Санкт-Петербурга. Осип Абрамович отца сторонился и побаивался, жену не любил, дома находиться большого желания не имел. Суйда от столицы — в двух шагах, поэтому при каждом удобном случае офицер старался уехать в Петербург, чтобы там веселиться на всю катушку и набирать новых долгов.

Отец, понятно, этому не радовался, но терпел.

В семье Осипа Абрамовича родился сын Коленька, но умер во младенчестве. Вслед за сыном появилась на свет дочь Надежда, смуглая, красивая, под стать отцу. Но Осип Абрамович по-прежнему никакого интереса к семье не имел. Жена от этого тосковала, что ещё больше угнетало Осипа. Через год после рождения дочери дошло до того, что он… попросту сбежал из дома, оставив отцу письмо, что «навеки от него скрылся».

Фото Нонны Ермиловой / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 копия

Позже на суде, объясняя свой побег, сам Ганнибал обвинял жену в «несносных для него» поступках, «крайних оскорблениях» и распутном поведении, выдумывал даже, что сама Мария его бросила. Но всё это, разумеется, действительности не соответствовало.

Мария Алексеевна, воспитанная в традициях патриархальных и глубоко чтящая семейную верность, считала, что жена в любом случае должна быть «при муже». Поэтому вскоре после побега супруга она оставила дочь в доме Ганнибалов и отправилась на поиски Осипа Абрамовича в Петербург. Нашла его в имении приятеля недалеко от Красного Села. Написала мужу письмо с просьбой вернуться и возобновить брак. Но встретила решительный отказ. На всё про всё у нее ушло три месяца.

Разрыв

Тем временем Осип Абрамович времени зря не терял и, воспользовавшись отсутствием жены, забрал у родителей дочку Надежду в Красносельское имение. То есть попросту похитил ребёнка.

Для Марии Алексеевны это стало ударом. Сердце матери в разлуке с дочерью разрывалось. Шли месяцы.

В отчаянии она, посоветовавшись с братом, подполковником Михаилом Пушкиным, написала мужу официальное письмо. Раньше так было принято — оформлять разрыв «разлучными письмами». Отправила она его 18 мая 1776 года.

«Милостивый государь!.. Уже я решилась более вам своею особою тяготы не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободна, только с тем чтобы дочь наша мне отдана была… От вас и от наследников ваших ничего ни как требовать не буду, и с тем остаюсь с достойным для вас почтением, ваша, государь, покорная услужница, Марья Ганнибалова». Письмо удостоверил брат Марии Алексеевны: «Во уверение сего и что оное письмо подписано рукою сестры моей родной подписуюсь, орденского кирасирского полку подполковник Михайла Пушкин».

Проще говоря, смысл письма был таким: вы можете меня не любить, не давать денег (тем паче, у вас их и нет), но верните мне дочь! Никаких претензий к вам я иметь не буду и более не потревожу.

Чего стоило женщине написать мужу такое письмо, остается только догадываться. Они же с Осипом Абрамовичем венчались, давали клятву перед Богом, и в представлении Марии Алексеевны о расторжении брачного союза речи вообще быть не могло. Упрекать мужа в чем-либо, обвинять его она не смела. Просто разъехаться с распутником и вернуть дочь — вот всё, о чем решилась просить.

Последовать его примеру и пуститься в круговерть светской жизни Мария Алексеевна и мысли не допускала. А ведь кокетство, адюльтер, любовная переписка, тайные свидания в ту эпоху считались в свете делом обычным: «А что? Все так живут». И Марию Алексеевну, заведи она, по примеру мужа, роман или просто окружи себя толпой поклонников, свет бы наверняка оправдал. Но Маша Пушкина росла среди людей, у которых были совсем другие понятия. И у нее созрело решение: пусть муж живет как хочет, с кем хочет, где хочет, а ей нужна дочь и нужен покой. Семья же перед Богом нерушима. «Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» — в этих словах Татьяны, сознательно или нет, отразился в том числе и образ бабушки, оставшейся верной — себе, своей вере, своему долгу.

Ганнибал не замедлил с ответом. Через одиннадцать дней он написал, что во всем виновата сама Мария. Еще написал, что возвратить дочь он согласен, отказ жены от получения с него какого-либо содержания и продолжения супружеских отношений принимает: «я во всем по предписанному вашему требованию со стороны моей согласуюсь, и в ваше удовольствие, как себе от вас приемлю, так и вам оставляю от меня свободу навеки». В заключение, желая ей «пользоваться златою вольностью», он подписывался: «а я последния занываюсь муж ваш Иосиф Ганнибал».

Формальности были соблюдены, разрыв отношений (не развод!) обозначен, и Мария Александровна, разоренная, брошенная, оставшись практически без средств к существованию и даже «без всякого пропитания», уехала с дочерью к отцу в село Покровское. Хотела поселиться у него. Прибыла в октябре 1776 года. Но и здесь ее преследовала злая судьба: «Увидев меня в таком бедственном состоянии, отец получил паралич, от которой болезни и скончался».

Темная история

В совершенном отчаянии бедная женщина, теперь еще и сирота, вернулась в Петербург к родным. Жила она теперь в положении совсем незавидном, «будучи лишена не токмо чтоб дать дочери моей приличное благородной особе воспитание, но и необходимого к своему содержанию».

А что же Осип Ганнибал? У него руки были развязаны. Скрываться от жены больше не было необходимости, поэтому он совершенно открыто отправился в Псков, в Михайловское. То самое Михайловское, где через много лет прозябал в ссылке Александр Сергеевич Пушкин. Село с прилегающими деревнями было имением Абрама Петровича Ганнибала, доставшееся сыну Осипу в наследство.

Здесь, в Михайловском, всё еще женатый, но уже «свободный» офицер познакомился с одной из местных помещиц, уже семь лет как вдовой капитана, Устиньей Ермолаевной Толстой, урожденной Шишкиной. Эта особа по уши влюбилась в Осипа Абрамовича.

Далее следует очень запутанная история о том, что Ганнибал якобы собирался официально развестись с Марией Алексеевной, чтобы жениться на Толстой, и даже испросил на это согласие псковского архиепископа, но по пути к нему получил «от неизвестного отставного солдата» какое-то загадочное письмо, извещавшее о смерти его первой жены, поэтому оформлять развод не стал, а, поверив письму, вернулся во Псков и… обвенчался с Устиньей Толстой! Случилось это 9 января 1779 года. Правда, почему-то в доме у Толстой, ночью и в совершенной тайне.

Есть версия, что письмо с печальным известием действительно было, только автором его не был Михаил Пушкин, брат Марии Алексеевны, как якобы значилось в подписи. Письмо могла составить предприимчивая Устинья Толстая, желающая во что бы то ни стало сделаться женой Осипа Абрамовича. Именно она знала, какими маршрутами следует Ганнибал, могла подослать того самого «неизвестного солдата», рассуждая так: с оформлением официального развода у Ганнибала могло не сложиться, дело — затянуться, жених мог передумать, а вдовец тянуть не будет. Проверять факт смерти первой жены Ганнибал, по своему легкомыслию, не стал. Священнику же предоставил перед венчанием фальшивую расписку, подтверждающую его вдовство.

Но тайну сохранить не удалось, и слухи о втором браке Ганнибала вскоре дошли до Петербурга!

Скандал

Весь свет Москвы и Петербурга судачил о произошедшем. Во всех салонах обсуждали и осуждали двоеженца и его злосчастных супруг. Сложно представить, что пережила Мария Алексеевна, пока продолжалось разбирательство. Она подавала прошения, давала всевозможные объяснения в разных инстанциях, собирались доказательства прелюбодеяния и двоебрачия… Всё это продолжалось около полутора лет!

К чести родственников Осипа Абрамовича, все Ганнибалы встали на сторону Марии. Да и большинство «наблюдателей» сочувствовало несчастной обманутой женщине. Но сколько позора пережила Мария, пока шла эта унизительная разборка и выносилось на обозрение светской публике семейное грязное белье!

Сначала в деле разбирался церковный суд.

Желая хоть как-то оправдаться перед ним, когда было заведено дело о втором браке, Осип Абрамович в поисках аргументов в свою защиту пошел, что называется, ва-банк, и стал клеветать на Марию Алексеевну, обвиняя ее даже в неверности — дескать, дочь Надежда рождена не от него.

Не сработало. Осип Абрамович был приговорен к семилетней строгой епитимии с годичным содержанием в монастыре. Его второй брак с Устиньей Толстой расторгался как беззаконный. Кроме того, Ганнибал и Устинья Толстая должны были дать подписку в том, что не будут продолжать незаконное сожитие и именовать друг друга мужем и женою.

Скандал дошел до самой Екатерины II. И после долгих разбирательств было получено постановление императрицы:

Марию Пушкину Осипу Ганнибалу почитать законной женой.

Второй брак с Устиньей Толстой признать уничтоженным.

Вместо церковной епитимии послать Ганнибала на кораблях на Черное море (позже заменили на Северное. — Прим. ред.), чтобы там он службой с раскаянием своим содеянное им преступлением заслужить мог.

Марии Алексеевне отдать в ведомство дворянской опеки четвертую часть отцовского имения, состоявшего из деревни Кобрино с принадлежащими к ней угодьями в Петербургской губернии на содержание дочери Осипа Абрамовича, Надежды (заметим: к имению было приписано 110 душ крепостных, так что нищета Надежде Осиповне больше не грозила).

Но даже и потом Осип Ганнибал еще несколько раз пытался обжаловать решения, и Толстая активно в этом участвовала.

Иначе во всей этой истории выглядела Мария Алексеевна. По словам Павла Анненкова, на суде она вела себя «не в пример тактичнее и благороднее последнего (мужа. — Прим. ред.), позволив себе бросить ему некоторые компрометирующие обвинения лишь после того, как он безосновательно пытался представить ее в самом непристойном виде».

К сожалению, тяжбы по разделу имущества между супругами продолжались еще несколько лет и не добавили Марии Алексеевне ни физического, ни душевного здоровья.

Судьба же Осипа Абрамовича сложилась незавидно. Выйдя в отставку, дед Пушкина снова приехал в Михайловское и прожил там до последних своих дней. С внуком Сашей так ни разу и не виделся, хотя мог бы: умер Осип Абрамович в 1806 году, когда Саше было уже семь лет.

Дочь

Брак формально был сохранен. Но фактически собственной семьи у Марии Алексеевны больше не осталось. Отец умер, муж как бы был и как бы его не было — жил отдельно, с супругой не общался.

Завершив наконец все тяжбы с горе-супругом, Мария Алексеевна полностью посвятила себя воспитанию любимой дочери.

К 1790-м годам материальное положение Марии Алексеевны улучшилось благодаря доходам с имения.

Волевая, энергичная, светлого ума женщина смогла обеспечить Наде приличное образование и положение в обществе. Девочка овладела французским как родным, научилась прекрасно шить, танцевать, была весьма начитанна, обладала отменным чувством юмора, характер имела живой, а письма писала такие, что стиль ее сравнивали со стилем известной французской писательницы мадам де Сталь.

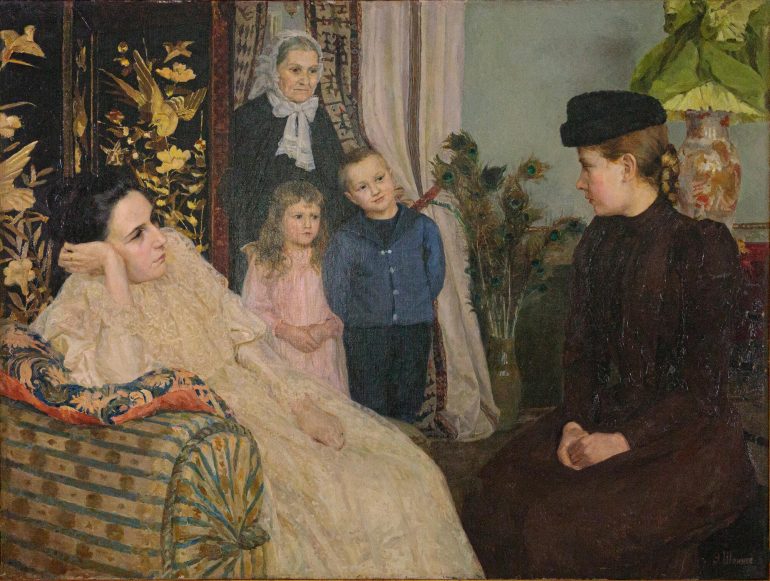

Мать положила жизнь на ее воспитание и образование, научила всему, чего сама не знала, стремясь к одному — чтобы дочь не повторила ее судьбу. И в какой-то момент, вероятно, поняла, что немного перестаралась: мать и дочь оказались друг от друга очень далеки. Ни к какому труду Надежда Осиповна расположена не была, выросла барышней легкомысленной и довольно капризной. Само мышление у Надежды было совсем иное, чем у матери. Скажем, Мария Алексеевна так и не выучила французский: для провинциальных барышень в Тамбовской губернии знание языков обязательным не являлось, женщине достаточно было знать русский, чтобы заниматься хозяйством. Но в столице «русскоязычная» Мария Ганнибал оказалась белой вороной, и Надежда не стремилась вывозить с собой в свет старомодную матушку.

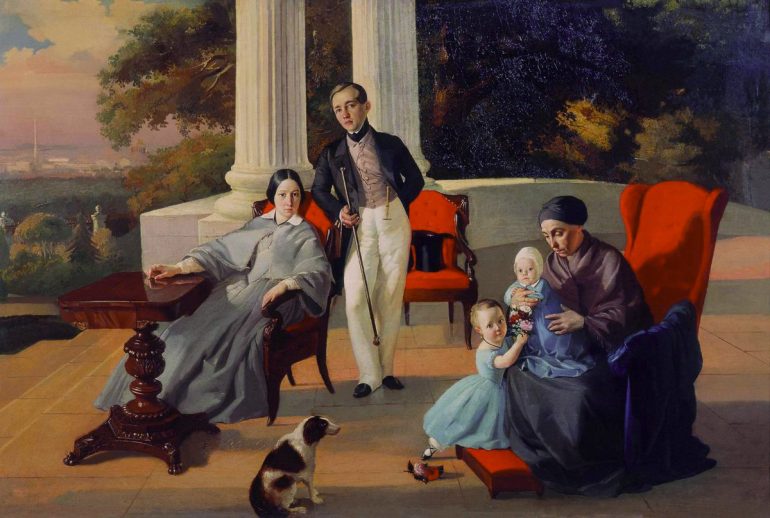

Сама же красавица, благодаря знакомствам и родственным связям Марии Алексеевны, блистала в свете и общалась с самыми образованными людьми столицы. И знакомства с очаровательной «креолкой» искали многие потенциальные претенденты на ее руку. В частности, в числе прочих, дом Марии Алексеевны посещали сыновья ее родственника Льва Александровича Пушкина Василий и Сергей Львовичи — прекрасно образованные молодые люди, блестящие гвардейские офицеры. Поручик Измайловского полка, троюродный дядя Надежды Сергей Пушкин стал подходящей партией для Надежды Осиповны. Чувства молодых людей оказались взаимными и искренними, никакой корысти за ними не стояло: Надежда была небогата, да и Сергей больших капиталов не скопил. Зато оба отличались остроумием, начитанностью, красотой и умением держать себя в обществе.

Венчание Надежды Осиповны Ганнибал и Сергея Львовича Пушкина состоялось 28 сентября 1796 года. После свадьбы молодые поселились в Измайловском полку. Вскоре и Мария Алексеевна, продав свой прежний дом, купила другой, поближе к дочери и зятю.

С рождением первой своей внучки Ольги Мария Алексеевна взяла в семью Пушкиных свою бывшую крепостную Арину, которой теперь дали вольную. Прежде Арина нянчила племянника Марии Алексеевны, а до того жила со своей семьей в селе Кобрино, принадлежавшем Ганнибалам. Снова отметим: Арина Родионовна появилась в семье Пушкиных в качестве няни Оли, а затем уже, спустя несколько лет, и Саши, и Левушки, благодаря бабушке, Марии Алексеевне.

Переезд

Вскоре после рождения дочери Ольги Сергей Львович вышел в отставку и переехал с семейством на постоянное жительство в Москву. Мария Алексеевна осталась в Петербурге одна. В светский столичный круг она так и не вошла, своей там не стала. Балы, приемы, салоны — всё это было не для нее и прежде, а теперь, когда дочери не оказалось рядом, она совсем перестала выходить в свет. Всё ещё переживая случившийся много лет назад чудовищный скандал, судебное разбирательство, позор, Мария Ганнибал не имела возможности даже опереться на кого-то в городе.

Конечно, оставаться в Петербурге Мария Алексеевна не могла. К тому же она понимала, что теперь, когда в семье дочери появился ребенок, она опять может оказаться ей полезной. В декабре 1800 года Мария Алексеевна переехала в Москву вслед за дочерью, продав перед этим имение Кобрино.

В Москве Пушкины снимали флигель дома, находившегося по соседству с домом Сергея Львовича Пушкина, «у Харитония в Огородниках» (не надо путать с домом Василия Львовича Пушкина, где сейчас находится музей: ни дом, где родился Александр Сергеевич, ни дом Марии Алексеевны до наших дней не сохранились). Мария Алексеевна поселилась неподалеку от дочери.

Жили Пушкины, как уже говорилось, открыто и весело. Застолья, музыка, танцы, приемы, выезды. Внутри этой бурной светской жизни в семье рождались дети. Александр был вторым. За ним — Лев, младше Александра на шесть лет. А дальше еще пятеро детей, трое из которых умерли в младенчестве, Николай дожил до шести лет, Платон — до двух.

Бабушка Мария Алексеевна вписалась в семью дочери и стала активно участвовать в жизни всего дома не сразу, а лишь после того, как скончалась другая бабушка, Ольга Александровна Пушкина, мать Сергея Львовича. Это тоже было традиционно: из близких к воспитанию и образованию дворянских отпрысков могли подключиться живущие вместе с семьей старшая сестра, двоюродная сестра, незамужняя тетушка или… бабушки.

Решительно взяв хозяйство Пушкиных в свои руки, Мария Алексеевна быстро навела порядок, наладила финансовые дела и, главное, взяла под крыло внуков.

Тот самый внук

Для Саши, который своей неповоротливостью и молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние, бабушка из всей родни оказалась, пожалуй, единственным человеком, которому действительно было до него дело.

Вот характерный эпизод, описанный в воспоминаниях Елизаветы Яньковой. Очередной прием в доме Пушкиных. Увалень Саша сидит в углу, отгородившись от гостей стульями, и исподлобья наблюдает. Но музыка такая веселая, что он не выдерживает и выбегает из своего убежища, с разгона вклиниваясь в общий танец: наступает девочке на ногу, толкает мальчика, сам спотыкается, едва не свалив в кучу всех детей… Танцам конец. Кто-то хихикает, за ним другой, третий, и вот уже все в голос хохочут, а мать, сдвинув брови, по-французски отчитывает кудрявого недотёпу. Саша, весь пунцовый, в слезах опрометью выбегает из залы и несется в дальнюю комнату. Там его спасение, там — бабушка! Она не участвует в шумном веселье. В длинном салопе и чепце из тонких кружев она сидит в кресле-качалке с рукоделием, клубки сложены в большой корзине. Мальчик с разбегу ныряет в эту корзину, обхватывает бабушкины ноги и рыдает. А она успокаивает внука — не по-французски, по-русски — и гладит его по голове. Саша всхлипывает, прижимается к теплой, мягкой бабушкиной руке и тихонько засыпает. Прямо в корзине.

Откуда брала Мария Алексеевна столько доброты, сердечности и в то же время силы, хозяйственности, способности приводить всё в порядок? Всё из того же тамбовского детства и юности. Пушкинист Павел Анненков точно подметил, что с юных лет в ней закалялось чувство ответственности за окружающих: «Девичья ее, как мы слышали, постоянно была набита дворовыми девками и крестьянскими малолетками, которые под неусыпным ее бдением исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки, каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно так же, чтобы ни одна сила не пропадала даром».

У Марии Алексеевны, женщины светлого ума, начитанной и образованной, был очень хороший русский язык — не просторечный, а грамотный, литературный. Ее изящным слогом любовались все, читавшие ее письма. Стилем ее восхищался друг поэта, барон Дельвиг. Но что же читала в юности Мария Алексеевна, если не знала французского? Оказывается, русских книг в конце восемнадцатого века было предостаточно. Например, в библиотеке у Анны Львовны, тетушки Пушкина по отцу, насчитывалось целых триста русских книг! Что это были за книги? Наверняка немалая часть — религиозная литература. Но и светская тоже. Переводная, например, или нравоучительная. Каким языком эти книги были написаны? Языком Ломоносова, Державина, Тредиаковского... И Мария Алексеевна была с ними знакома. И имела талант соединить в голове говор простого народа и лубки с русскими переводами Вольтера, Шекспира, и святоотеческие труды.

Свою любовь к русскому языку бабушка стала прививать и внукам. Согласно принятой тогда системе, Мария Алексеевна приглашала в дом Пушкиных русских домашних учителей: Закона Божьего — священника Алексея Богданова, русского языка и арифметики — священника Мариинского института Александра Беликова. Последний закончил Славяно-греко-латинскую академию, занимался переводами на русский зарубежных проповедников, принимал участие в издании русско-латинского словаря и при Павле I несколько раз удостаивался наград императрицы Марии Федоровны. Прочие предметы преподавались детям по-французски домашними гувернерами и приходящими учителями.

Что такое были эти гувернеры, «носители» языка, появлявшиеся рядом с детьми в дворянской семье с шести-семи лет, можно судить по словам самого же Пушкина. Уже будучи взрослым, в незаконченном романе «Русский Пелам» он писал от лица своего героя: «Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек неглупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом... Впрочем, и то правда, что не было у нас ни одного, которого бы в две недели по его вступлении в должность не обратил я в домашнего шута».

«Мое селенье»

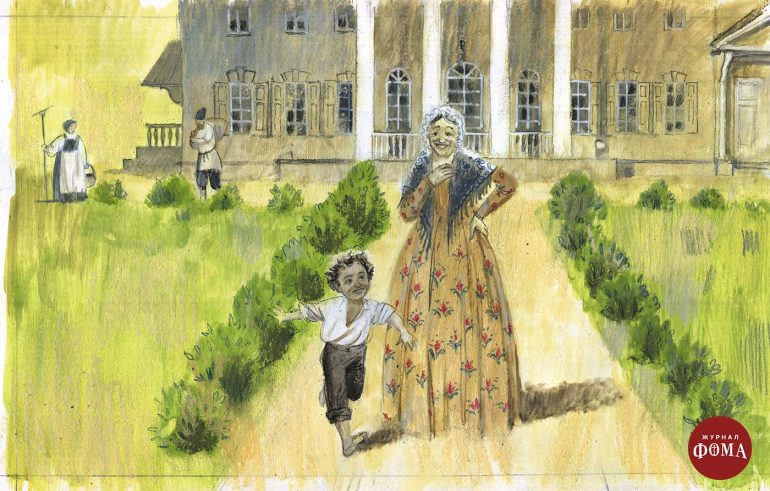

Да, благодаря бабушке, Пушкин учил русский язык. Но свои первые стихи он писал только по-французски. И позже, уже во взрослом возрасте переписку свою вел, согласно этикету, на языке Вольтера и Мольера. По-русски он писал лишь своей жене и самым близким друзьям. И кто знает, как бы сложился творческий путь самого Пушкина, если бы бабушка его, Мария Алексеевна, в какой-то момент качественно не усилила своего влияния на детей, приобретя на деньги, вырученные от продажи имения Кобрино, подмосковную усадьбу Захарово. Тринадцать крестьянских дворов с угодьями. По соседству, в Больших Вязёмах, жили родственники Пушкиных Голицыны.

Здесь Мария Алексеевна смогла наконец почувствовать себя полноправной хозяйкой. Она с удовольствием занялась перестройкой и реорганизацией усадьбы, расположенной в живописных исторических русских местах. Небольшой дом с флигелями, парк, старинные пруды, за ними — еловый бор.

Мария Алексеевна, возможно, впервые в жизни могла устраивать здесь всё так, как считала правильным и полезным для себя и для внуков она сама. Гувернеров-иностранцев от детей прогнали, французскую речь в Захарове запретили. Няня Арина Родионовна, дядька-воспитатель Никита Козлов — вот кто опекал детей, когда летом Олю, Сашу, Левушку, а потом и Николеньку привозили к бабушке.

Мне видится моё селенье,

Моё Захарово; оно

С заборами в реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой; с балкона

Могу сойти в веселый сад,

Где вместе Флора и Помона

Цветы с плодами мне дарят,

Где старых кленов темный ряд

Возносится до небосклона...

Здесь не было приемов, скучных занятий, церемонных танцев и шумных застолий. Зато были речка Захаровка, огромные деревья, трава, цветы, березовая роща, простые деревенские ребятишки. Можно было сколько душе угодно бегать, играть, слушать песни на деревенских праздниках, ездить верхом, купаться.

Саша впервые приехал в Захарово шестилетним мальчиком и был здесь счастлив каждое лето целых шесть лет, вплоть до момента, когда одиннадцатилетнего Пушкина дядюшка Василий Львович повез поступать в Лицей.

Бывшего пухлого увальня и рохлю теперь было не узнать: его безудержный темперамент наконец нашел выход. Он похудел, превратился в озорника и непоседу и целыми днями носился по полянам и лугам. А еще бабушка водила его в гости к соседям Голицыным, у которых была большая библиотека — опять библиотека, как у отца, как у Бутурлиных... Там Саша мог сидеть часами. В Больших Вязёмах была Спасо-Преображенская церковь, и бабушка возила туда внуков на воскресные литургии.

Вечерами Мария Алексеевна рассказывала Оле, Саше, Левушке и Николеньке были и небылицы, сказки и семейные предания. Рассказывала, разумеется, на родном языке. От бабушки Саша услышал немало занимательного и об истории их рода, и о прошлом Вязём, о временах Годунова, Лжедмитрия, Смуте… Мальчик отказывался засыпать, пока Мария Алексеевна не расскажет ему что-нибудь на ночь.

К легендам, преданиям и сказкам бабушки он позже возвращался постоянно. Так, исторический роман «Арап Петра Великого» написан в том числе и по семейным легендам, которые передала Александру Сергеевичу Мария Алексеевна Ганнибал. Она, как пишет исследователь Аркадий Гордин, «единственная хорошо знала самого Абрама Петровича, его жену и всех детей, жила в их доме, наблюдала свойства характера “царского арапа” и имела возможность от него самого слышать факты удивительной его биографии».

Происходя по матери из рода Ржевских, она дорожила этим родством и часто любила вспоминать былые времена. Какие-то семейные легенды, восходящие ко временам князя Александра Невского и даже раньше, Пушкин, наверное, в детстве воспринимал как сказки и даже не всё понимал, но с возрастом осознал и обращался к ним в своих трудах снова и снова. К концу жизни он стал историографом — сам Николай I назначил его таковым! Многие пушкиноведы соглашаются, что, останься Александр Сергеевич жив, он стал бы большим историком, продолжателем Карамзина. А в фундаменте его любви к истории — «любовь к отеческим гробам»: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Последние годы

Захарово Мария Алексеевна в конце концов продала — Надежда Осиповна с Сергеем Львовичем собрались вернуться в Петербург, и мать отправилась за ними. На вступительных экзаменах в Лицей, кстати, «француз» Саша получил по французскому оценку «хорошо», а по «российскому языку» — «очень хорошо»! Была в этом заслуга и его любимой бабушки.

Скончалась Мария Алексеевна Пушкина-Ганнибал в Михайловском, 27 июня 1818 года. Похоронили ее рядом с мужем Осипом Абрамовичем в Святогорском монастыре. Через много лет и сам Александр Сергеевич найдет в этой обители свой вечный покой.

Вместо заключения

Родители Пушкина, хоть и погруженные в светскую кутерьму, людьми от веры далекими не были: в храм ходили, все приличествующее русскому дворянину в плане церковной жизни соблюдали. Но по-особому в памяти Пушкина запечатлелись именно те вечерние мгновения, когда бабушка на коленях в комнате, где его укладывали спать, пламенно шептала молитвы перед иконами. Быть может, это и были первые молитвы, которые он выучил:

…Но детских лет люблю воспоминанье.

Ах! Умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестит меня…

Вряд ли, конечно, кто-то будет спорить с тем, что Пушкин религиозностью в молодости не отличался. Пока рос, взрослел, он прошел через разные этапы отношения к Церкви, через сомнения, влияние среды с ее лицейским вольнодумством — всё это было. Но не зря публицист Михаил Юзефович писал, что на Кавказе мировоззрение Пушкина «изменилось уже вполне и бесповоротно» и о том, что в тридцать лет он «был уже глубоко верующим человеком». И почва, на которой взросло семя его взрослой веры, была во многом подготовлена стараниями женщины, чьи молитвы у икон в детской когда-то согревали его сердце.

Благодарим за большую помощь в подготовке материала ученого секретаря Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, секретаря Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, кандидата филологических наук Юлию Аркадьевну Матвееву.

Рисунки Олега Пахомова