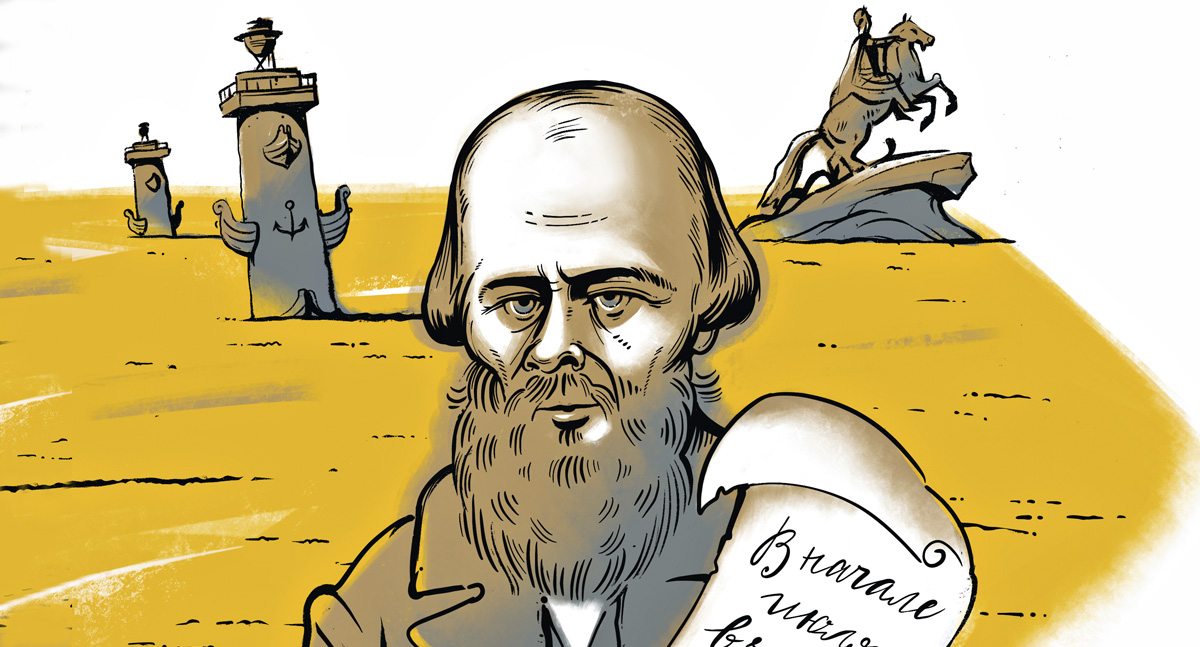

В ноябре в издательском проекте «Лёд» вышла новая книга Никиты Сюндюкова, лектора Академии журнала «Фома», философа, старшего преподавателя РАНХиГС — «Русская философия в 7 сюжетах. „Немота наших лиц“». Публикуем отрывок.

Достоевского часто ругают за жестокость. Михайловский называл его «жестоким талантом». Тургенев, с которым Федор Михайлович состоял в сложных отношениях любви-ненависти, называл его «русским де Садом». Этот стереотип бытует до сих пор: мол, читать трудно, потому что очень много страданий, много жестокости. Это в целом частая претензия к русской культуре. Про Балабанова так любят говорить: зачем все это? зачем весь этот мрак? зачем усугублять? И так тяжело живем, а вы нам еще это пихаете. Искусство нужно для радости, для отдыха и наслаждения, а вот эту чернуху мы-де и так каждый день видим во дворе и по телевизору. Интересно, что Достоевский еще в самом первом своем произведении «Бедные люди» эту самую риторику обыграл. Главный герой Макар Девушкин — своего рода двойник Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели» — в какой-то момент получает эту самую «Шинель» в подарок и приходит от ее содержания в страшное возмущение:

И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит (курсив мой. — Н. С.)? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать — куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта[1].

Через образ доброго, но глуповатого Девушкина юный Достоевский предугадывает и высмеивает будущие тезисы натуралистов о том, что нужно изображать лишь полезное обществу, смягчающее нравы.

И все же — почему Достоевский так жесток? Почему у него столько насилия? Зачем столько страданий? Ответ дан в концепции так называемого болевого эффекта, ее автор — советский литературовед Р. Г. Назиров[2]. Этот прием работает не только в литературе, но и в живописи. Возьмем, к примеру, картину Караваджо «Юдифь и Олоферн». Художник делает предельно материальное изображение, это практически гиперреализм. Вглядываясь в полотно, можно буквально ощутить, как лезвие проходит по твоей собственной шее. Однако Караваджо стремится к реализму в живописи не из сладострастия и садизма, но для того, чтобы мы сами на своей шкуре ощутили реальность, подлинность этих страданий, происходящих как бы по ту сторону холста.

Мысль простая: искусство протекает не в параллельной вселенной. То, о чем говорит искусство, происходит с нами, и, чтобы это убедительно доказать, мы должны реально сострадать персонажам на картине, едва ли не физически ощутить их боль.

У Достоевского это часто случается. Когда мы читаем, как Мармеладова давит карета, мы ощущаем его страдания; когда мы присутствуем на его поминках, видим бьющуюся в истерике вдову, мы ощущаем ее боль — благодаря слову Достоевского это перестает быть страданиями литературного персонажа и становится нашими страданиями. Невозможно остаться безразличным к страданиям детей, которые так натуралистично описывает Достоевский, невозможно физически не ощутить их. Достоевский буквально, а не фигурально заставляет нас сострадать другим людям. Он хочет, чтобы мы почувствовали, что это происходит с нами. Описанный им мир не альтернативная реальность, не сюрреализм, это все наше, родное, это история про нас, про конкретного читателя, который держит в данный момент в своих руках книгу, и эти проблемы — его проблемы, его боль, его страдания. Достоевский пробивает стену отчуждения, связывает нас кровью со всем живым, со всем окружающим миром, где «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). Об этом, в частности, известные слова старца Зосимы: "Всякий пред всеми за всех и за все виноват«[3].

Важная для творчества Достоевского картина Гольбейна «Мертвый Христос в гробу» тоже предельно натуралистично изображает смерть Христа. Ипполит, размышляя над этой работой, говорит, что если приглядеться, то можно увидеть, как тело Бога буквально разлагается. Мышкин приходит в ужас: от такой картины, дескать, можно и веры лишиться. У Гольбейна тот же самый прием, что и у Караваджо: показать физическое состояние наиболее подробно, чтобы разорвать «четвертую стену» между картиной, ее персонажами и зрителем. Достоевский видел работу Гольбейна, когда путешествовал по Швейцарии с женой. Анна Григорьевна описывает в своих воспоминаниях, что Достоевского картина повергла в шок, он стоял перед ней минут 10 молча. Писатель разговорится устами своего персонажа Ипполита:

Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул: «Талифа куми» — и девица встала, «Лазарь, гряди вон», — и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено, и передается вам невольно[4].

Из этого художественного опыта рождается известная идея: раз Бога нет, раз и самое великое, что только могло быть произведено природой и историей, тоже подвержено закону смерти, раз Он умер и не воскрес, то все воистину дозволено.

Здесь прослеживается очень интересный богословский момент. Дело в том, что идея о Христе как богочеловеке, то есть в полной мере Боге и в полной мере человеке, так называемое диофизитство, возникла не сразу, она формулировалась в ходе долгих богословских полемик, сначала триадологических, а затем христологических споров, протекавших в IV–VI веках. Теперешнему догмату о равном присутствии во Христе двух природ противостояли тогда еще просто Богословские позиции, но после поражения и последующего осуждения на Соборах — ереси.

Первая — арианство, учение, сложившееся в начале IV века. Христос не Бог в той же мере, в какой Богом является Отец. Будучи сотворенным Отцом, Христос не существовал предвечно. А это значит, что Он, как и всякая тварь, способен претерпевать изменения и как таковой лишен вечной Божественной природы. Монофизиты вышли на историческую сцену несколько позже, в конце IV века, заняв прямо противоположную арианству позицию. Христос — это только Бог, Он не может быть в полной мере назван человеком, потому что это приводит к абсурдному смешению противоположных по своей природе понятий: Божественного и человеческого. Отстаивая чистоту идеи Божественного, хоть и с разных сторон, и ариане, и монофизиты уничтожали самую сердцевину христианского учения: единение Бога и человека во Христе, которое одно способно принести нам спасение. «Христос во гробе» Гольбейна — прекрасная иллюстрация к выводам, которые следуют из этих двух крайних позиций. Если мы следуем тезису монофизитства, согласно которому Христос только Бог, тогда Гольбейн солгал и изобразил не Христа, потому что Бог не может умереть. Смерть — это человеческое, Бог же не может быть подвержен разложению, ведь он по своей природе вечен и неизменен. Напротив, если мы поддерживаем тезис арианства, тогда у Гольбейна все именно так, как и должно быть, ведь человеческая личность Христа — это просто совершенный человек, отделенный от Божественной природы. Совершенный человек не преодолевает смерть, потому что он не может быть больше человека. Христос ариан точно так же подвержен разложению, как и все другие люди.

Задача же «реализма в высшем смысле» — именно так определяет свое направление Достоевский — увидеть во Христе, несмотря на то, что Он изображен страдающим, разлагающимся, нищим, бедным, отвратительным, увидеть именно в таком Христе Бога. Да и не просто Бога, а Бога, любящего человечество, которое распяло Его. Тут та же самая диалектика, что и с газетной хроникой и иконой: увидеть в крови, в грязи, в страданиях нечто божественное, увидеть в этом чудо, спасение.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский возвращается к этому богословскому сюжету. Умирает старец Зосима, и все ожидают, что его тело будет осенено признаками святости, от него не будет исходить смрад, оно не будет тлеть. Случается прямо противоположное: от него не то что какой-то дух исходит, умерший Зосима буквально смердит. Это обстоятельство внезапно подтачивает веру ученика Зосимы Алеши, потому что вплоть до этого момента он был приверженцем еще юношеской, мечтательной веры. Дескать, если человек свят, то не должно быть ничего, что указывало бы на его привязку к отвратительному, материальному, земному. Это же так просто: святость, небесное — отдельно, а земное, материальное — отдельно. С Алешей происходит кризис, но он этот кризис осмысляет и преодолевает, еще более укрепляясь в своей вере. Алеша понимает, что вера — не про идеальное, а про реальное. Вера — возможность увидеть в реальном и благодаря реальному идеальное, в земном небесное. Если мы преодолеваем эти соблазны, если даже в таком Христе, каков он у Гольбейна, мы можем увидеть Бога, в смрадном трупе — просиявшего святостью старца, тогда мы сможем ухватить реальность во всей ее сложности, противоречивости, полноте. Это христианский реализм. Так определяет искусство Достоевского В. Н. Захаров[5]. Мне кажется, очень верно. В какой-то исторический момент в нашу земную реальность снизошло существо, которое было Богом и при этом стало человеком. Что происходит, когда абсолютное соприкасается с относительным, вечное — с временным? Происходит христианский реализм, проникновение святого в мирское, чуда — в повседневное, обыденное, скучное, незаметное. Первое чудо Христа было совершено в Кане Галилейской, за скудной человеческой трапезой.

Мне нравится это противопоставление, потому что оно наглядно показывает, что Достоевского сближает с философией, а что — отдаляет. Философия часто понимается как кабинетное, сугубо академическое занятие, имеющее мало отношения к действительной жизни. Философы будто боятся замарать руки о суету реальности, сказать нечто такое, что не будет услышано из перспективы вечности. Таких философов мало интересуют газетные хроники. Можно так выразить оппозицию академической философии и того мышления, которое предлагает нам Достоевский: философия решает философские проблемы, а Достоевский занят «проклятыми вопросами». «Проклятые вопросы» всегда про конкретного человека, они про тебя. Это вопросы Раскольникова, вопросы Ивана Карамазова: как возможен Бог, когда существует страдание детей? как возможна гармония, когда мир погружен во взаимное уничтожение? тварь я дрожащая или право имею? Или вопрос из «Записок из подполья», смешной и страшный: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»[6]. Это вопросы конкретных людей со своей болью, страданиями, которые, странное дело, вдруг становятся и нашими страданиями.

Это не проблема сухой философии, это проблема моей жизни, которая оказывает решающее влияние на мою действительность, на меня здесь и сейчас. Пока я не отвечу на вопрос о Боге, я не смогу жить, не смогу мириться с мерзостью этой жизни!

Достоевский, будучи, конечно, осведомленным в отношении философского дискурса своего времени, всегда пытался чистую философскую теорию заземлить, выразить ее в конкретной жизненной проблеме. Свои «проклятые вопросы» он сам называл гамлетовскими. Раскольников, Карамазовы, Мышкин — все они ведут свою генеалогию от Гамлета. Главный вопрос нашей жизни — это «быть или не быть?». Есть и его философский аналог за авторством Лейбница: «Почему существует нечто, а не ничто?» Но обратите внимание на разницу между двумя вариантами этого вопроса. У Лейбница он задан в абстрактном, оторванном от жизни стиле, у Гамлета же он касается прежде всего самого Гамлета, его жизненного состояния, его судьбы. В сущности, «быть или не быть» — то же, что «почему существует нечто, а не ничто». И все же разница громадна. И это главное отличие литературы Достоевского от чистой, сугубой философии. Маркс писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменять его». Достоевский тоже хочет изменить, но не мир, а человека, который читает его книги. Он хочет, чтобы человек пережил внутреннюю трансформацию. В этом смысле книги Достоевского — это действительно практическая философия, которая изменяет тебя по мере чтения, позволяет тебе пережить сдвиг ума, пересмотреть свои взгляды на жизнь, на действительность, на реальность, увидеть ее шире, полнокровнее.

[1] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. Бедные люди; Повести и рассказы. Л.: Наука, 1972. С. 63.

[2] Назиров Р. Г. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского // Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978. С. 223–228.

[3] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. Братья Карамазовы: роман в 4 ч. с эпилогом. Кн. 1–10. Л.: Наука, 1976. С. 262.

[4] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 8. Идиот: роман. Л.: Наука, 1973. С. 339.

[5] Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2001. № 6. С. 5–20.

[6] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 5. Повести и рассказы. 1862–1866; Игрок: роман. Л: Наука, 1973. С. 174.