Традиции Масленицы

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

- Telegram

- Viber

- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку

Масленица в церковном календаре

Масленица — не церковный, а народный праздник

Масленица — период, завершающий подготовку к Великому посту

Финал масленицы — прощеное воскресенье

Чин прощения

Стихи и песни о Масленице

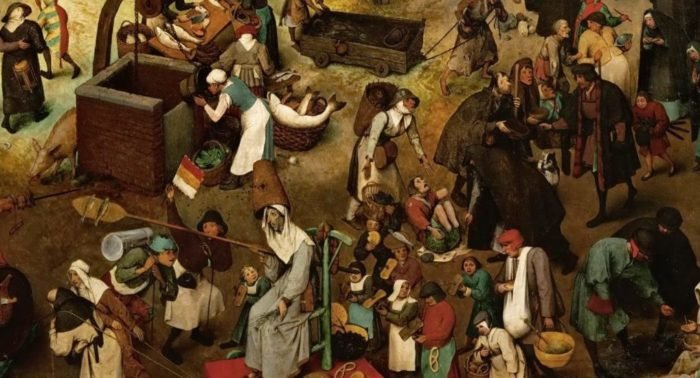

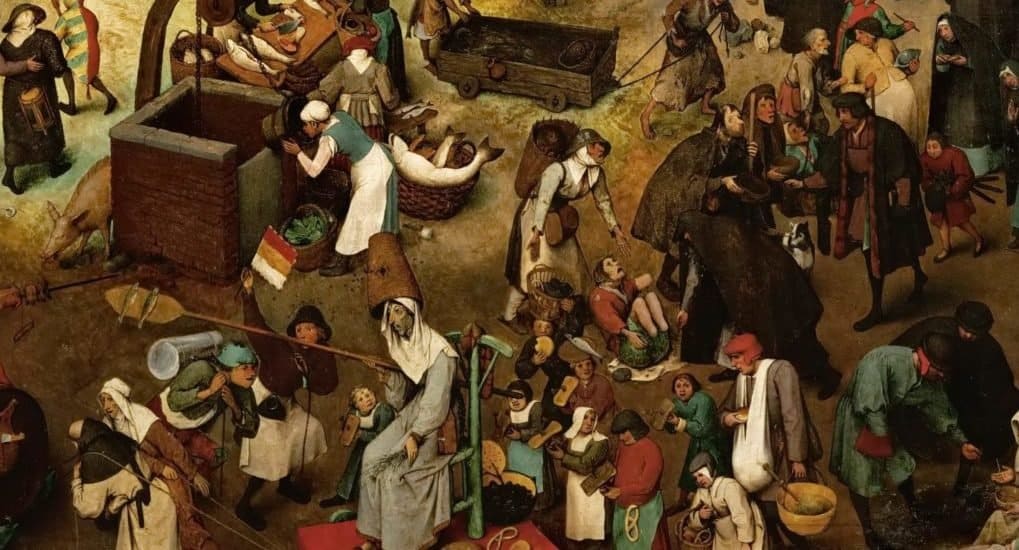

Масленица. Пост. Брейгель

Масленица: что можно и что нельзя в эти дни?

Масленица в русской литературе

Три «Масленицы» Бориса Кустодиева

1

Масленица в церковном календаре

В церковном календаре Масленица – это неделя перед Великим постом, она называется Сырной седмицей. Название связано с тем, что накануне, в воскресенье происходит заговенье на мясо. Мясо из пищи исключается, зато молочные продукты можно есть даже в среду и пятницу, которые обычно являются постными днями.

2

Масленица — не церковный, а народный праздник

Однако народные традиции Масленицы можно использовать для духовной пользы. Поход к теще на блины в среду и ее ответный визит в пятницу, совместный стол с родственниками мужа в субботу, а также прочие встречи с людьми — хороший повод укрепить добрые отношения, примириться, если раньше в отношениях были какие-то шероховатости, простить, преподнести подарок, проявить участие и любовь.

3

Масленица — период, завершающий подготовку к Великому посту

Тема поста активно вплетается в церковные богослужения и повседневную жизнь христианина. На масленице уже нельзя есть мясные продукты, в среду и пятницу в храмах не служится литургия. В богослужебных текстах все отчетливее ощущается дыхание поста, начинает читаться молитва Ефрема Сирина, которая будет сопровождать все великопостные службы.

4

Финал масленицы — прощеное воскресенье

В этот день на Литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея, где есть следующие слова: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». А вечером в храмах совершается вечерня с особым чином прощения. Верующие примиряются друг с другом, чтобы с чистым сердцем, не отягощенным обидой и злобой на ближнего, вступить в Великий пост.

5

Чин прощения

Чин прощения имеет древнее происхождение. Он возник в среде египетских монахов. Великим постом они удалялись из монастырей в пустыню, где в уединении и безмолвии проводили весь пост. В пустыне монахи могли стать жертвой хищных зверей, заболеть, встретиться с разбойниками. Они понимали, что этот Великий пост может стать для них последним, и просили прощения, чтобы — если так случится — с мирным сердцем предстать перед Богом. Постепенно из монашеской среды обычай просить прощение накануне поста распространился на всю Церковь.

Стихи и песни о Масленице

Предлагаем вашему вниманию подборку стихов и песен о Масленице.

Читать далееМасленица. Пост. Брейгель

Что может быть абсурднее на картине длинного уродца с серым лицом и корзиной на голове. Вооружившись пекарской лопатой и селедкой он вступает в бой против оседлавшего винный бочонок толстяка?

Читать далееМасленица: что можно и что нельзя в эти дни?

На вопросы о предписаниях церковного устава и традициях в дни Масленицы (Сырной седмицы) ответил настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь ФОМИН.

Читать далееМасленица в русской литературе

«Если у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними».

Читать далееТри «Масленицы» Бориса Кустодиева

Первая мировая война, революция, гражданская война... А в это время больной мастер создает чудесные по композиции и колориту, жизнелюбивые и радостные образы идеальной Руси, с ее яркими платками и пузатыми самоварами, веселыми крестьянами и разбитными купцами, блистающими куполами церквей и резными наличниками изб. Словно град Китеж или «Лето Господне» Ивана Шмелева предстает перед зрителем Россия Бориса Кустодиева. И особое место здесь занимают серии произведений, посвященных Масленице.

Читать далее