Добрый день, уважаемая редакция журнала «Фома»!

Не так часто беру ваш журнал в руки, но всякий раз читаю с волнением. Признаюсь, что был он у меня на коленях и в самый, пожалуй, тяжелый момент жизни — когда в больнице умирала моя мама. Священника мы в палату не приглашали. Да и мама была почти без сознания. Но ваш журнал — был. И я, помню, что-то очень важное из него проговаривал. Может, это как-то облегчило ее путь на Небеса?.. Не знаю... Но тот номер журнала я оставил в палате. Палата эта была практически для безнадежных. Но разве бывает так, что надежды совсем не остается? Даже в палате для безнадежных?

Думаю, что вы (ваш журнал) вселили эту надежду еще в кого-то, в той самой больнице, где ни на какие надежды уже больше никто не рассчитывает.

Безнадежность — ужасна. Тосклива и отвратительна. Это худшее, что может быть в жизни. Спасибо за то, что вы с ней боретесь. Пытаюсь ей сопротивляться и я. Конечно, в меру своих сил. Как именно?..

Не знаю, заинтересуетесь ли вы тем, как это происходит у нас. В наших, может быть, на первый взгляд и невзрачных путейских буднях. Увы, редко хоть что-то напоминает о великом прошлом этих благословенных мест.

С уважением,

Алексей Мельников,

рабочий-путеец, Калуга

Вообще-то я не знаю, молимся мы или нет. Пока что не слыхал. Ну, кресты нательные, может, кто и носит — как под рубашкой чешет, глядишь, и обнаружится, а вот насчет молитв врать не буду. Да и солоно молитву как расскажешь? А не солоно — не с руки. Не получается без соленых-то слов вещать. Не пришлось тому выучиться. Или учеба сразу не задалась, или какие прорехи в образовании выискались. Только не могем — и баста.

Так вот, место, где находится наша путевая машинная станция, называлось Сергиев Скит. Но об этом из местных никто не помнит. Потому что их, местных, по сути-то, и нет. Все приезжие. Кто — десять лет назад, а кто и все двадцать… Да и 101-й километр — вот он, рукой подать. Так что все залетные, без корней. Точно, какие у путейца-железнодорожника могут быть корни?..

— Я на Тихорецкой, допустим, родился, — тыкая лопатой в мерзлую щебенку, предался как-то воспоминаниям на разгрузке полувагонов стропаль Вася, — в рабочем поезде, что вместе с родителями-путейцами в 60-е годы где-то по Кубани мотался. Сестра — в Староминской…

Василий — худой, жилистый мужичок с крестьянской такой хитринкой. Ходит не спеша, лениво подшаркивая стоптанными кирзачами: «Ноги-то, чай, свои, не чужие. Чего ради буду их понапрасну бить»…

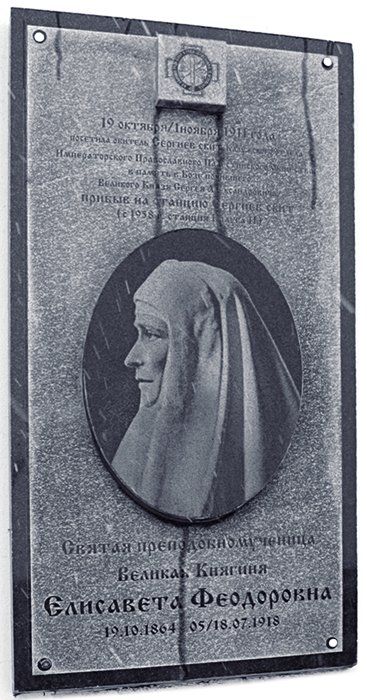

Каждое утро около семи городской автобус выплевывает меня на пустой пристанционной площади напротив здания вокзала. Наваливающийся откуда-то из-за леса полумрак. Пара-тройка дремлющих наискось от перрона такси. Тут же — в форме потрепанного старого чемодана — пивной ларек. Уличные фонари выхватывают из темноты раскидистый одноэтажный дом с придавленными небом мелкими башенками. У входа на стене — мраморная доска. Прочитать ее можно только ночью. Или ранним сумрачным утром, когда освещение ложится под нужным углом на выгравированный серыми буквами текст. От этого, видимо, никто из местных содержания доски не знает. Я выучил его наизусть. И повторяю как молитву. По утрам. Когда в очередной раз отмеряю свой положенный километр до путейских мастерских.

…Такое-то отделение Императорского Православного Палестинского общества. Век двадцатый. Самое начало. С фотографии глубоко и умно смотрят ладно скроенные породистые господа. Все — в добротных гражданских мундирах с поднимающимися почти до плеч двумя рядами массивных металлических пуговиц. В центре, за столом — похожий на артиста Алексея Петренко величественный и гордый председатель — губернатор Офросимов. Не без его усердия, как гласят предания, местечко наше когда-то Сергиевым Скитом и нарекли. Я долго всматриваюсь в лица остальных членов губернского собрания. Пытаюсь расшифровать их несуетливые раздумчивые взгляды из столетнего далека. Как вы говорите, «месседж». Пытаюсь расшифровать — и не могу…

Под ногами мерно похрустывает снег. Мерзлую утреннюю тишину изредка прокалывают лопающиеся в воздухе сигналы пристанционного репродуктора. Они недолго снуют между кустами придорожного боярышника и скоро растворяются в утренней немоте нашего полустанка. «Внимание, поезд! — заученно бубнит откуда-то с верхних электроопор металлический голос дежурной. И после механической паузы: — По второму пути. Из Воротынска».

Я уже знаю, что через пару минут со стороны того самого Воротынска раздастся глухой далекий гул. Словно приглушенные большими километрами раскаты грома. Или — отдаюсь на волю фантазии — той великой старинной сечи, что грузно нависла над нашим местечком более

пяти веков назад. Грохот скорого по угорскому мосту всякий раз напоминает мне о Великом стоянии. Тут, по преданиям, где-то в окрестностях наших мастерских, русские витязи и располагались. А по ту сторону Угры — татары. Потоптали тысячами конских копыт росвянские заливные луга, пометались вдоль крутого правого берега Угры и убрались восвояси. Как растворились. Оставили Русь в покое. Только-то беленький, словно игрушечный, монастырь после этого чуда тут, по левую руку от нашего ПМС и возрос. Так его полтысячи лет назад и нарекли — Спас на Угре. А по правую — тот самый Сергиев скит. Но, как я уже говорил — много, много спустя…

… На мраморной доске — строгий тонкий профиль женщины лет сорока — сорока пяти. «Да, монашка там какая-то», — нехотя поясняют местные, ориентируясь, очевидно, на иноческий головной убор, запечатленный в мраморе. Что за монашка, и какое ей было дело до нашего медвежьего угла сто лет назад — о том лучше не спрашивай. Да, заезжала в Спас. Помолиться за ставшую ей когда-то родиной Русь православную. После — в Сергиев Скит направилась. «Основанный в память в Бозе почившего Великого князя Сергея Александровича…» — достаю откуда-то из уголков своей памяти. В 1905-м, во время революции был убит. Жена, Елизавета Федоровна, с горя ушла в монастырь. И в память любимого мужа посвятила остаток жизни благотворению. Вплоть до того момента, покуда в 1918 году палачи не сбросили ее в алапаевскую шахту, что на Урале. Такие вот дела...

Наша машинная станция — это затолканный в лес густой пучок железнодорожных веток со вспучившимися кой-где на них ангарами цехов: механическим, ремонтным, сборочным… По стране таких станций сотни. И каждая бдит над вверенным ей участком железных дорог. Где рельсы переложить, где шпалы заменить или вовсе звенья целиком отремонтировать. Вагоны, полувагоны, моторки, дрезины, щебень… Сотни три крепких грубоватых мужиков с лопатами, кувалдами и ломами… Приросшие к их спинам оранжевые «желтухи» день-деньской пестрят на запорошенных снегом путях, на сложенных бутербродами штабелях железнодорожных решеток. Гукают совами и толкают туда-сюда вагоны хлопотливые «хозяйки». По-динозаврьи вытянув громадные свои шеи, медленно ворочают железными колесами десятитонные путейские краны. Скрепят тросá. Весь этот муравейник зовется «базой». Точно на море — порт. От него отчаливают рабочие поезда в многодневные туры по перегонам. Сюда же, на место бывшего Сергиева скита, возвращаются изможденные с плетей или укладок. Такая вот наша обитель…

… Передо мной список монашествующей братии. Читаю. Акимов Петр Димитриевич,

1887 года рождения, из Орловской губернии. Поступил в число испытуемых в 1909-м, в число послушников зачислен в 1910-м, в 1914-м проходил пономарское послушание. Алабин Михаил Алексеевич, 1893 года рождения, скопинский мещанин. Поступил в число испытуемых послушников в 1912-м году. Всех числом около ста… Пытаюсь представить иноческие лица. Услышать разговоры. Проникнуться той неспешной монастырской суетой. Перед глазами — окруженный сосновым бором небольшой храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Где-то по правую и по левую руку от него — сараи, колодец, погреб. Тут же покоящийся в сосновом благоухании инвалидный дом. Несколько поодаль — водонапорная башня…

… Башня, пожалуй, — то немногое, что я помню из своего пионерлагерного детства. Еще где-то невдалеке от нее — футбол. Наша команда бьется с пацанами из соседнего пионерлагеря «Спутник». Я играю в защите. Удар от ворот. Разгоняюсь. Хлоп — и вслед за мячом через все огромное футбольное поле летит мой кед. Зрители хохочут. И девчонки их нашего пионерлагеря — тоже. Я жалко ковыляю в одном носке через весь футбольный газон перед сотнями озорных глаз. С досады и позора хоть сквозь землю провались. «И поле футбольное тут какое-то здоровое, — досадую про себя. — Было бы поменьше, может, не так бы сильно по мячу колотил. Глядишь, и с обувкой бы остался…» Только через сорок лет я узнаю, почему так чересчур просторно нам тогда игралось в этот непослушный мяч. Мы скакали и резвились на том месте, где был когда-то скит во имя преподобного Сергия Радонежского и в память в Бозе почившего великого князя Сергея Александровича: храм, кельи, странноприимный дом, погреба, колодец…

… После смены отшагиваю положенный километр от мастерских до станции. В глубоком ущелье между промерзшими до самых арматурин шпалами особенно зябко. Холод копится в шпальном каньоне всю зиму и, кажется, живет там своей, обособленной от остальной погоды жизнью. Он, этот холод — главный враг путейца. Мы с ним постоянно воюем. А еще — со снегом. Так она у нас и зовется, эта война, — снегоборьбой.

В обратную сторону, с работы, снег топчется быстрей. Покуда в растопыренных колючках придорожного боярышника не мелькнут красноватые пузики снегирей. Они с некоторых пор поселились в пристанционном переулке. Сразу сбавляю скорость. Останавливаюсь и, задрав голову к макушкам кустов, долго наблюдаю шумную суету милых красных комочков. За зиму я научился различать приглушенные звоночки их маленьких серебряных колокольчиков. Вроде доносящегося откуда-то издалека мелодичного шуршания хрустальных бусин…

Большой городской автобус долго барахтается в пристанционных сугробах. На залепленной вкривь и вкось объявлениями остановке ветер яростно треплет самое старое из них: в местном клубе такого-то числа молебен. В память священномученицы Елизаветы Федоровны. Выцветшее от времени объявление это я уже читаю как минимум полгода и не ведаю, состоялся молебен или нет.

Слышал только, что хотели было на привокзальном пятачке вместо пивного ларька построить храм во имя оставившей здесь когда-то свое любящее женское сердце святой. Но по каким-то соображениям передумали.

Не знаю — по каким. Да и не хочу знать…